学習性無力感とは?克服方法や無力感を感じやすい人の特徴を解説

人材データの一元管理を実現し、あらゆる人事施策の実行をサポート

- 学習性無力感とは

- 学習性無力感は防衛反応のあらわれ

- 学習性無力感の実験

- 犬が証明した学習性無力感の実験

- 学習性無力感の概念

- 学習性無力感とうつ病の発症

- 学習性無力感の具体的な例

- 学習性無力感の具体的な例であるパワハラ

- 学習性無力感を感じやすい人

- 学習性無力感を克服し改善する方法

- 学習性無力感を防止するための従業員のメンタルチェック

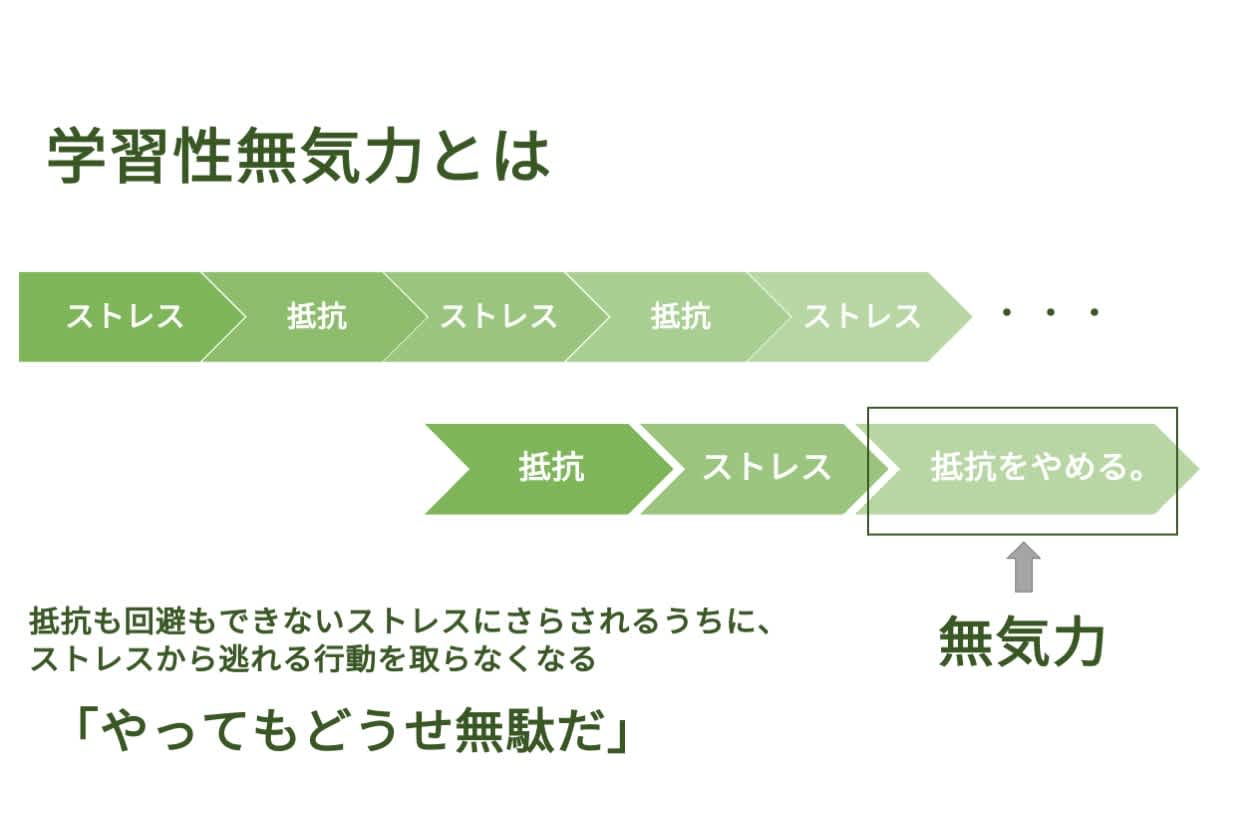

学習性無力感とは、抵抗も回避もできないストレスにさらされているうちに、そのストレスから逃れる行動をとらなくなり「何をやってもどうせ無駄」という状態に陥ることです。

学習性無力感は、生産性の低下の原因となるだけでなく、早めに対処しなければうつ病に発展し休職や退職をしてしまう可能性があります。

そのため企業は、従業員のメンタルチェックを実施し、従業員のメンタル状況を把握し、改善する対策を行うことが大切です。

この記事では、学習性無力感とは何か、具体例や、学習性無力感を感じやすい人の特徴や克服方法について解説します。

学習性無力感を防止するための従業員のメンタルチェック

学習性無力感とは

学習性無力感とは、抵抗も回避もできないストレスにさらされているうちに、そのストレスから逃れる行動をとらなくなることを意味します。

分かりやすく言えば、ある状況に対して「何をやってもどうせ無駄」という状態に陥ることです。

学習性無力感は防衛反応のあらわれ

行動に伴って何らかの結果がもたらされることを「行動随伴性」と呼びます。

例えば、信号が青信号であれば横断歩道を渡りますが、赤信号では渡りません。

しかし、もし青信号で渡っている際に何度も事故に遭った場合、青信号でも事故に遭うことを恐れて横断歩道を渡ることができなくなってしまいます。

人によっては青信号を見るたびに恐怖を感じるかもしれません。

このように、期待した結果と違うことが連続して起きることで、人の行動が変わることが心理学の実験で証明されています。

学習性無力感は「抑うつ状態」のモデルの1つで、抗っても無理なことに対して抵抗し続けることは、場合によっては生命の危険を冒すことにもなります。

そこで、「自分の命を守る防御反応」として発動する無力感が学習性無力感です。

学習性無力感の実験

学習性無力感の理論を証明した実験として有名な、セリグマンの「犬」を使った実験について確認してみましょう。

犬が証明した学習性無力感の実験

1960年代にペンシルバニア大学の若手研究者が、犬に電気ショックを与える実験を行いました。

この実験は前半と後半に分かれ、前半では犬を拘束してブザー音を鳴らした後に電気ショックを与え、ブザー音が「電気ショックが来る前兆」だと学習させました。

後半の実験では、部屋を低い柵で区切り、ブザー音の後、犬がいる側だけに電気を流しました。

この実験で研究者は、「ブザー音を聞いた犬は柵を飛び越えるだろう」と予想しました。

しかし犬は柵を飛び越えませんでした。

その後、ポジティブ心理学の創始者であるマーティン・セリグマンがこの例に注目し、別の実験を行いました。

この実験は前半と後半に分かれ、前半では犬を拘束してブザー音を鳴らした後に電気ショックを与え、ブザー音が「電気ショックが来る前兆」だと学習させ、さらに犬が押すと電気ショックが止まるボタンを設置しました。

そのうえで、犬を3つのグループに分け、2つ目のグループでは「ボタンを押しても電気が止まらない」ように設定しました。

後半の実験では、部屋を低い柵で区切り、ブザー音の後、犬がいる側だけに電気ショックを与えました。

すると、後半の実験で2つ目のグループのほとんどの犬が柵を飛び越えませんでした。

この実験からセリグマンは、不快な刺激を止められない状況におかれた犬は「自分の力ではどうすることもできない」と考え、無気力になると考えました。

そしてこの現象を「無気力を学習した状態」と定義し、「学習性無力感(Learned Helplessness)理論」を提唱しました。

学習性無力感の概念

不快な状況を自分の努力に反して止められない場合、動物は無気力になります。

学習性無力感は、その後の実験で人間にも生じることが明らかになりました。

学習性無力感の概念は、「うつ病」の発症を説明するモデルとして用いられています。

学習性無力感の概念とうつ病の関連性について確認してみましょう。

学習性無力感とうつ病の発症

うつ病での「抑うつ状態」は、学習性無力感が生じるプロセスで説明ができます。

人は自分の意志に反して抵抗できない状態が続くことで、抑うつ状態になります。

抑うつ状態は、「これ以上抵抗を続けると生命が脅かされる」という状況から守る機能であるとも考えられます。

うつ病は抑うつ状態が続くことで脳内の神経伝達物質が減少し、症状として定着したものです。

もし職場に、無力感を強く感じている従業員がいる場合、早めに対処しなければうつ病に発展する可能性があり得るでしょう。

▼厚生労働省推奨の57問の質問に回答することで従業員の「ストレス状態」をチェック

「HRBrain ストレスチェック」について確認する

学習性無力感の具体的な例

職場での学習性無力感の具体的な例として「パワハラ」を例に確認してみましょう。

学習性無力感の具体的な例であるパワハラ

職場での学習性無力感の具体的な例として、パワハラがあげられます。

高圧的な上司が部下を強く𠮟責し続けることで、部下は次第に抵抗しなくなります。

いわゆる「恐怖政治」のメカニズムは、学習性無力感から説明できると言えます。

さらに、パワハラも放置することで次第に部下の抑うつ状態を引き起こし、最終的にはうつ病による休職につながる可能性があり得ます。

▼「休職」についてさらに詳しく

休職とは?休職に必要な診断書や休職中の給与や賞与について解説します

学習性無力感を感じやすい人

学習性無力感を感じやすい人について確認してみましょう。

学習性無力感を感じやすい人は、物事の原因を自分自身に求める「内的帰属」が強く、その原因を「変えられない」と思い込んでしまう傾向がある人です。

学習性無力感は、原因帰属理論で説明ができます。

原因帰属とは、「物事の原因をどこに求めるのかを示したもの」です。

原因を自分自身に求めることを「内的帰属」と呼び、原因を自分の外側の出来事や環境に求めることを「外的帰属」と呼びます。

例えば、何かに挑戦してそれができなかった場合、原因を自分の能力不足だと考えるなら「自分は無力だ」「どうせ無駄だ」と人は考えるでしょう。

しかし同じ挑戦でも、「たまたま運が悪かっただけだ」と思う人もいるかもしれません。

このように不快な状況の原因を自分の中に求め、変えられない状況が続くと信じた時に学習性無力感が生じます。

学習性無力感を克服し改善する方法

学習性無力感は日常的にみられる現象です。

では、どうすれば学習性無力感を克服することができるのか、学習性無力感を克服し改善する方法について確認してみましょう。

職場の中で「どうせやっても無駄」というセリフを耳にしたことがあるかもしれません。

無力感は物事を変えられないという状態の原因を、自分自身に求めることから生じます。

逆に言えば、無力感から解放される簡単な方法は、原因を会社や職場などの外的なものに求めるようにすることです。

ただしその場合、あくまでも自分で変えられる範囲の外的要因に目を向けることが重要です。

例えば営業職であれば、給料が上がらない原因を会社のせいにするのではなく、チームの営業成績に目を向けさせるようにし、成績が改善されれば、給料が上がることを説明します。

つまり自分で状況を変えられることを認識させることで、無気力感から脱することが可能になります。

組織全体に無力感が蔓延している場合、従業員の多くは「この状況を変えられない」と考えています。

その際は、「変えられないもの」に目を向けるのではなく、「変えられるもの」に目を向けるように組織を導いて行くようにしましょう。

学習性無力感を防止するための従業員のメンタルチェック

学習性無力感とは、抵抗も回避もできないストレスにさらされているうちに、そのストレスから逃れる行動をとらなくなることを意味します。

分かりやすく言えば、ある状況に対して「何をやってもどうせ無駄」という状態に陥ることです。

もし職場に、無力感を強く感じている従業員がいる場合、早めに対処しなければうつ病に発展し休職や退職をしてしまう可能性があるでしょう。

そのため企業は、従業員のメンタルチェックを実施し、従業員のメンタル状況を把握し、改善する対策を行うことが大切です。

「HRBrain ストレスチェック」は、1回57問の質問に回答することで従業員の「ストレスチェック」を実施することができます。

「HRBrain ストレスチェック」でできること

厚生労働省推奨の57問に対応

組織のストレス状態の把握

個人の結果をレーダーチャートで把握

報告書の電子申請対応

「HRBrain ストレスチェック」の特徴

進捗管理から面談受診の推奨などを効率化

報告書の作成をカンタンに電子申請にも対応

回答はスマホにも対応いつでもどこでも実施が可能