コンテクストとは?意味と使い方や実例を解説

人材データの一元管理を実現し、あらゆる人事施策の実行をサポート

- コンテクストとは

- IT分野でのコンテクスト

- コンテクストメニュー

- コンテクストとコンテキストの違い

- ハイコンテクストとローコンテクスト

- ハイコンテクスト

- ローコンテクスト

- コミュニケーションでのコンテクスト

- コンテクストと文化的背景

- コンテクストとビジネスシーン

- コンテクストの使い方

- コンテクストを読む

- コンテクストを生成する

- コンテクストを読んで円滑なコミュニケーションを

コンテクストとは、主に「文脈」という意味をあらわす言葉で、ビジネスシーンでは、「コンテクストを読んで対応する」のように使用されます。

またコンテクストは、使われるシーンによって意味が変わってきます。

この記事では、コンテクストのシーンごとの意味と使用例や、ハイコンテクストとローコンテクスト、コンテクストとコンテキストの違いについて、分かりやすく解説します。

コミュニケーションを活性化させる「1on1」実施方法

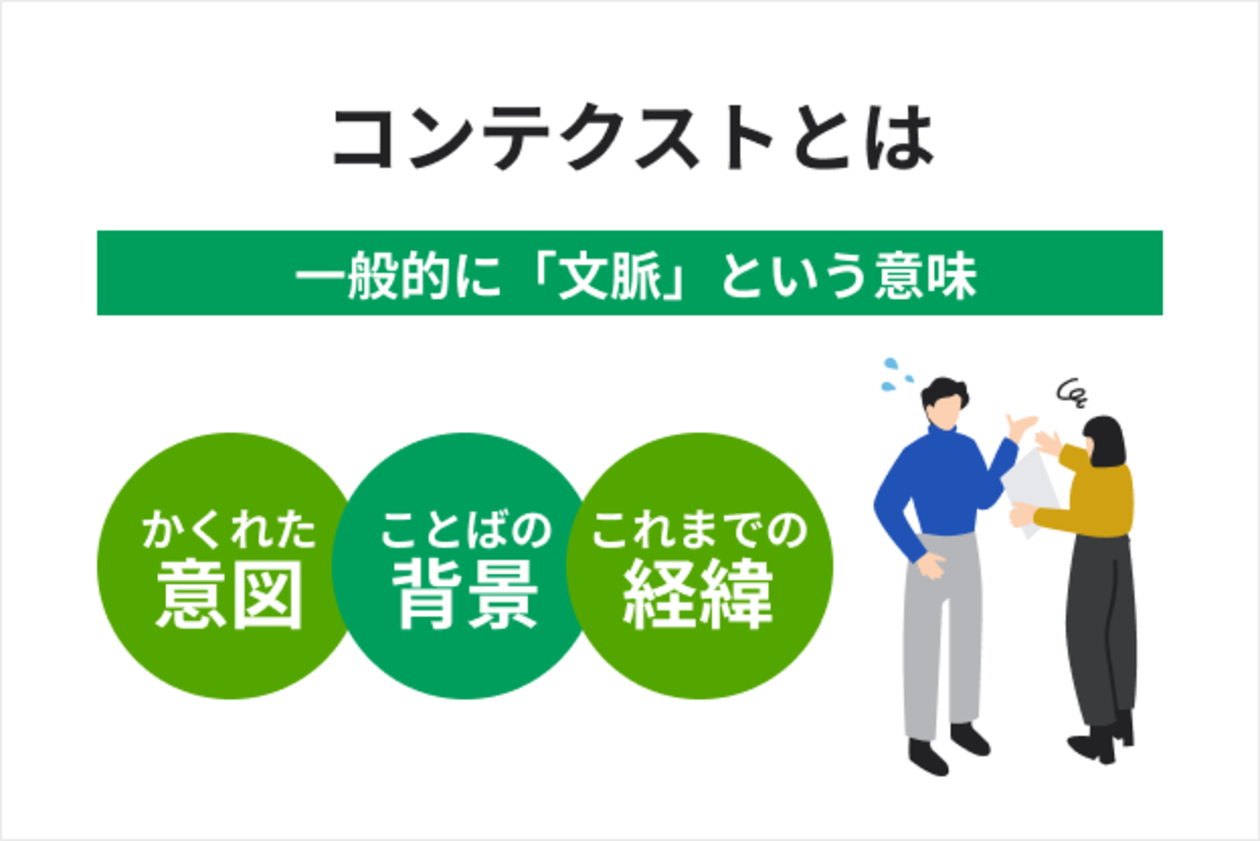

コンテクストとは

コンテクスト(Context)とは、英語で背景、状況、場面、文脈を意味する言葉です。

日本語では主に「文脈」という意味で使われます。

ビジネスシーンでは、「コンテクストを読んで対応する」のように使用されます。

例えば、お客様とのやりとりの中でお客様の「意図」や「言葉の背景」「これまでの経緯」を踏まえて提案することを「コンテクストを読んで提案する」といいます。

このように日本語では特に、言葉の裏にある意図を読む必要がある際などに、コンテクストがよく使われます。

IT分野でのコンテクスト

コンテクストという言葉は、IT分野でも使われます。

ITでのコンテクストは、「プログラムを実行するために必要な各種情報や設定」を意味します。

また、「あるプログラムを制御する際に必要な制御情報」を意味することもあります。

コンテクストメニュー

コンテクストメニューとは、IT用語の1つで、「PC画面上で状況に応じて表示されるメニュー」のことです。

最も代表的なものが、「右クリック」で表示されるメニューです。

PCでは、使用するソフトや使用する場面によって、右クリックで表示されるメニューが異なります。

つまりOSがユーザーの使用状況を読み取って、その場の状況に必要なメニューを表示させています。

コンテクストとコンテキストの違い

コンテクストとコンテキストは同じ意味です。

英語のContextを日本語読みした場合、コンテクストとコンテキストの2通りの読み方が可能です。

ただし文脈、背景といった意味では「コンテクスト」が使われることが多いです。

一方で、コンテキストは、IT用語として使われることが主流です。

ハイコンテクストとローコンテクスト

コンテクストとは、文脈や背景など、言語外の情報のことです。

また、文化を説明する際には、「ハイコンテクスト文化」と「ローコンテクスト文化」という言葉が使われます。

コンテクストの種類として、ハイコンテクストとローコンテクスト、それぞれの特徴と違いについて確認してみましょう。

ハイコンテクスト

ハイコンテクスト(high context)とは、前提となる知識や文化の共有性が高く、言語以外の情報を使ってコミュニケーションが行われます。

日本は「ハイコンテクスト文化」だと言われ、「空気を読む」「暗黙のルール」などという言葉があります。

言葉だけではなく、その場の雰囲気や相手の表情を読み取って、「察する」ことが求められる場面が多くあります。

例えば、相手に何かをお願いした際に「ちょっと難しい」と言われることがあります。

「難しい」は言葉通りの意味をとれば、いまは難しいという意味かもしれません。

しかし、実際には「できない」という意味をあらわしています。

このように、言葉の裏を読む必要があるのが、ハイコンテクスト文化の特徴です。

ローコンテクスト

ローコンテクスト(low context)とは、言語外の情報が少なく、コミュニケーションのほとんどを言語情報でやりとりすることです。

欧米は「ローコンテクスト文化」だと言われ、言葉として表現されていないこと、文字として書かれていないことは、全てなかったことになる場合もあります。

そのため、欧米のビジネスシーンでは契約を重視し、契約書に契約条件をこと細かく記載します。

このように、言葉で説明しつくす必要があるのが、ローコンテクスト文化の特徴です。

コミュニケーションでのコンテクスト

コンテクストが最も使われる場面が、人と人とのコミュニケーションです。

コミュニケーションの場面でのコンテクストについて確認してみましょう。

コンテクストと文化的背景

コンテクストは特に、国際的なビジネスシーンにおいて文化的な背景を説明、理解する際に使われます。

特に言語において、どの程度言葉での説明が必要かを説明する際に用いられることが多いです。

言葉ではなく、文脈を読んで理解しあう文化を「ハイコンテクスト文化」と言います。

ハイコンテクスト文化では、互いにある程度の共通の価値観や文化を共有しているため、言葉で説明しなくても伝わることが多いのが特徴です。

言葉よりも感覚を重視し、「以心伝心」でコミュニケーションを行います。

反対に、言葉を重視する文化を「ローコンテクスト文化」と言います。

ローコンテクスト文化では、言葉による表現や論理的説明が重視されます。

一般的に、日本や中国はハイコンテクスト文化とされ、アメリカやドイツはローコンテクスト文化だとされています。

コンテクストとビジネスシーン

コンテクストは、ビジネスシーンにおけるコミュニケーションでも重要です。

特に、日本人の会話では、言葉の裏に意図や要望が隠されてる場合が多いです。

いわゆる「本音」と「建前」です。

最もわかりやすい例としては、商談における価格交渉でしょう。

例えば、お客様が「いまは契約するのが難しい」と発言した場合、文字通り契約することが難しい場合とそうでない場合に分かれます。

前後の文脈や意図を考えると、実は「もう少し価格を下げてほしい」という意味である場合もあります。

このようにビジネスシーンでは相手の本音を知るために、コンテクストをよく理解することが大切です。

コンテクストの使い方

コンテクストという言葉を実際に使う場合、どのように使うのか、具体的な例と合わせて確認してみましょう。

コンテクストを読む

言葉としての「コンテクスト」が最もよく使われる例の1つが、「コンテクストを読む」という使い方です。

「コンテクストを読む」とは、言葉の裏にある意図や背景を読み取ることです。

また、ただ単に読み取るだけではなく、読み取った意図や背景から、どう行動するべきかを推察するという意味もあります。

もし、上司から「もっと相手のコンテクストを読んで」と言われた場合、「相手の意図や考え方を読み取り、どのような行動がベストなのか」考えるようにしましょう。

コンテクストを生成する

言葉としての「コンテクスト」で、少し難しい使い方が「コンテクストの生成」という使い方です。

コンテクストの生成とは、「文脈を作成する」「背景をつくる」という意味です。

「コンテクストを生成する」という場合、「相手の意図や背景を読み取って、自分の解釈を加えた文脈をつくる」という意味になります。

物事の問題を、想像からでしか推察できない時に、「あえて自ら文脈や背景を作り出して結論づける方法」として、コンテクストの生成が使われます。

コンテクストを読んで円滑なコミュニケーションを

普段何気なく行っているコミュニケーションの中にも、さまざまなコンテクストが含まれています。

またコンテクストは、使われるシーンによって、その意味あいも違ってきます。

ビジネスシーンでも、営業や会議、ミーティングや面談などのコミュニケーションの際に、相手の発言や言葉の背景に、どのような意味や意図があるのかという「コンテクスト」を読んで対応することが求められます。

例えば、面談やミーティングの際に、お互いに同じ言葉を使っていても、必ずしも認識が合っているとは限りません。

そのため、お互いに認識に相違が発生しないよう、相手の発言や意図を読み取り、ミーティングや面談記録を残し、後々認識が違ったというようなことが起こらないよう、しっかりと管理することも大切です。

「HRBrain タレントマネジメント」は、1on1や目標設定、フィードバックなどの面談履歴や、従業員のスキルデータなど、さまざまなデータをカンタン且つシンプルに管理できます。

従業員のスキルやこれまでの実務経験、研修などの育成履歴や、異動経験、人事評価などの従業員データの管理と合わせて、1on1やフィードバックなどの面談履歴、OKRなどの目標設定と進捗を一元管理します。

また、ハイパフォーマーの人材データを抽出することで、自社が求める優秀人材の抽出が可能です。

HRBrain タレントマネジメントの特徴

検索性と実用性の高い「データベース構築」を実現

運用途中で項目の見直しが発生しても柔軟に対応できるので安心です。

柔軟な権限設定で最適な人材情報管理を

従業員、上司、管理者それぞれで項目単位の権限設定が可能なので、大切な情報を、最適な状態で管理できます。

人材データの見える化も柔軟で簡単に

データベースの自由度の高さや、データの見える化をより簡単に、ダッシュボードの作成も実務運用を想定しています。

▼「タレントマネジメント」についてさらに詳しく

【完全版】タレントマネジメントとは?基本・実践、導入方法まで解説

タレントマネジメントシステムの課題とは? 目的・導入の課題と成功事例まで

▼「タレントマネジメント」お役立ち資料まとめ

【人事担当者必見】タレントマネジメントに関するお役立ち資料まとめ