コーピングとは?種類とやり方やストレス対策の例を解説

人材データの一元管理を実現し、あらゆる人事施策の実行をサポート

- コーピングとは

- ストレスコーピングとは

- コーピングが注目される背景

- ストレスの構成要素

- ストレッサー

- 認知

- ストレス反応

- コーピングの種類

- 問題焦点型コーピング

- 情動焦点型コーピング

- ストレス解消型コーピング

- コーピングのやり方

- コーピングリストの作成

- 輪ゴムテクニック

- コーピングの企業への導入施策

- メンター制度

- 1on1制度

- 産業医や精神科医による心理カウンセリング

- リラクゼーションサービスの実施

- コーピングの導入は生産性の向上や離職防止にもつながる

コーピングとは、ストレスの基であるストレッサーに上手く対処することを指します。

ストレスの多い現代社会において、上手にストレスに対処するスキルを身に着けることは非常に重要です。

また、コーピングは企業においても生産性向上や離職防止などの効果が期待できます。

この記事では、コーピングとはどのようなストレス対処方法なのか、種類やコーピングが注目される背景、コーピングのやり方などについて解説します。

従業員のメンタル状況をチェック

コーピングとは

コーピングとは、ストレスを感じた時に生じるストレス反応への対処法のことです。

コーピングは、「coping」と表記され英語で「対処」を意味します。

ストレスコーピングとは

ストレスコーピングとは、ストレスの基(ストレッサー)に上手く対処することを指し、コーピングと意味は同じです。

ストレスコーピングは、アメリカの心理学者ラザルスによって提唱された理論がもとになっています。

ストレスというと、悪いことのようなイメージがありますが、適度なストレスはパフォーマンスや気力の向上にも寄与するプラスの面もあります。

そのため、ストレスは上手に対処することによって、自らのパフォーマンスを高める要素にもなり得るのです。

ストレスコーピングはその方法になります。

コーピングが注目される背景

コーピングが注目される背景には、ストレスの多い現代社会の環境があります。

働いていると、仕事の責任に対する重圧や、人間関係などのストレスが発生しやすいです。

また、プライベートにおいても、家庭環境や人間関係などのストレスがあるでしょう。

こういったストレスが過度にかかると、精神的にも身体的にも悪影響を及ぼす可能性が高まります。

そのため、ストレスへの対処法を習得する必要があります。

また、強いストレスがかかっている状態では、仕事のパフォーマンスも低下します。

コーピングは日常の仕事の生産性を上げるための手段にもなります。

▼「ストレス耐性」についてさらに詳しく

ストレス耐性を高める3つの方法!低い人の特徴と面接で見極める方法

▼「仕事の生産性」についてさらに詳しく

労働生産性とは?計算方式や上げる方法についてわかりやすく解説

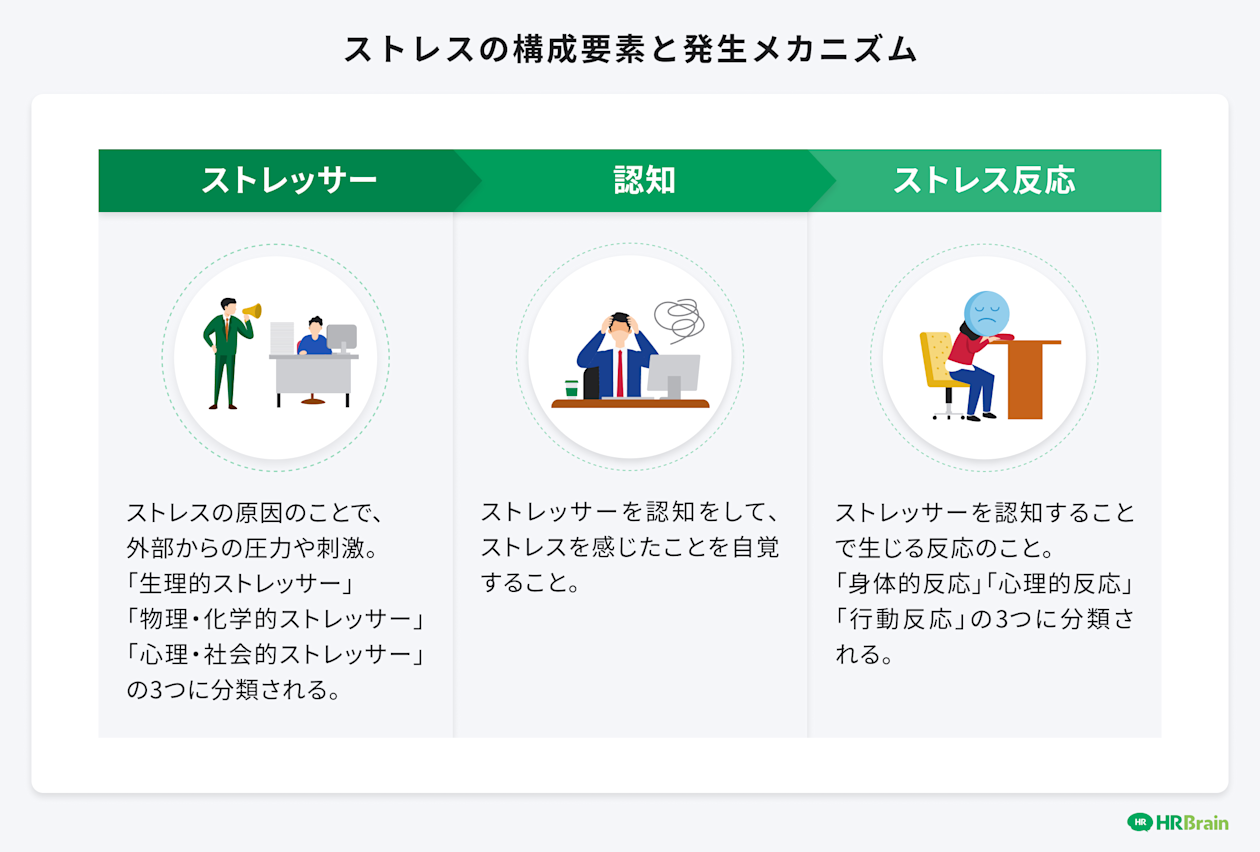

ストレスの構成要素

ストレスの構成要素として、ストレスが発生する要素とメカニズムについて確認してみましょう。

ストレスの構成要素

ストレッサー

認知

ストレス反応

「ストレッサー」「認知」「ストレス反応」の3つの要素は、「ストレッサーを認知してストレス反応が起きる」という、ストレスが心身に影響を及ぼす段階をあらわしています。

ストレッサー

ストレッサーとは、ストレスの原因のことで、外部からの圧力や刺激がストレッサーとなります。

その中身はさまざまですが、主に、「生理的ストレッサー」「物理・化学的ストレッサー」「心理・社会的ストレッサー」の3つに分類されます。

生理的ストレッサー:病気、睡眠不足、飢餓など

物理・化学的ストレッサー:暑い、寒い、有害物質など

心理・社会的ストレッサー:職場や家庭における不安、恐怖など

(参考)e-ヘルスネット(厚生労働省)「ストレス」

認知

認知とは、ストレッサーに対して認知をして、ストレスを感じたことを自覚することです。

ただし、ストレッサーを無意識に認知することもあります。

また、ストレッサーの受け止め方を「認知的評価」といいます。

ストレス反応

ストレス反応とは、ストレッサーを認知することで生じる反応のことです。

ストレス反応には様々なものがあり、「身体的反応」「心理的反応」「行動反応」の3つに分類されます。

身体的反応:頭痛、動機、不眠、湿疹など

心理的反応:不安感、苛立ち、気分の低下など

行動反応:暴飲暴食、ひきこもり、暴力など

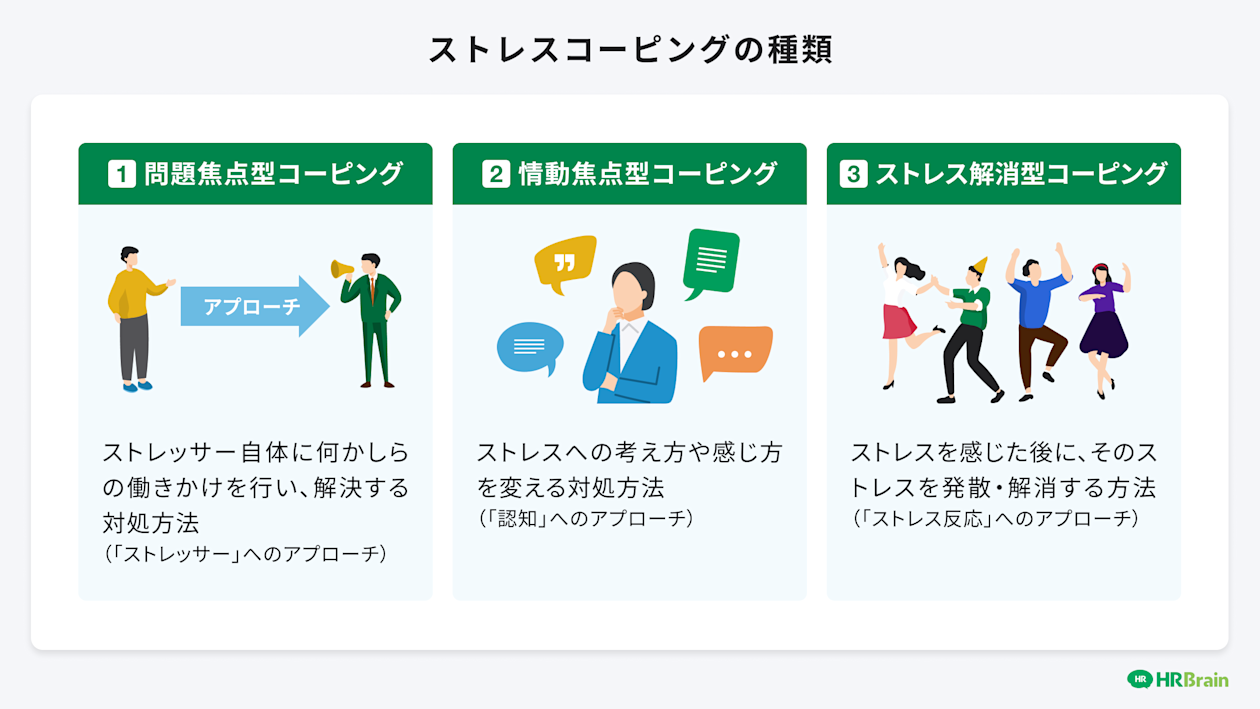

コーピングの種類

コーピングの種類について確認してみましょう。

ストレッサーの認知的評価に対する対処法であるコーピングは、大きく3つに分類することができます。

コーピングの種類

問題焦点型コーピング

情動焦点型コーピング

ストレス解消型コーピング

問題焦点型コーピング

問題焦点型コーピングとは、ストレッサー自体に何かしらの働きかけを行い、解決する対処方法です。

問題焦点型コーピングは、ストレスの3つの構成要素の中でも、「ストレッサー」にアプローチする方法になります。

また、問題焦点型コーピングは、さらに「問題焦点型」と「社会的探索支援型」の2つに分類することができます。

問題焦点型

問題焦点型とは、ストレッサーを遠ざけたり、離れる等して、ストレス状態から抜け出す方向に行動し解決する方法です。

(例)職場の人間関係でストレスを感じてしまっているため転職をする。

社会的探索支援型

社会的探索支援型とは、ストレッサーに遭遇した際に、周囲に相談や支援を求め、解決をする方法です。

(例)仕事の重圧でストレスを感じてしまっているため上司に相談をする。

情動焦点型コーピング

情動焦点型コーピングとは、ストレスへの考え方や感じ方を変える対処方法です。

ストレスの3つの構成要素の中の「認知」にアプローチする方法です。

情動焦点型コーピングは、さらに「情動処理型」と「認知的再評価型」の2つに分類することができます。

情動処理型

情動処理型は、ストレッサーによって生じた感情を誰かに話すことで、感情を整理する方法です。

(例)提案の失敗でストレスを感じてしまったため同僚に話してみる。

認知的再評価型

認知的再評価型は、ストレッサーに対する捉え方や認知の仕方を変えることで、ストレスを軽減する方法です。

(例)新しい仕事を任された責任の重さからストレスを感じるのではなく期待されていると考える。

ストレス解消型コーピング

ストレス解消型コーピングとは、ストレスを感じた後に、そのストレスを発散・解消する方法です。

ストレスの3つの構成要素の中の「ストレス反応」後に行う対処法です。

ストレス解消型コーピングは、さらに「気晴らし型」と「リラクゼーション型」の2つに分類することができます。

気晴らし型

気晴らし型とは、買い物や運動など自分の趣味や好きなことをして気分転換を行うことで、ストレスを解消する方法です。

(例)運動、音楽、買い物、食事、旅行など自分の好きなことをしてストレスを解消する。

リラクゼーション型

リラクゼーション型とは、アロマテラピーやマッサージなどのリラクゼーションを受けることで、ストレスを解消する方法です。

(例)アロマテラピー、マッサージ、ヨガ、瞑想などをしてストレスを解消する。

コーピングのやり方

コーピングのやり方について、確認してみましょう。

コーピングは、大きく分けて「問題焦点型コーピング」「情動焦点型コーピング」「ストレス解消型コーピング」の3つがあり、さらに細かく分けると6つに分かれ、それぞれに特徴があります。

そのため、いくつかの手法を使い分けることが効果的です。

どれか1つのみを行うのではなく、組み合わせるなどして、ストレスに対して正しい対処を行うようにしましょう。

コーピングリストの作成

コーピングリストとは、自分にとってストレスの軽減や解消ができる方法を集めたリストです。

コーピングリストを作成することで、ストレッサーや生じたストレス反応に応じて、的確な対処ができるようになります。

コーピングリストの作成方法

- 自分にとってポジティブなこと(自分の好きな性格や、楽しくなることなど)を書き出す

- 相談できる人や友人などを書き出す

- 実際にストレスを感じた場面に対してどの行為がストレス軽減に効果的であったかを検証する

上記を続けていくことで、さまざまな「ストレスパターンに対する対処法リスト」を作ることができます。

また、コーピングリストを作成し、視覚的に確認をすることで、ストレスを感じた際にどのように対処すれば良いかが分かり、すぐに対処することができるようになるでしょう。

輪ゴムテクニック

輪ゴムテクニックとは、手首に輪ゴムをはめて、輪ゴムをはじいた時の刺激を「意識の転換のきっかけ」にして、ストレス反応を緩和させる方法です。

輪ゴムテクニックの手順

- 輪ゴムを片方の手首に巻いておきます

- ストレスを感じてマイナス思考になったら輪ゴムをはじき手首に痛みを与えます

- 痛みを引き金にして浮かんだマイナス思考をリセットします

この3段階が輪ゴムテクニックです。

この方法が習慣になると、意図的にストレスをコントロールすることができるようになります。

コーピングの企業への導入施策

コーピングを企業に「制度」として導入する方法について確認してみましょう。

メンター制度

メンター制度とは、若手社員(メンティー)が先輩社員(メンター)から、助言や指導をもらう教育制度のことです。

メンターがメンティーのサポートをすることで、メンターのストレスの緩和や解消につながります。

▼「メンター制度」についてさらに詳しく

メンター制度とは?OJTとコーチングとの違いや必要性についてご紹介

1on1制度

1on1制度とは、上司と部下が1対1で対話をする場を設ける制度です。

1on1の場は評価ではなく、相互理解や部下の成長の促進を目的とした場です。

1on1の場で、部下の悩みを聞くことで、部下のストレスの緩和や解消につながります。

▼「1on1」についてさらに詳しく

1on1とは? 従来の面談との違いや効果を高めるコツ

1on1ミーティング入門書

産業医や精神科医による心理カウンセリング

会社が産業医や精神科医に依頼して、定期的に心理カウンセリングを実施することも効果的です。

産業医や精神科医が従業員と直接対話することで、専門家の観点からストレスの原因究明や対処法のアドバイスを行います。

長時間労働が続いている従業員には受診を進めることで、労災の未然防止にもつながります。

リラクゼーションサービスの実施

リラクゼーション型のストレス解消を目的とした、リラクゼーションサービスを導入することもコーピングの1つの方法です。

月に1回マッサージ師を呼んだり、瞑想のイベントを開いたり方法はさまざまです。

コーピングの導入は生産性の向上や離職防止にもつながる

コーピングを導入して、上手にストレスに対処するスキルを身に着けることは、従業員ひとりひとりの精神的、身体的な健康を守るためにも非常に重要です。

また、企業においても、コーピングを研修に取り入れたり、積極的に従業員に習得を促すことで、生産性向上や離職防止などの効果が期待できます。

従業員の身体的、精神的不調による問題を防ぎ、心身ともに健康な状態で働いてもらうためには、従業員の状態をしっかり把握することが必要不可欠です。

▼「離職防止」についてさらに詳しく

離職防止に効果的な施策9つ!離職の原因とその影響も解説

若手の離職を防ぐためには

従業員のコンディションを「HRBrain 組織診断サーベイ」で把握

「HRBrain 組織診断サーベイ」では、独自の設問設計によって、組織全体の状態の可視化はもちろん、従業員ひとりひとりにフォーカスした分析が可能です。

改善アクションに直結した設問項目で、従業員のエンゲージメントの向上を実現します。

従業員のメンタル状況を「HRBrain パルスサーベイ wellday」で把握

「HRBrain パルスサーベイ wellday」では、従業員と組織のコンディションを見える化し、コンディションの把握から、解決策の実行・改善までをサポートします。

HRBrain パルスサーベイ welldayの特徴

従業員と組織の状態を効率的に視覚化

対話型サーベイは設問を最適化し、従業員の回答負担を軽減、さらにアラートレベルの高い従業員を的確に察知することが可能です。

課題設定から解決策の提示までシステムがトータルサポート

サーベイの回答結果をもとに、システムが自動で課題を特定し、見えづらかった問題を可視化、推奨アクションもシステムが自動提供し、個人最適の課題改善を支援します。

収集した情報の一元管理とモニタリング基盤の構築

収集した情報は一元管理され、課題の特定から解決までをサポート、蓄積したデータを活用することで「エンゲージメント」の維持と向上を行います。