ストレス耐性を高める3つの方法!低い人の特徴と面接で見極める方法

人材データの一元管理を実現し、あらゆる人事施策の実行をサポート

- ストレス耐性とは

- ストレス耐性を決める「6つの要素」

- キャパシティ(容量)

- 処理

- 感知

- 経験

- 回避

- 転換

- ストレス耐性が高い人と低い人

- ストレス耐性が高い人の特徴

- ポジティブ思考

- 楽観的

- 自己肯定感が高い

- 集中力が高い

- ストレス耐性が低い人の特徴

- 生真面目

- 協調性が高すぎる

- 大人しい

- 思い悩む

- ストレス耐性を面接でチェックする方法

- ストレス耐性DIST

- 3Eテスト

- ストレス耐性度チェック(STCL)質問例

- ストレス耐性の高め方(個人でできること)

- ABCDE理論

- ストレス耐性の高め方(企業側でできること)

- ワークライフバランスの推進

- テレワークの導入

- ストレス耐性向上のための研修の実施

- ストレス耐性テストで従業員の離職を防ぐ

ストレスを理由にした離職や、精神障害の労災認定件数が増えている中、「ストレス耐性」と言う言葉が使われるようになっています。

この記事では、ストレス耐性を高める方法や、面接でストレス耐性が高い人とストレス耐性が低い人を見極める質問や、ストレス耐性テストについて解説します。

従業員のメンタル状況をチェック

ストレス耐性とは

ストレス耐性とは、ストレスに対して適応し処理できるか、また、ストレスに対してどの程度耐えられるかといったレベルのことを意味します。

一般的に、「ストレス耐性が高い」「ストレス耐性が低い」と表現します。

ストレスの原因を「ストレッサー」と呼び、同じストレッサーでも人によって受け止め方が違うのが、ストレス耐性の特徴です。

また、ストレスの負荷が大きく、長期化すると、思い悩んでしまうというように、「精神面」で症状が出る場合と、眠れないなどという「身体面」に症状が出ることがあります。

このように、同じストレッサーでも人によってさまざまな反応を引き起こすことが分かっています。

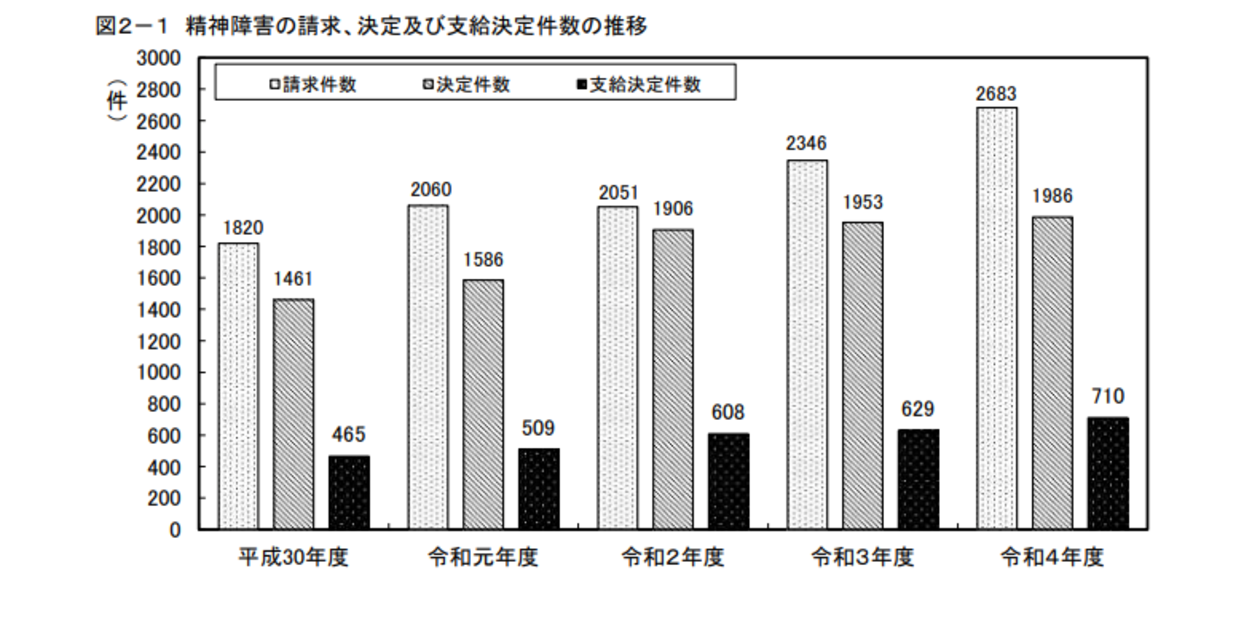

厚生労働省によると、精神障害による労災の補償決定件数は、令和元年度の1,586件から、令和2年度は1,906件、令和3年度は1,953件、令和4年度は1,986件と年々増加しています。

また、支給決定件数も令和元年の509件から、令和4年は710件と増加傾向を示しています。

労災認定される自殺などがニュースになったことから、近年ストレス耐性という言葉が注目されるようになりました。

(引用)厚生労働省「精神障害に関する事案の労災補償状況」

また、独立行政法人労働政策研究・研修機構「若年者の離職理由と職場定着に関する資料」によると、離職理由に「職場のストレス」をあげる若者が多く、企業としても改善に取り組むべき事案となっています。

(引用)独立行政法人労働政策研究・研修機構

「若年者の離職理由と職場定着に関する資料」

ストレス耐性を決める「6つの要素」

ストレス耐性を決める要素は6つあるといわれています。

職場をとりまく環境では、さまざまなストレッサーが存在するため、全てのストレッサーを排除することはできません。

しかし、「ストレス耐性を決める要素」をすでに持っている場合は、その要素を強化することで、ストレス耐性を高めることができるでしょう。

ストレス耐性を決める「6つの要素」

- キャパシティ(容量)

- 処理

- 感知

- 経験

- 回避

- 転換

キャパシティ(容量)

キャパシティ(容量)とは、ストレスを受け止める「精神的容量」のことです。

キャパシティが大きい場合は、許容範囲が大きいということなので、ストレス反応が出にくくなります。

逆にキャパシティが小さく、ストレスを受け止める容量が小さい場合は、他の人にとっては取るに足りないようなことでもストレスとして捉え、心身にトラブルを起こしやすくなります。

処理

処理とは、ストレスを「処理する能力」のことです。

ストレスの原因であるストレッサーそのものを排除したり、小さくしたりすることができるかといった処理能力のことを指します。

例えば、商品の納品が遅れるという連絡を受けたとします。

その事実を受け止め、パニックにならずに、すぐに上司に報告し、他に納品できる業者を探す、クライアントへ納品期日の変更依頼をかける、など冷静に対応できるかという行動の差を指します。

感知

感知とは、ストレスを「感じ取る能力」のことです。

同じアクシデントが起こっても、人によってはそれをストレスとして感知するか、しないかということです。

例えば、電車が遅れて遅刻しそうだとします。

会社に遅刻連絡を入れて「遅延証明書」を取得すれば大丈夫、と遅刻をストレスに感じない人もいれば、遅刻したことで業務が遅れる事にイライラし、終日ストレスに感じる人もいます。

同じ事象でも、ストレスと考えてしまうか、仕方がないと気持ちを切り替えてストレスに感じないで済むかで、ストレス耐性に大きな差が出ます。

経験

経験とは、ストレスを受けたあとに積み上がる「経験値」のことです。

同じような問題を繰り返し経験すると、処理をする能力が高まり、徐々にストレッサーにも慣れて、ストレスを感じにくくなります。

例えば、接客がまったく初めての場合、初日は緊張していても徐々に慣れて、1年経つ頃には店舗に立つこと自体に緊張はしなくなるでしょう。

回避

回避とは、ストレスを「回避する能力」のことで、もともとの性格で大きく差が出ます。

いつでも笑って過ごせるタイプの人は、ストレスを回避する能力が高いと言えます。

さらに、回避能力は、自律神経系や内分泌系、免疫系の安定とも関連性があります。

疲れていると、小さなことにイライラして怒りっぽくなるということは、誰でも経験があるのではないでしょうか。

心身が健康で安定していれば、比例してストレスを感じにくく、逆に疲労がたまっていると、誰しもストレスを感じやすくなります。

ストレスを回避する能力は、生まれ持った性格に加え、仕事量も大きく作用すると言えます。

転換

転換とは、ストレスを良い方向に捉え直し「転換する能力」です。

自分にかかったストレスの原因を、ポジティブな考え方に置き換えることができる人は、ストレス耐性があると考えられます。

ストレス耐性が高い人と低い人

ストレス耐性を観測するポイントはいくつかあります。

しかし、一見するとストレス耐性の高い人の要素に見えるものでも、度を超すとストレス耐性の低い人の特徴になるものがあります。

ストレス耐性が高い人と低い人には、それぞれどのような特徴があるのかを理解し、しっかりと把握することが大切です。

ストレス耐性が高い人の特徴

ストレス耐性が高い人には、どのような特徴があるのか確認してみましょう。

ストレス耐性が高い人の特徴

ポジティブ思考

楽観的

自己肯定感が高い

集中力が高い

ポジティブ思考

ストレス耐性が高い人は、不利な状況でもチャンスと考え、ミスをしたり上司に指摘を受けたりしても前向きに考えます。

「これを今後に生かそう」という考え方なので、間違いを次に活かしていくことができるのです。

よくある例え話で、コップに半分残った水を見てどう捉えるかで、その人の性格が分かると言います。

半分も残っていると考えるならポジティブ、半分しか残っていないと考えるならネガティブな思考の持ち主と言えます。

楽観的

楽観的というのも、ストレス耐性が高い人の特徴のひとつです。

楽観的でマイペースな人は、人に合わせすぎて自分の意見を押さえつけたり、周囲に合わせるために無理して行動したりしません。

周囲の意見を気にしすぎたり、物事のすべてに反応したりするわけではないため、ストレスが溜まりにくいと言えます。

自己肯定感が高い

自己肯定感が高い人は、ありのままの自分を受け入れ、他人から責めを受けた際も、必要以上に自分で自分を追い込みません。

自己肯定感が高い人は、他人から自分はどう見られているかという、他人からの評価をあまり気にしすぎず、自分や自分の価値観に自信がある人とも言えます。

集中力が高い

集中力が高い人は「今すべきこと」に注力できるため、余計なことを考える隙がありません。

作業に没頭している間は、他のことは気にならなくなり、悩む余地がないという状況です。

また集中力が高いと、作業効率が高く、生活や仕事も充実しやすくなり、よい循環が生まれやすくなります。

ストレス耐性が低い人の特徴

ストレス耐性が低い人には、どのような特徴があるのか確認してみましょう。

ストレス耐性が低い人の特徴

生真面目

協調性が高すぎる

大人しい

思い悩む

生真面目

真面目な人は責任感が強く、何事もきちんと取り組み、コツコツと実績を積み上げることができます。

しかし、度を超えた生真面目な人は責任感を必要以上に感じてしまい、小さなミスも許せなくなります。

また、自分が真面目でルールを守っているため、他人にも厳しく完璧を求めてしまいがちです。

結果を追い求めるあまり、他人に頼ることを避けてしまう傾向もあり、妥協できない側面もあります。

このため、トラブルがあっても自分だけで抱え込んでしまう傾向があります。

協調性が高すぎる

協調性が高い人は、周りの状況や他人に合わせて行動できます。

臨機応変な対応で、仕事場でも馴染みやすく、普通はストレス耐性が強いと思われます。

しかし、協調性が高すぎる場合は、常に周りの目を気にし、気配りをしすぎてしまうため、神経をすり減らす傾向があります。

また「真面目な人」と同様に、自分がしていることを他人ができていないことに、ストレスを感じる場合もあります。

大人しい

大人しい人というのは、自分の気持ちや状況を相手に説明することが苦手です。

気が弱いとも言い換えられますが、大人しい人には優しい人が多く、相手が困っていると必要以上に仕事を引き受けてしまう事があります。

また、無理を押し付けられた場合でも、自分の状況を説明できず、断れずに抱え込んでしまいがちです。

常にオーバーワークが続き、突然倒れてしまうこともあるため、注意が必要です。

思い悩む

ネガティブ思考とも言えますが、小さなことでも悩んでしまう人は、気持ちを切り替えることが苦手で、セルフマネジメントが苦手なケースが多いようです。

仕事上の小さな失敗を、いつまでも悩み続けてしまい、他の仕事が手につかなかったり、1日中そのことを悔やんでいたりします。

また上司やクライアントに言われた一言を、いつまでも引きずる傾向があります。

1つの失敗だけでなく、過去の出来事全般を悔やみ、自信まで無くしてしまいます。

ストレス耐性を面接でチェックする方法

ストレス耐性の確認は、採用時のひとつの指針として必要になってきています。

ここでは、面接でストレス耐性を確認するための各社のサービスと質問例について確認してみましょう。

ストレス耐性DIST

「ストレス耐性 DIST」(自社採点方式)は、株式会社ダイヤモンド社が提供している、ストレス耐性テストです。

自社で実施から診断まででき、採点時間は1人約5分と少ない負担で済み、結果がすぐに分かる点も利点です。

ストレス耐性DISTの特徴

ストレス要因への耐性と対処するための資質を診断

企業人の豊富なデータから標準化

早期退職、長期休職などストレス社会が引き起こすさまざまな問題に対処

ストレス耐性DISTには、コンピューター診断方式のDIST-COMや、インターネット上で検査できるWeb-DISTなどのオプションもあります。

(参考)株式会社ダイヤモンド社「ストレス耐性 DIST」

▼「休職」についてさらに詳しく

休職とは?休職に必要な診断書や休職中の給与や賞与について解説します

3Eテスト

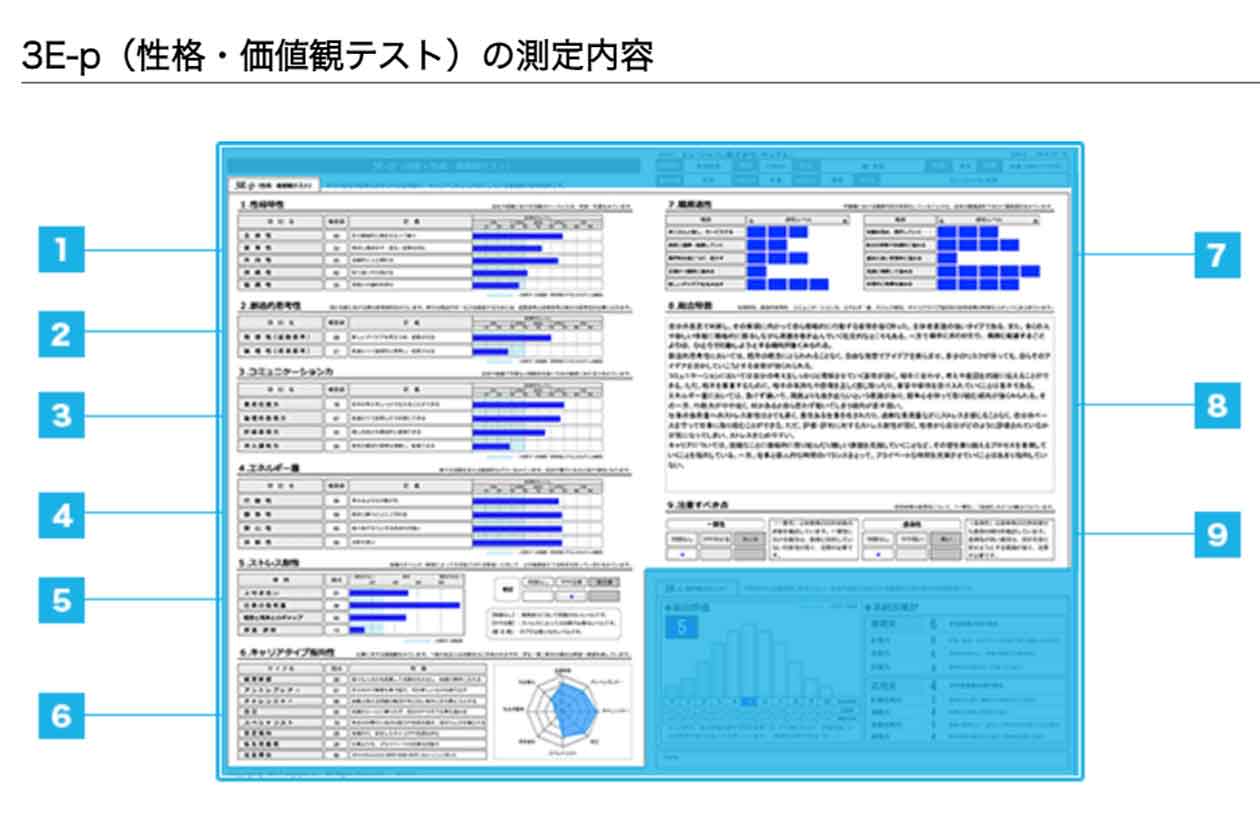

3Eテストは、エン・ジャパン株式会社が提供する、人材判定のテストです。

知能と性格・価値観テストが利用できます。

受験時間はひとり約35分で、スマホ受験に対応しています。

「性格・価値観テスト」では、9つの視点で面接では分かりにくい領域が確認できます。

「性格・価値観テスト」の測定項目

- 性格特性:主体性・変革性・外向性

- 創造的思考性:新たな商品・サービスを創り出すための力

- コミュニケーション力:円滑な人間関係を築くために必要な力

- エネルギー量:ビジネス活動全般を支える力

- ストレス耐性:メンタルチェック

- キャリアタイプ指向性:仕事に対する価値観

- 職務適正:「職種」ではなく10項目の「職務」について、適性を確認

- 総合特徴:全般的な人物像を捉えたコメント

- 注意すべき点:「一貫性」は受検者の回答結果の矛盾を確認し、虚偽の傾向を確認

(引用)エン・ジャパン株式会社「3Eテスト | エン・ジャパンの適性検査」

特に、5項目目の「ストレス耐性」は、仕事に関わる各種のストレスに対してどう耐えられるかを確認しています。

ストレスの原因を知り、個人のみならず組織としての対応や取り組みに生かせるとしています。

(参考)エン・ジャパン株式会社「3Eテスト | エン・ジャパンの適性検査」

エン・ジャパン株式会社

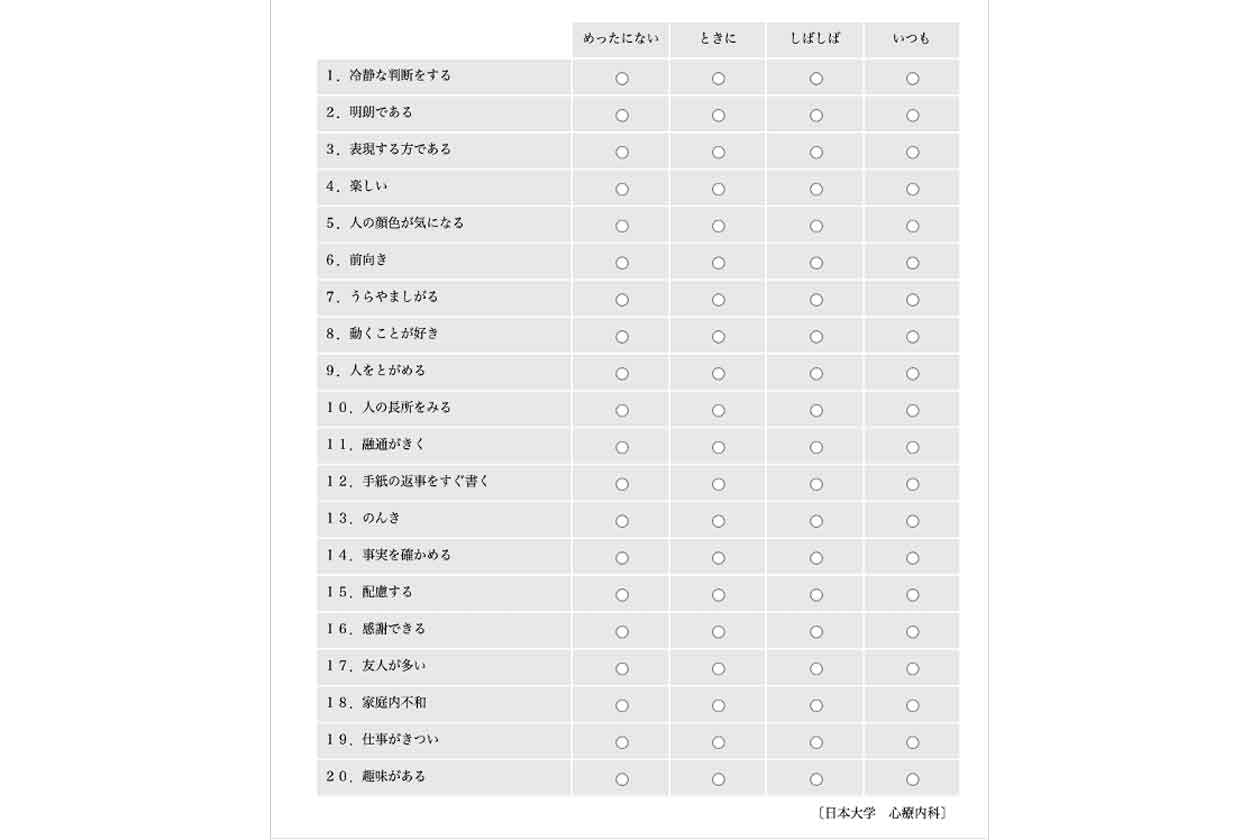

ストレス耐性度チェック(STCL)質問例

ストレス耐性に関する質問例を確認してみましょう。

「ストレス耐性度チェック(STCL)」は、1988年に日本大学医学部心療内科の桂戴作氏らによって開発されました。

全20問の質問項目に対して、1〜4の点数を付け、合計点でストレス耐性をチェックします。

50〜80点はストレス耐性が高い人、20〜40点はストレス耐性が低い人、40〜50点の方とは平均的な人と定義されています。

面接の場では、「ストレス耐性度チェック(STCL)」の質問をおりまぜて聞いたり、そのままアンケートとして記入してもらったりするのがおすすめです。

(参考)J-STAGE心身医学「The Reliability of the StressToleranceCheckLis」

(引用)ライフデザイン研究所「ストレス耐性度チェック(STCL)」

▼「ストレスチェック」についてさらに詳しく

ストレスチェックとは?実施しない場合のデメリットや注意点を解説

ストレス耐性の高め方(個人でできること)

実際にストレス耐性を高め、ストレッサーに対して強くなる方法について、カウンセリング理論を参考に、ネガティブ思考から脱却して、建設的な考え方ができる方法について確認してみましょう。

ABCDE理論

ABCDE理論は「論理療法」の1つと言われていて、1955年にアルバート・エリスが提唱したカウンセリング理論です。

要約すると、「出来事(Activating event)」「信念(Belief)」「結果(Consequence)」からなる認知に焦点を当て、「すべての出来事は、捉える人や環境によって受け取り方が変わる」という考えです。

ABCDE理論

A(出来事 Activating Event)

客観的な外部の出来事、生活環境、人間関係

B (信念 Belief)

客観的な外部の事象をどのように受け止めるのか、どのように意味づけして解釈するのかの信念、認知、考え方

C (結果 Consequence)

信念や解釈を経て起こった結果(気分、感情、感覚、行動)

D (Dispute)

非合理的な信念(イラショナル・ビリーフ)に対する反論、反駁、論理的否定

E (Effective New Belief,Effective New Philosophy)

効果的な新しい信念体系や人生哲学

(参考)Weblio辞書:「ABCDE理論」

例えば、同じ場所で同じ経験「Aの出来事」をした人が2人いるとします。

このAという出来事に対して、個人の考え方や思い込みによって、2人はそれぞれ違った受け取り方や感じ方をします。これが「Bの信念・思い込み」です。

2人それぞれが持つ違ったB(信念・思い込み)が、違った「C(結果・感情)」を生み、異なる感情や行動に反映されます。

つまり、Bの考え方を合理的に捉えることで、Cの結果をポジティブなものにできるという考え方です。

例えば、誰かに嫌われたとします。

「全員から好かれなくてはならない。」と思う人は落ち込み、「別に全員に好かれる必要はない。嫌う人がいても大丈夫。」と思う人は落ち込まない、という結果になるということです。

「〜ねばならない」という思い込みを排除し、できるだけ建設的な考え方を取り入れることで、自らネガティブな方向へ進む状況を減らす対応方法です。

ストレス耐性の高め方(企業側でできること)

企業側で取り組める、従業員のストレス耐性を高める方法を確認してみましょう。

従業員のストレス耐性を高める方法

ワークライフバランスの推進

テレワークの導入

ストレス耐性向上のための研修の実施

ワークライフバランスの推進

サービス残業などに代表される、従業員へ負担を無理強いする雇用形態では、結局は生産性が落ち、離職率が上がるなど負の連鎖になってしまいます。

従業員が健康的に、生産性を最大限に発揮できる方法のひとつとして、ワークライフバランスの推進があげられます。

プライベートが充実し、休養がしっかりとれていることで、自然にストレス耐性の向上が見込まれます。

近年のテレワークやオンライン会議の積極的な導入で、家族と夕食をとってから会議に参加するなど、工夫ができるようになっています。

▼「ワークライフバランス」についてさらに詳しく

ワークライフバランスを推進するためには?具体的な取り組みまで解説

テレワークの導入

ワークライフバランスの推進施策の一環として、多くの企業で積極的な導入が進んだテレワーク(リモートワーク)や在宅勤務なども、ストレス耐性の向上対策としてあげられます。

通勤のストレスや、時間のロス軽減、育児や介護と仕事に対応したフレキシブルな勤務が実現でき、ワークライフバランスの推進を通じてストレス耐性の向上が見込まれます。

ストレス耐性向上のための研修の実施

ストレス耐性は、個人のもともとの性格も寄与しますが、経験値の向上や考え方でも変える事ができます。

会社としてストレス耐性を上げるための研修を行うことは、離職防止にもつながりおすすめです。

▼「離職防止」についてさらに詳しく

離職防止に効果的な施策9つ!離職の原因とその影響も解説

ストレス耐性テストで従業員の離職を防ぐ

ストレスを理由とした離職は企業として、対策を講じたい課題の1つではないでしょうか。

実際に行ったストレス耐性のテスト結果など、従業員のメンタルチェックを行うことで、組織と従業員ひとりひとりの状態を把握することで、従業員のストレスやメンタル面の不安を解消することができます。

また、離職の兆候を事前につかめ、突然の退職を防ぐことが可能になります。

従業員のコンディションを「HRBrain 組織診断サーベイ」で把握

「HRBrain 組織診断サーベイ」では、独自の設問設計によって、組織全体の状態の可視化はもちろん、従業員ひとりひとりにフォーカスした分析が可能です。

改善アクションに直結した設問項目で、従業員のエンゲージメントの向上を実現します。

従業員のメンタル状況を「HRBrain パルスサーベイ wellday」で把握

「HRBrain パルスサーベイ wellday」では、従業員と組織のコンディションを見える化し、コンディションの把握から、解決策の実行・改善までをサポートします。

HRBrain パルスサーベイ welldayの特徴

従業員と組織の状態を効率的に視覚化

対話型サーベイは設問を最適化し、従業員の回答負担を軽減、さらにアラートレベルの高い従業員を的確に察知することが可能です。

課題設定から解決策の提示までシステムがトータルサポート

サーベイの回答結果をもとに、システムが自動で課題を特定し、見えづらかった問題を可視化、推奨アクションもシステムが自動提供し、個人最適の課題改善を支援します。

収集した情報の一元管理とモニタリング基盤の構築

収集した情報は一元管理され、課題の特定から解決までをサポート、蓄積したデータを活用することで「エンゲージメント」の維持と向上を行います。