自己効力感とは?高めるための4つの方法と自己肯定感との違いを簡単に解説

人材データの一元管理を実現し、あらゆる人事施策の実行をサポート

- 自己効力感とは

- 自己効力感は行動の「原動力」

- 自己効力感と自己肯定感の違い

- 自己効力感の要因

- 自己効力感のチェック方法

- 自己効力感を高めることで得られるメリット

- 自己効力感が低い場合

- 自己効力感を高める4つの方法

- 自己効力感は不安定

- 従業員の自己効力感を高めるためにすべきこと

- 自己効力感は人材育成にも影響する

- 自己効力感はを高めることは企業にとっても重要な施策の1つ

自己効力感とは、「自分ならできる」「きっとうまくいく」という感情です。

従業員の自己効力感を高めることは、「能力開発」「人材育成」「生産性向上」に大きな効果をもたらします。

このように、従業員の自己効力感を高めることは、企業にとっても注目すべき施策の1つといえます。

この記事では、自己効力感について、自己効力感と自己肯定感の違い、自己肯定感を高めることで得られるメリット、自己肯定感を高める4つの方法、自己肯定感が低い場合に起こること、従業員の自己効力感を高めるために組織ができる対策について、解説します。

従業員データや状態を一元管理

自己効力感とは

自己効力感とは、カナダの心理学者アルバート・バンデューラが提唱した概念です。

英語では「self-efficacy(セルフエフィカシー)」といい、「自己可能感」とも訳し、「自分の能力を信じる気持ち」を意味します。

簡単にいうと、「自分ならできる」「きっとうまくいく」と思える感情のことで、「自分ならできる」「きっとうまくいく」と思う気持ちが強い程、「自己効力感が高い」状態だといえます。

自己効力感は行動の「原動力」

人間は何か行動を起こす際にエネルギーを必要とします。

大抵の行動は「リスク」を伴うため、誰しも行動を起こす際に、ある程度は「もし、失敗したらどうしよう」という不安がよぎります。

自己効力感は、この不安な感情がよぎった際に、不安を超えて「大丈夫だ」「できるはずだ」と考え、行動につなげることができる原動力になります。

つまり、自己効力感は行動するための「燃料」にあたるといえます。

燃料がなければ行動できなかったり、行動できてもすぐに諦めてしまったりする恐れがあります。

このように、自己効力感は人事やビジネスにおいて、極めて重要な概念の1つです。

自己効力感と自己肯定感の違い

自己効力感と自己肯定感は良く似た言葉ですが、異なる意味を持ちます。

自己肯定感とは、「自分の価値や存在を肯定できる気持ち」のことです。

具体的には、「自分は価値ある存在である」「周囲によい影響を与えることができる存在である」と考えることができる感情です。

能力、容姿、財産などの条件に関わらず、「無条件に自分の存在価値を認めることができる状態」を「自己肯定感が高い」状態といいます。

それに対して自己効力感は、自分の行動に対して「自分ならできる」「きっとうまく行く」と信じることで、根拠として「自分にはそれだけの能力がある」と信じている状態で、この点が、自己肯定感との大きな違いです。

自己肯定感と自己効力感は、どちらも重要な概念ですが、分かりやすく言い換えると、自己肯定感は「生きる」ことに直結し、自己効力感は「行動する」「学習する」「成長する」ことに直結していると表現することもできます。

特に人事的な領域では、自己効力感についてクローズアップされることが多いです。

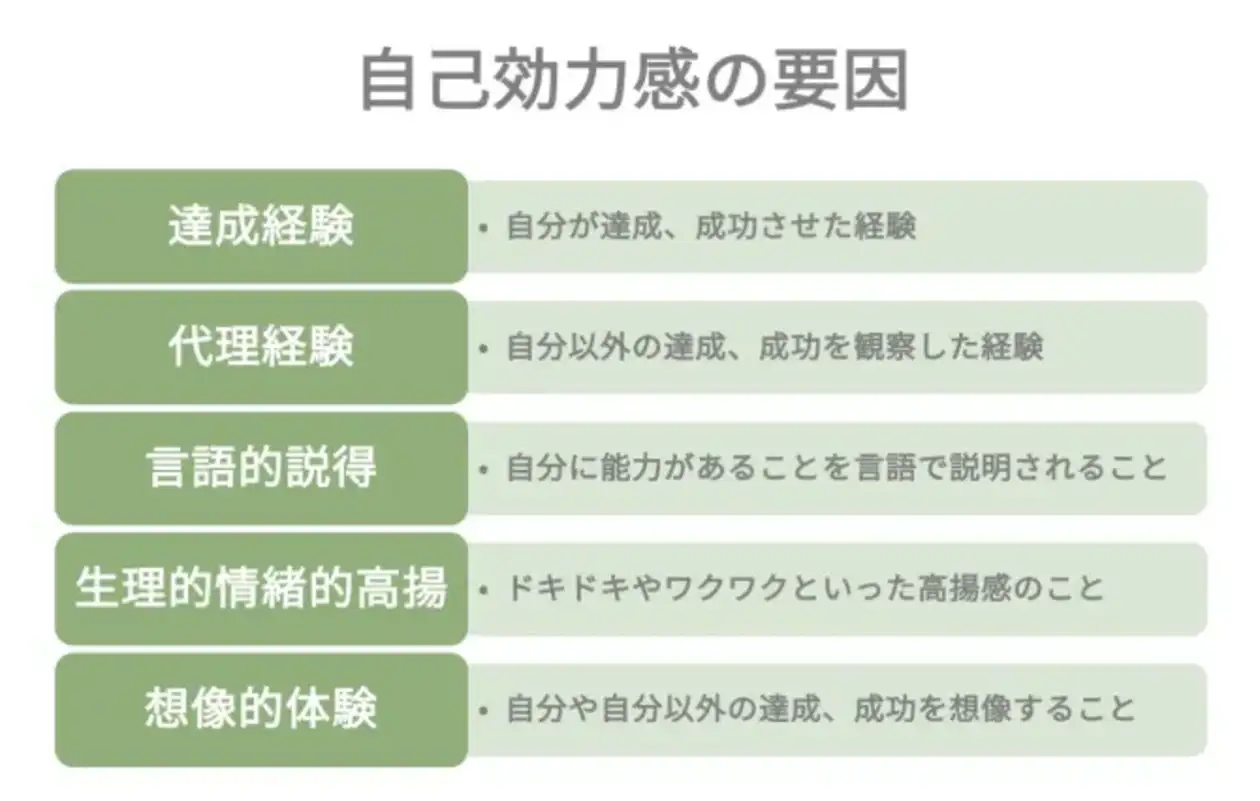

自己効力感の要因

自己効力感が何によって決定されるのか、自己効力感が決まるメカニズムについて確認してみましょう。

自己効力感の要因

達成経験:自分が達成、成功させた経験

代理経験:自分以外の達成、成功を観察した経験

言語的説得:自分に能力があることを言語で説明されること

生理的情緒的高揚:ドキドキやワクワクといった高揚感のこと

想像的体験:自分や自分以外の達成、成功を想像すること

注意すべき点は、自己効力感の5つの要因は、常にプラスに振れたりマイナスに振れたりする、という点です。

自己効力感の5つの要因をプラス方向に導いていくことで、自己効力感を高めることができます。

自己効力感のチェック方法

自己効力感を測定するための尺度として、「一般性セルフ・エフィカシー尺度(General Self-Efficacy Scale)」があり、「GSES」と略されます。

「GSES」は、1986年に坂野雄二氏と東條光彦氏によって開発され、「行動の積極性」「失敗に対する不安」「能力の社会的位置づけ」という3つのカテゴリーに関して、全16種の質問に「はい」「いいえ」で回答し、自己効力感を測定するものです。

「GSES」では、自己効力感を「客観的な数値」に変換することができるため、個人から組織的管理まで、さまざまな場面で活用することができます。

ただし、運用にあたっては、個人情報保護をはじめ人事考課判定の観点からも、十分な守秘管理と公平性の確保が必要なため注意するようにしましょう。

自己効力感を高めることで得られるメリット

自己効力感を高めることで得られるメリットについて確認してみましょう。

自己効力感を高めることで得られるメリット

チャレンジ力:何事にも、積極的にチャレンジすることができるようになり、併せて意思決定力も向上する。

打たれ強さ:失敗してしまったときも、前向きに「次はどうすればうまくいくか」を考えることができる。

モチベーションアップ:自分の能力を向上させる目標を高く掲げることができ、モチベーションが上がる。

自己効力感を高めることは、「能力開発」や「生産性向上」など、長期的に大きな成果をもたらす根源となるものばかりであることがわかります。

▼「生産性」についてさらに詳しく

労働生産性とは?計算方式や上げる方法についてわかりやすく解説

自己効力感が低い場合

自己効力感が低い場合、どのようなことが起こるのかについて、具体的な例と合わせて確認してみましょう。

例えば、本来は高い能力と知識を持っている従業員がいるとします。

しかし、もし何らかの事情で、自己効力感の低い状態に陥ってしまっている場合「どうせやってもできない」という気持ちに支配されてしまい、積極的な行動を起こすことができなくなってしまいます。

行動が起こせないと、さらなる経験を積む機会にも恵まれず、せっかくの能力を活かすこともできなくなってしまいます。

最悪の場合、メンタルに不調があらわれたり、離職してしまったりと、非生産的な悪循環を生んでしまうこともあります。

これは、本人にとっても組織にとっても大変な損失です。

自己効力感を高めることは、いわば攻めにも守りにも重要な要素で、高い自己効力感を持つことや、維持することは従業員個人にとっても、企業にとっても大切なことになります。

▼「離職」についてさらに詳しく

離職の原因TOP3!特に気をつけたい若者・新卒の離職理由も詳しく解説

離職防止に効果的な施策9つ!離職の原因とその影響も解説

原因と対策を考える若手の離職を防ぐためには

自己効力感を高める4つの方法

自己効力感を高める4つの方法について確認してみましょう。

自己効力感を高める4つの方法

自分の成功体験を積み「できた」と感じること

他者の成功体験を見て「自分にもできそうだ」と思うこと

他者から自分に能力があることを説明され「できるはずだ」と思うこと

ドキドキやワクワクといった高揚感を得て「やってやるぞ」と思うこと

このような経験を積み重ねることで、自己効力感を高めることができます。

自己効力感は不安定

自己効力感を高めても、自己効力感は不安定なものです。

たとえば、人材教育は組織にとって最重要要素の1つです。

しかし、同じ教育を行ったとしても、従業員によって習熟度や、成果が出るまでの時間が異なります。

それは、従業員ひとりひとりの価値観や環境、体調などの不確定要素が極めて多く影響するからです。

そして、自己効力感も全く同じで、自己効力感が上がりやすい、下がりやすい、キープしやすい、乱高下するなど、一様ではありません。

このため、状況によっては、従業員個人で自己効力感を高めていくことが困難な場面も生じてきます。

つまり、すでに自己効力感がとても低い状態になってしまっている場合、他者の成功体験を見ても「自分にはとてもできない」などと感じてしまい、自らの力で自己効力感を高めることが難しくなってしまう場合があります。

従業員の自己効力感を高めるためにすべきこと

他者から「自分のことを理解してもらえた」と感じることができたら、嬉しく感じるでしょう。

チームや組織全体がこういった雰囲気づくりをすることができれば、自己効力感が低い従業員でも、自己効力感を高めていける余地があります。

従業員が「自分のことを理解してもらえた」という雰囲気づくりをするためには、上司の対応が重要になります。

部下は、上司が「自分の長所や頑張りを理解してくれている」ことを認識することで自己効力感が高まっていきます。

上司が部下の自己効力感を高めるために、まず絶対に短所に注目してはいけません。

本人の長所を認め、長所をもとに「どうすれば上手くいくか」という視点で対話をします。

その際は、結果ではなく「過程」を重視するようにしましょう。

そして、成功したら、上から目線で褒めるのではなく、一緒に喜びを共有しましょう。

このように対応することで、自己効力感が低くなってしまった従業員であっても、再び自己効力感を高めることができます。

そして、従業員の自己効力感が高くなったことを確認できたら、今度はもし短所を指摘したとしても、適切な伝え方さえすれば、本人が進んで短所を乗り越えようと努力することができるようになるでしょう。

自己効力感は人材育成にも影響する

自己効力感は、人材育成とも密接な関係があります。

人材育成の場面では、従業員に企業の経営目標の達成や、業績向上に貢献するような、スキルや技術の習得を促し、企業が求める人材へと成長するように育成をします。

つまり、目指すべき状態と現状とのギャップを埋めて行く必要があります。

また、ダイバーシティが叫ばれる昨今、世の中の変化のスピードは増すばかりです。

その中で、「自分ならできる」「きっとうまく行く」という気持ちを持ちながら、「行動する」「学習する」「成長する」という気持ちを維持することが大切です。

そのため、以前にも増して「いかに自己効力感をマネジメントするか」が重要になっています。

▼「人材育成」についてさらに詳しく

人材育成とは?何をやるの?基本的考え方と具体的な企画方法を解説

自己効力感はを高めることは企業にとっても重要な施策の1つ

自己効力感とは、「自分ならできる」「きっとうまくいく」という感情です。

従業員の自己効力感を高めることで、「従業員の意思決定力の向上」や「モチベーションアップ」などのメリットが得られます。

さらに、自己効力感を高めることは、「能力開発」や「人材育成」「生産性向上」に大きな効果をもたらします。

このように、従業員の自己効力感を高めることは、企業にとって注目すべき施策の1つといえます。

しかし、自己効力感は不安定なため、高めることや、高い状態を維持することが非常に難しいものです。

チームや組織全体で自己効力感を高めていける雰囲気づくりをしていくためには、上司が部下ひとりひとりの状態をしっかりと把握し、「長所や頑張りを理解している」ことが大切です。

「HRBrain タレントマネジメント」は従業員ひとりひとりのあらゆるデータを一元管理し、可視化します。

従業員のスキルマップや、これまでの実務経験、研修などの育成履歴や、異動経験、人事評価などの従業員データの管理と合わせて、1on1やフィードバックなどの面談履歴、OKRなどの目標設定と進捗管理などを一元管理します。

また、ハイパフォーマーの人材データを抽出し、成功事例を社内に共有することで、従業員の自己効力感を高めることも可能です。

HRBrain タレントマネジメントの特徴

検索性と実用性の高い「データベース構築」を実現

運用途中で項目の見直しが発生しても柔軟に対応できるので安心です。

柔軟な権限設定で最適な人材情報管理を

従業員、上司、管理者それぞれで項目単位の権限設定が可能なので、大切な情報を、最適な状態で管理できます。

人材データの見える化も柔軟で簡単に

データベースの自由度の高さや、データの見える化をより簡単に、ダッシュボードの作成も実務運用を想定しています。

▼「タレントマネジメント」についてさらに詳しく

【完全版】タレントマネジメントとは?基本・実践、導入方法まで解説

タレントマネジメントシステムの課題とは? 目的・導入の課題と成功事例まで

▼「タレントマネジメント」お役立ち資料まとめ

【人事担当者必見】タレントマネジメントに関するお役立ち資料まとめ