リーダーシップの種類とは?理論とスタイルについて簡単に解説

人材データの一元管理を実現し、あらゆる人事施策の実行をサポート

- リーダーシップとは?

- ドラッカーが定義する「リーダーシップ」

- リーダーシップを「仕事」とみること

- リーダーシップを「責任」とみること

- リーダーシップを「信頼」とみること

- 三隅二不二の「PM理論」

- リーダーシップとマネジメント

- リーダーシップとフォロワーシップ

- リーダーシップ理論

- 特性理論

- 行動理論

- 条件適合理論

- コンセプト理論

- リーダーシップの種類

- ビジョン型リーダーシップ

- コーチ型(コーチング型)リーダーシップ

- 関係重視型(仲良し型)リーダーシップ

- 民主型(調整型)リーダーシップ

- ペースセッター型(実力型)リーダーシップ

- 強制型リーダーシップ

- 新しいリーダーシップ

- サーバントリーダーシップ

- オーセンティックリーダーシップ

- アダプティブリーダーシップ

- リーダーシップの6つの「影響力の源泉」

- リーダーシップに必要なスキル

- ビジョンの明確化と伝達

- 情報収集と意思決定

- 俯瞰や客観視

- リーダー人材を育成するために

リーダーシップは先天的な能力ではなく後天的に身に付けることのできる能力です。

また、リーダーシップは組織やチームの目標達成に大きな効果を発揮する、大切な能力です。

この記事では、リーダーシップを身に付けるために必要な、リーダーシップ理論や、リーダーに必要なスキル、マネジメントとの違いについて解説します。

リーダー人材の抽出や育成管理をデータで見える化

リーダーシップとは?

リーダーシップとは、一般的には「指導力」や「統率力」と訳され、組織行動論の定義でのリーダーシップは「集団に目標達成を促すよう影響を与える能力」を意味します。

企業の中での影響力は、管理職や役員など職位をもとに、公式に発揮される場合が多くあります。

しかし、職位のない個人が集団の中で認められて、非公式に影響力を発揮する場合もあるでしょう。

つまりリーダーシップは、正式に生まれる場合もあれば、集団内から自然発生的に生まれることもあるのです。

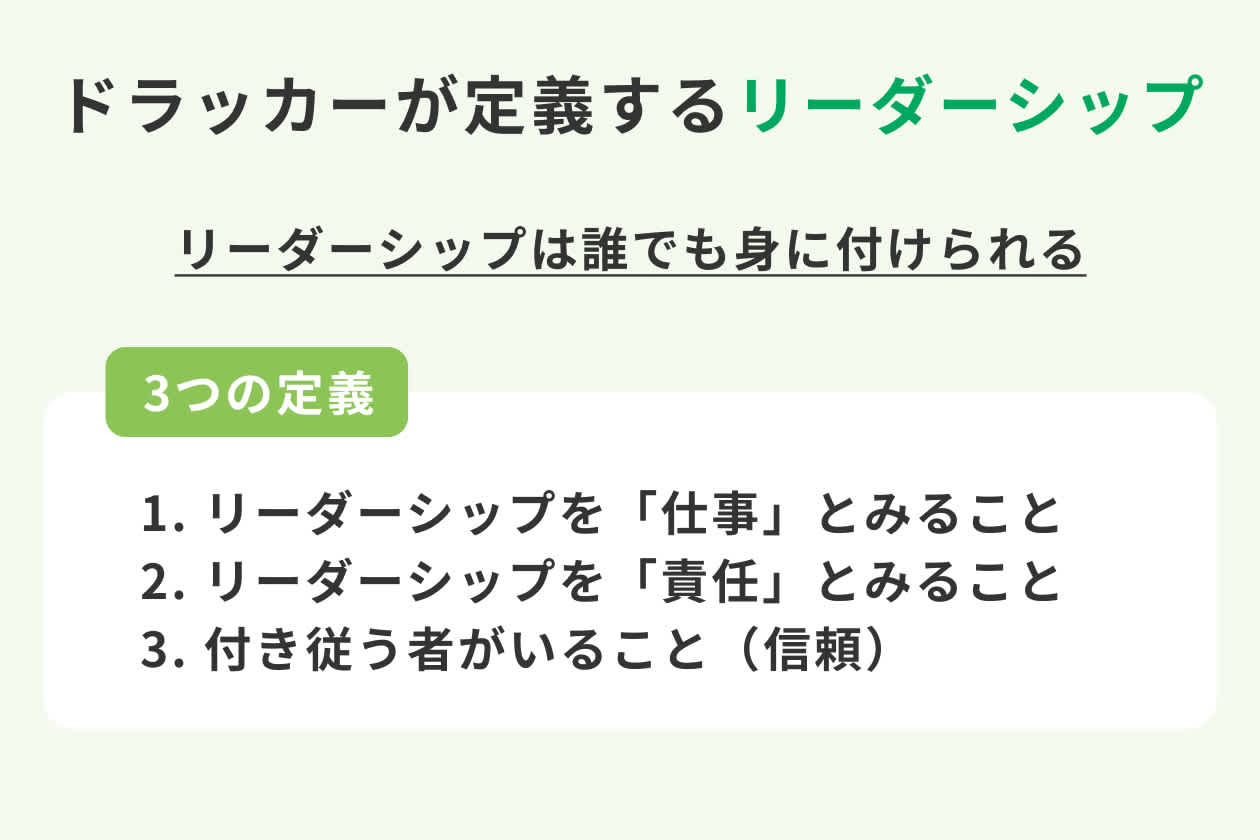

ドラッカーが定義する「リーダーシップ」

リーダーシップには、天性の才能やカリスマ性が必要なイメージが強いですが、経済学者のピーター・ドラッカーは、「リーダーシップを誰でも身に付けられる能力である」とし、著書においてリーダーであることとは「リーダーシップを『仕事』とみること」「リーダーシップを『責任』とみること」「リーダーシップを『信頼』とみること」の3つだと定義しています。

ドラッカーが定義するリーダーシップ

リーダーシップを「仕事」とみること

リーダーシップを「責任」とみること

リーダーシップを「信頼」とみること

リーダーシップを「仕事」とみること

ドラッカーは、リーダーシップとは「資質や才能ではなく仕事である」とし、「組織の方向性や、目標実現のために優先順位や基準を決め、それを維持する者こそリーダーだ」と定義しました。

リーダーシップを「責任」とみること

ドラッカーは、リーダーシップとは「地位や特権ではなく責任である」と定義しています。

組織的活動において、リーダーは失敗を人のせいにせず、メンバーの行動の責任もリーダーにあるのです。

リーダーシップを「信頼」とみること

ドラッカーは、リーダーシップとは「リーダーにつき従う者がいること」とし、好意や強制的に追従させることではなく「信頼できるからこそメンバーがついてくる人間がリーダーである」と定義しています。

▼「ドラッカー」についてさらに詳しく

マネジメントをドラッカーに学ぶ。マネジメントの基本と書籍紹介

三隅二不二の「PM理論」

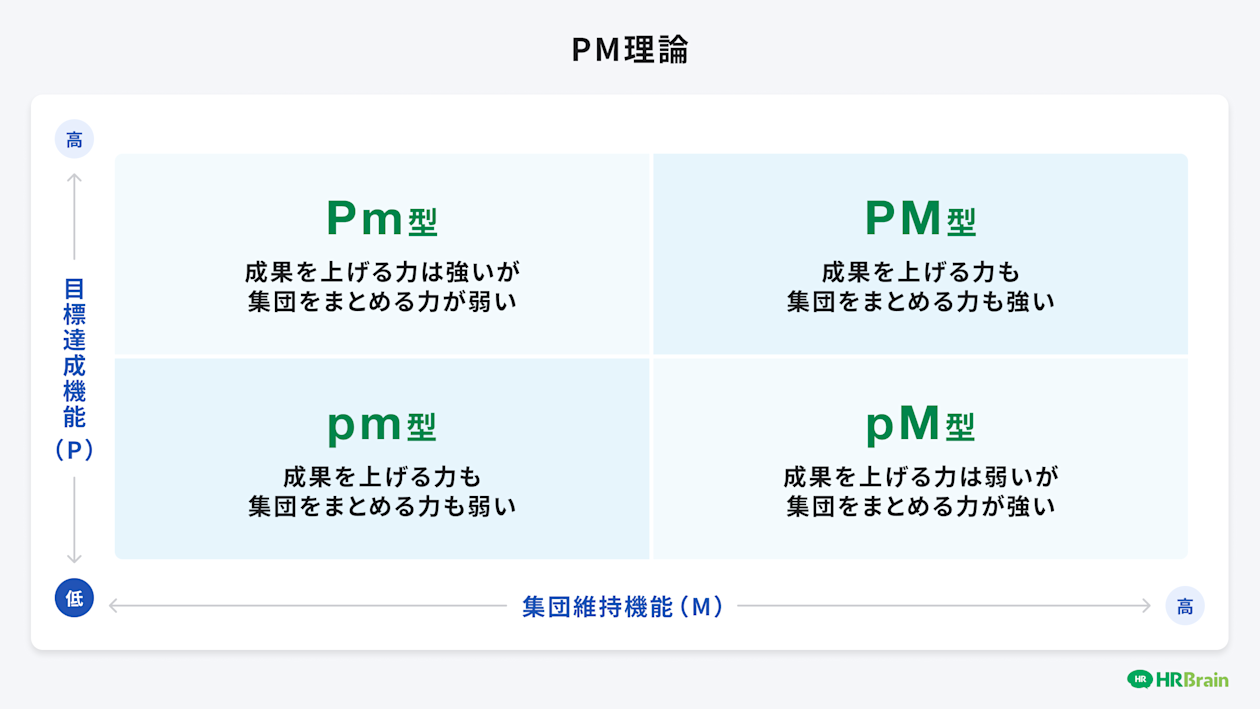

リーダーシップ研修等でよく使われるリーダーシップ理論の1つに、心理学者の三隅二不二(みすみ・じふじ)が提唱した「PM理論」があります。

PM理論ではリーダーシップは、「パフォーマンス(Performance function:課題関連行動)」と「メンテナンス(Maintenance function:対人関連行動)」からなると説明していて、「P」と「M」の組み合わせで、4つのリーダーシップがあると考えられます。

PM理論

Pm型:成果を上げる力は強いが、集団をまとめる力が弱い

PM型:成果を上げる力も、集団をまとめる力も強い

pm型:成果を上げる力も、集団をまとめる力も弱い

pM型:成果を上げる力は弱いが、集団をまとめる力が強い

例えば、Pが高くMが弱い「Pm」の場合は「目標達成力は高いが、チームを維持する人間関係などには関与しない」リーダーということになります。

このように、PM理論は、PとMの2つの要素からリーダーシップを説明した理論です。

リーダーシップとマネジメント

リーダーシップに類似する言葉に「マネジメント」があります。

マネジメントとは、目標達成のための手段を決め、管理する能力のことです。

経済学者のドラッカーは、マネジメントを「組織として成果を上げさせるための道具、機能、機関」と定義しています。

リーダーシップが「行動や影響力」であるのに対して、マネジメントは、現実的かつ短期的にものごとを成し遂げる「能力」のことを指します。

▼「マネジメント」についてさらに詳しく

マネジメントの仕事とは?求められるスキルや役立つ手法を紹介!

リーダーシップとフォロワーシップ

リーダーシップだけではなく、フォロワーシップも、強い組織を作り、ビジョンや目標を達成するためには欠かせないものです。

フォロワーとは、集団においてリーダーを補佐する立場のことを指します。

例えば、チームメンバーが「自律的かつ主体的にリーダーを支援する」「組織に貢献する」などの行動を「フォロワーシップ」と呼びます。

▼「フォロワーシップ」についてさらに詳しく

フォロワーシップとは?その意味やリーダーシップとの関係を解説!

リーダーシップ理論

リーダーシップについては古くから研究が行われ、さまざまな理論が生まれましたが、大きく分けて4つの理論があります。

リーダーシップ理論

特性理論

行動理論

条件適合理論

コンセプト理論

特性理論

「特性理論」は、最も古典的なリーダーシップ論で、リーダーシップとは、「先天的な能力(特性)である」と考え、リーダーたる者とそうでない者を区別するための理論です。

行動理論

「行動理論」は、リーダーの中でも、優秀なリーダーとそうでない者の行動を比較し、優秀なリーダーの行動の類型化を試みた理論です。

リーダーシップとは、「先天的な能力ではなく行動によって発揮されるものだ」と考え、リーダーを育てるための理論として使われました。

条件適合理論

「条件適合理論」は、優れたリーダーシップをもつリーダーは、類型化できるような特定の行動様式を持っているわけではなく「リーダーシップのスタイルを状況に応じて使い分けている」と考える理論です。

コンセプト理論

「コンセプト理論」は、「条件適合理論」をさらに発展させた理論で、「さまざまな環境でのリーダーシップのとり方」を研究した理論で、現在のリーダーシップ理論の主流です。

リーダーシップの種類

リーダーシップの種類について確認してみましょう。

リーダーシップにはいろいろな種類がありますが、心理学者のダニエル・ゴールマンはリーダーシップを次の6種類に分類しました。

それぞれのリーダーシップに、メリットとデメリットがあるので、特性を正しく理解することが必要です。

リーダーシップの6つの種類

ビジョン型リーダー

コーチ型(コーチング型)リーダー

関係重視型(仲良し型)リーダー

民主型(調整型)リーダー

ペースセッター型(実力型)リーダー

強制型リーダー

ビジョン型リーダーシップ

ビジョン型リーダーは、「ビジョンを示し、方向性をメンバーに示す」タイプのリーダーです。

「この人の語るビジョンに参加したい!」とメンバーに思わせる力を持っています。

いわゆるカリスマ性のあるリーダーですが、理想論を語りすぎてメンバーから不満が上がる場合もあります。

コーチ型(コーチング型)リーダーシップ

コーチ型(コーチング型)リーダーは、「メンバーの能力を引き出す」タイプのリーダーです。

コミュニケーション能力が高く、メンバーのやり方を尊重するため、部下を最大限成長させることができますが、短期的な目標達成には向いていないリーダーです。

関係重視型(仲良し型)リーダーシップ

関係重視型(仲良し型)リーダーは、「メンバー間の関係性や信頼関係を重視する」タイプのリーダーです。

友好的な関係を保つのが非常に得意で、ギスギスしているチームの雰囲気をやわらげ、信頼関係を修復することができます。

対立を避ける傾向があるので、改善が後回しになってしまうこともあるため、いい人になりすぎないことが重要です。

民主型(調整型)リーダーシップ

民主型(調整型)リーダーは、「各メンバーの意見を聞き入れ、組織活動に反映する」タイプのリーダーです。

自分の意見が反映されることで、メンバーはモチベーションが上がるため、知識や能力の高いメンバーであればあるほど有益な意見が出ますが、そうでないメンバーの場合は何も改善されない可能性もあります。

また、みんなの意見を聞いてしまうので、緊急性の高いトラブルに対応できない場合もあります。

ペースセッター型(実力型)リーダーシップ

ペースセッター型(実力型)リーダーは、リーダーが率先して難しい仕事をこなし、メンバーはそれを手本としてついていく、いわゆる「背中で語る」タイプのリーダーです。

自分と同じレベルをメンバーに求めがちなので、メンバーによってはモチベーションが下がる原因になってしまう場合もあります。

また、何でもリーダーが1人でやってしまう傾向があるので、メンバーに任せるようにすることも必要です。

強制型リーダーシップ

強制型リーダーは、「強制的に命令してメンバーを追従させる」タイプのリーダーです。

あまり推奨されないタイプのリーダーシップですが、例えば災害時など、緊急を要する際や、他のタイプのリーダーシップではうまく動かせないメンバーに対しては効果的な場合もあります。

常に強制型リーダーでいることはおすすめできませんが、必要に応じて使い分けることができれば効果的なリーダーシップでもあります。

新しいリーダーシップ

社会環境の変化や複雑化によって、新たに注目されている3つのリーダーシップについて確認してみましょう。

サーバントリーダーシップ

サーバントリーダーシップは、従来の強いパワーをもとにトップダウンで発揮されるリーダーシップとは違い、「リーダーが相手に奉仕することで人を導く」リーダーシップです。

指示や命令ではなく、信頼関係を重視し、メンバーの声に耳を傾けながら目標やビジョンを達成していきます。

▼「サーバントリーダーシップ」についてさらに詳しく

今注目のサーバントリーダーシップとは?従来型との違いや役割にも

オーセンティックリーダーシップ

オーセンティックリーダーシップは、近年の社会環境に合わせて新たに提唱されたリーダーシップで、「リーダーが自らの価値観や倫理観によって人を導く」リーダーシップです。

リーダーが自らの人生の使命や目的と向き合いながら、情熱的に周囲を導いていくことが特徴です。

▼「オーセンティックリーダーシップ」についてさらに詳しく

オーセンティックリーダーシップとは何か?他のリーダーシップ論との違いを詳しく紹介

アダプティブリーダーシップ

アダプティブリーダーシップは、適応型リーダーシップとも呼ばれ、「リーダーが答えのない課題に対して問題解決へと導く」リーダーシップです。

リーダーが自らが置かれた状況を客観的に理解し、多様なメンバーの知識やスキルを活用しながらリードしていきます。

状況を冷静に判断して、時にはその環境に相応しい人を自分の代わりのリーダーに選出します。

リーダーシップの6つの「影響力の源泉」

リーダーには、人を動かす力が必要です。

心理学者のジョン・R・P・フレンチとバートラム・レイヴンが「The Bases of Social Power」で提唱した、リーダーの持つ6つの「影響力の源泉」について確認してみましょう。

リーダーシップの影響力の源泉

制勢力(coercive power):組織における地位を利用し恐怖政治によって発揮される

報酬勢力(reward power):フォロワーに対して価値ある報酬を与えることで発揮される力(報酬には昇進や仕事のやりがいなどの非金銭的報酬も含まれる)

正当勢力(legitimate power):社長や役員などの組織の公式な地位をもとに発揮される力

専門勢力(expert power):コンサルタントやエンジニアなど、特定分野の専門的な知識や技術によって発揮される力

情報勢力(informational power):信頼できる情報をもとに発揮される力

準拠勢力(referent power):何かに迷った際に手本となるような個人の魅力によって発揮される力

(参考)ジョン・R・P・フレンチ、バートラム・レイヴン「The Bases of Social Power」

リーダーシップに必要なスキル

リーダーシップは先天的な能力ではなく、後天的にリーダーシップを身に付けることも可能です。

リーダーシップを身に付けるために必要なスキルについて確認してみましょう。

リーダーシップに必要なスキル

ビジョンの明確化と伝達

情報収集と意思決定

俯瞰や客観視

ビジョンの明確化と伝達

リーダーはビジョンを明確にし、メンバーに正しく伝達するべきです。

ビジョンを具体的な形に落とし込み、各部門やメンバーに周知徹底できて初めて、組織が一丸となって目標達成に邁進することができるのです。

大きなビジョンを部門、チーム、メンバーの行動へとブレイクダウンし、具体的な方向性を示しましょう。

その際に、各メンバーの抱えている想いを引き出し、その想いと組織のビジョンを結びつけて適切な役割を与えることができれば、メンバーのモチベーションも上がり、組織のパフォーマンスがさらにアップします。

情報収集と意思決定

リーダーはさまざまな情報を集め、的確な意思決定をする必要があります。

組織の内部だけではなく、組織を外から客観的に眺めることが大切です。

例えば、組織にとっての顧客を正しく定義し、顧客が何を求めているのか、自社の製品やサービスにどんな不満を抱えているかなどを把握します。

競合他社と比較して自社の強みは何か、逆に他社の方が優れているのはどの部分かを、徹底的に分析することも必要です。

組織の外を見ることで、内部の問題点や改善点が見つかるかもしれません。

俯瞰や客観視

リーダーにはものごとを俯瞰し、客観視できるスキルが必要です。

客観的な視点を持つと、思い込みのない公平な判断ができるようになります。

先入観を捨てることで、従来行っていた作業の無駄を発見し、新たな価値を創出することもできるでしょう。

ものごとを俯瞰して見ることは、組織やプロジェクト全体の流れを把握することにつながります。

局地的な視点ばかりでなく、大局的な視野を持つことがリーダーには必要です。

▼「リーダーの資質」についてさらに詳しく

リーダーシップとは?具体的7つの資質からリーダー研修まで解説

リーダー人材を育成するために

リーダーシップは先天的な能力ではなく、後天的に身に付けることのできる能力です。

リーダーシップ理論をしっかりと理解することで、適切な場面でリーダーシップを発揮することができます。

また、リーダーやリーダー候補の育成を行うことは、組織やチームの目標達成に大きな効果を発揮します。

「HRBrain タレントマネジメントシステム」では、従業員ひとりひとりの「教育状況」や「人材データベースでスキルの見える化」が可能です。

また、蓄積した人材データをもとに、優秀人材の特性の分析や、リーダー候補となるポテンシャル人材の抽出も可能です。

HRBrainタレントマネジメントの特徴

検索性と実用性の高い「データベース構築」を実現

運用途中で項目の見直しが発生しても柔軟に対応できるので安心です。

柔軟な権限設定で最適な人材情報管理を

従業員、上司、管理者それぞれで項目単位の権限設定が可能なので、大切な情報を、最適な状態で管理できます。

人材データの見える化も柔軟で簡単に

データベースの自由度の高さや、データの見える化をより簡単に、ダッシュボードの作成も実務運用を想定しています。

▼「タレントマネジメント」についてさらに詳しく

【完全版】タレントマネジメントとは?基本・実践、導入方法まで解説

タレントマネジメントシステムの課題とは? 目的・導入の課題と成功事例まで

▼「タレントマネジメント」お役立ち資料まとめ

【人事担当者必見】タレントマネジメントに関するお役立ち資料まとめ