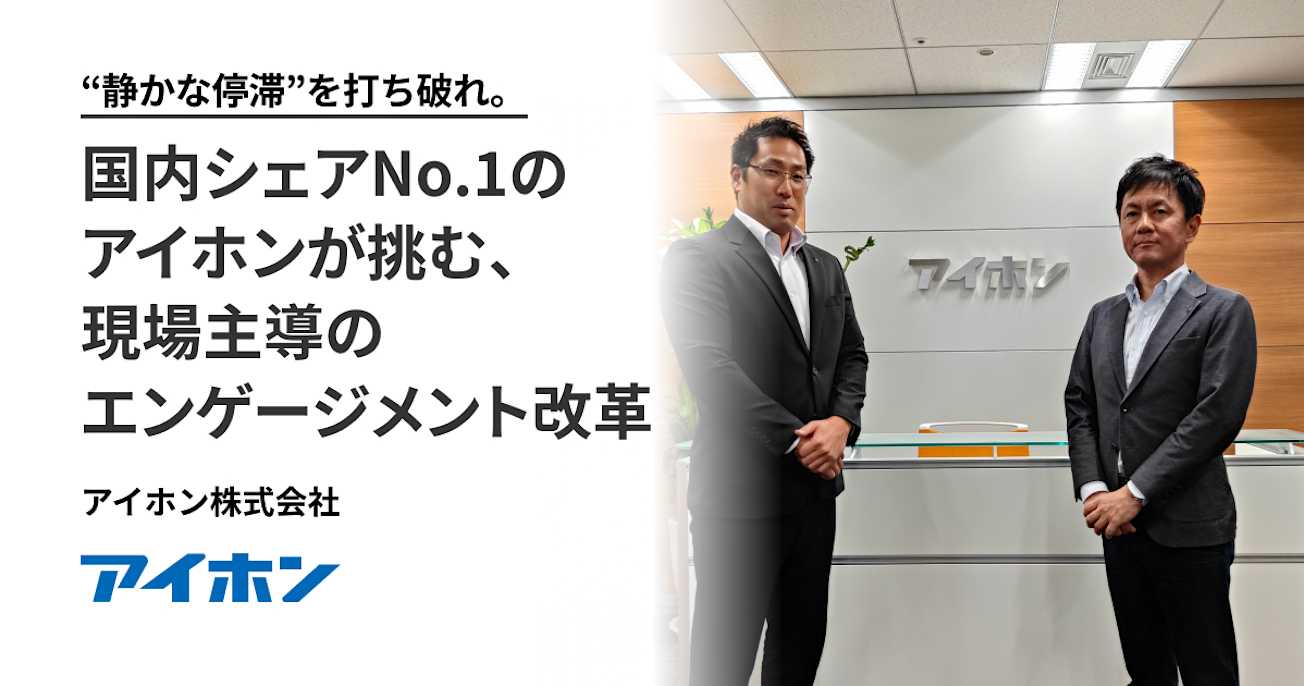

“静かな停滞”を打ち破れ。国内シェアNo.1のアイホンが挑む、現場主導のエンゲージメント改革

アイホン株式会社 人事部 部長

都築 健太郎 様

アイホン株式会社 人事部 人事課 課長

新里 匠 様

- 製造・メーカー

- 1001名~

- 従業員エンゲージメントを向上させたい

- 組織の課題把握・分析がしたい

- 人材データの分析・活用を行いたい

- 組織診断サーベイ

HRBrain導入開始:2022年11月01日

“静かな停滞”を打ち破れ。国内シェアNo.1のアイホンが挑む、現場主導のエンゲージメント改革

- 課題背景

- 部門間の連携不足で開発に遅れが生じ、会社成長の要である「開発力」の低下が経営課題に。

- 明確な組織課題が見えにくく、エンゲージメント向上のきっかけが掴めなかった。

- 今までの人事主導の施策では、組織の現状を客観的に把握し具体的な対策につなげることが困難だった。

- 打ち手

- 「人的資本経営検討委員会」を立ち上げ、役員を含め改善に取り組む体制を構築。

- データ分析の結果、課題は「働きやすさ」ではなく、キャリアなど「やりがい」にあると特定。

- サーベイ結果を基に、上司と部下がキャリアについて対話する機会を創出し、やりがいの向上を促進。

- 効果

- 管理職に「自分たちが組織を良くする」という当事者意識が芽生え、組織改善の強固な土壌ができた。

- 従業員のキャリアを考える意識が高まり、会社の成長に不可欠な「働きがい」の向上を実現した。

- スコア改善部署の事例共有を通じ、全社でエンゲージメント向上に取り組む、継続的な改善サイクルが回り始めた。

トップシェアの座に安住しない。新製品開発と海外展開を促進するための人的資本への注力

Q. 直近の経営状況や、経営課題をご教示ください。

新里様:

当社は、皆様のご家庭にもあるインターホンや、病院・介護施設のナースコールなどを手掛ける、インターホン・セキュリティシステムの専門メーカーです。国内ではありがたいことに、トップクラスのシェアとなっております。

直近の経営状況ですが、2025年3月期の連結決算では増収減益となりました。これは、新商品の開発案件が複数重なったことで研究開発費がかなり増加し、利益に影響が出たことが主な要因です。

都築様:

「開発案件が重なっている」という点を補足しますと、当社のインターホンは、皆様がイメージされるご家庭用だけでなく、病院や介護施設のナースコール、商業施設や公共施設向けの業務用インターホンなど、非常に多岐にわたります。市場が全く違うため、それぞれの市場で定期的に新規開発が必要なのですが、現在、複数の新規開発案件が同時に進行しており、開発リソースが逼迫している状況です。

また、今後の大きな成長のためには海外展開が不可欠だと考えており、現在、海外売上比率を全体の3割から5割まで引き上げることを目指しています。

しかし、海外では国や文化によって求められる商品が全く異なり、現地のニーズに合わせた開発や、当社が勝てる市場を新たに見つけていく必要があります。例えば、北米では公共施設や学校のセキュリティシステムが中心で、欧州では住宅向けが中心といった具合に、戦い方が全く異なります。

こうした「開発力の強化」や「海外展開」といった経営課題を推進する上で、私たちは「人的資本経営」、つまり人材戦略と経営戦略を融合させて取り組むことが不可欠だと考えています。

テクノロジーがどれだけ発展しても、人でしか成しえないこと、多様な感性を持った優秀な人材でなければできない仕事は必ず残ります。だからこそ私たちは、今一度「人の価値」に目を向け、やりがいを持った社員が主体的に挑戦できる環境を整えることが、最も重要な経営課題であると捉えています。

Q. 現状抱えていらっしゃる組織課題はどのようなものでしょうか。

都築様:

「開発力の強化」という点では、部門間の連携に課題があります。例えば、新しい商品を開発する際、現場からは様々なニーズが上がってきますが、商品化する商品企画部や技術本部では、コストや納期といった制約があります。それぞれの主張がぶつかり合い、会社として同じ方向を向くのが難しい場面が見受けられます。熱い思いはあっても、その方向性が少しずつずれてしまっている状況ですね。

新里様:

また、組織全体で言うと、実は当社の離職率は4%前後となっており、世間水準で見ればどちらかというと低い方であるため、明確な課題が見えにくいという状況でした。正社員1,000名規模の会社で、自己都合で退職する方は年間30人いるかいないかです。

周囲からは低いと言われますが、私たちからすると30人を超えたらとても大変、という感覚です。コロナ禍を経て働き方の価値観が変化する中で、本当に従業員がやりがいを持って働けているのか、という点に改めて向き合う必要性を感じていました。

給与面だけでなく、主体的な人材が活躍できる場を作ることが、今後の成長には不可欠だと考えています。

Q. 「変わるべき」課題が見えてきた中で、組織として「ここは変えない」という軸はありますか。

新里様:

間違いなく「経営理念」です。コロナ禍のような大きな外的要因の変化を経て、変えなければならない部分は柔軟に変えますが、アイホンとして変えてはいけない「軸」は、ぶらさずにしっかり持つことを大切にしています。

例えば、当社には毎朝の「朝礼」で経営理念を唱和する文化があります。時代遅れだという意見もありますが、理念を全従業員が実践していく上で、この時間は非常に重要だと考えています。コロナ禍では一時中断していましたが、感染リスクが落ち着いてからはすぐに復活しました。

フレックスタイム制度を導入し、朝の出社時間にバラつきは出ましたが、それでも朝礼は続けています。当社は経営理念の浸透度が高く、私たちの強みの大きな基盤となっています。

Q. 組織診断サーベイを導入する前に実施していた取り組みと、その課題点について教えてください。

新里様:

以前は、従業員満足度調査や働きがい調査といったものを、社外のサービスを使ったり、内製のアンケートで実施したりしていました。しかし、データの汎用性がなく、継続的な改善にはつながりませんでした。過去に何か実施していても、正直なところ従業員たちも今ではほとんど覚えていない、というのが実態でした。意見箱のような仕組みも設けましたが、斬新な取り組みには至らなかったです。

課題としては、エンゲージメント向上のための「きっかけ」が得られないことでした。調査をしても、その結果から何をすべきかが見えてこなかったんです。

スコア微減の苦い経験から学んだ、「現場主導」への大転換。

Q. 数あるサービスの中からなぜ「HRBrain 組織診断サーベイ EX Intelligence(以下、「EX Intelligence」)」を選ばれたのでしょうか。

都築様:

当社ではまずタレントマネジメントシステムの導入を決定していました。評価制度を刷新するタイミングで、Excel管理から脱却するために様々なシステムを比較検討し、HRBrainに決めた経緯があります。

今では社内で「新評価制度=HRBrain」と認識されるほど、評価制度と強く結びついています。 その上で、タレントマネジメントを本当の意味で機能させるには、評価データだけでなく、従業員の意識といったソフト面の情報が不可欠だと考えていました。そこで、同じHRBrainのサービスであるEX Intelligenceを追加で導入すれば、より深い分析ができるだろうと期待したんです。「二つ合わせて、さらなる価値を見出した」という形ですね。

新里様:

当時、他のエンゲージメント調査は簡易的なものに見えた中で、EX Intelligenceが一番しっかりしていると感じたのも大きな理由の一つです。

Q. EX Intelligenceを導入してから、包括的にどのような取り組みをされたのか教えてください。

新里様:

導入1年目は、サーベイで明らかになった課題に対し、人事部主導で全社的な施策を打ちました。例えば、「各種制度」や「労働条件」といった項目のスコアを上げるため、フレックスタイム制度や時間単位有休などを導入しました。

その結果、該当項目のスコアはわずかに上がったのですが、エンゲージメントの全体スコアは、初回の64.9から64.6へと微減してしまいました。このことから、「 “働きやすさ” のような衛生要因を改善するだけでは、従業員は一時的に満足したとしても、結局はエンゲージメントという本質的な部分は上がらない」という、大きな学びを得ました。

そこで2年目からは、方針を大きく転換しました。「人事だけが頑張るのではなく、現場主導でやっていかなければいけない」と考え、各部署に自分たちのサーベイ結果を見てもらい、自力で改善が期待できる項目を一つ選んで、その改善に取り組んでもらう形にしたんです。

Q. 現場主導での改善を、どのように推進されたのですか?

新里様:

ただ現場に丸投げするのではなく、経営層を巻き込むことが重要だと考えました。まず、執行役員を中心に構成される「人的資本経営検討委員会」という会議体を立ち上げ、「職場主導でエンゲージメントを高めていく」という活動方針を、執行役員に主導いただきました。

都築様:

「また人事が何かやっている」で終わらせないためには、トップのコミットメントが不可欠です。役員たちと足並みを揃えて、全社の方針として発信したことで、現場の管理職も「これは本気でやらなければいけない」と認識してくれるようになりました。

新里様:

その本気度を示すため、各執行役員が部門長と面談し、「この部署ではこの項目を課題として挙げているが、部門長としてどう認識しているか」といった対話を行いました。執行役員、部門長、部署長が三位一体で活動する体制を整えた形です。

Q. サーベイ実施後、導入前に抱えていた組織課題の解決状況はいかがですか?

新里様:

現場主導の取り組みの結果、具体的な成果が見えてきました。もともと当社のエンゲージメントスコアで特に課題が大きかった項目は「企業理念」「目標設定」「キャリア」の3つでしたが、この活動を通じて「キャリア」の項目が大きく改善されました。

これは、多くの部署がターゲット項目として「キャリア」を挙げ、上長が部下との面談でキャリアについて相談に乗ったり、方向性を示したりといった対話に取り組んだ結果だと考えています。

都築様:

当社は、目の前のミッションに真面目に取り組む社員が多い一方で、キャリアへの意識が弱かった点は否めません。そこにサーベイと研修(キャリアビジョン研修など)が加わったことで、従業員が自身のキャリアを考えるきっかけが生まれ、上長もそれに応える、という良い循環が生まれ始めたのだと思います。

「キャリアを語る」文化の醸成へ。現場の成功体験を全社の推進力に変える、次の一手。

Q. 今後の展望として、組織診断サーベイを活用してどのようなことを実現していきたいとお考えですか。

新里様:

昨年度は現場主導のボトムアップで、まずは管理職層にエンゲージメント向上の意識を根付かせることができました。言わば「EXサーベイとは何か?」というところから試行錯誤した1年でした。その土壌ができた今、次のステージとして、今年度はもう一度トップダウンのアプローチを強化したいと思います。各執行役員が担当部門の課題を掘り下げて改善を進めていきます。一度、現場での試行錯誤を経験したからこそ、今度はトップからの目標がより現場に浸透していくと考えています。

Q. 組織改善にお悩みの他社のご担当者様に、アドバイスがあればお伺いさせてください。

新里様:

私たちもまだまだ手探りですが、やってみて良かったのは、好事例を社内で展開することです。今回、スコアが大きく改善した4部署を表彰し、その取り組みを全社に共有しました。こうした横展開は、他の部署の参考になるだけでなく、表彰された部署の自己肯定感にもつながります。

都築様:

そして、何より重要なのは、人事だけでなく、職場の管理職、さらには経営層まで巻き込んで全社一丸となって取り組むことです。サーベイ活用によって経営トップと意思統一できたことが、組織改善の推進力の礎になったと実感しています。

※掲載内容は、取材当時の2025年6月時点のものです。