離職者数1/3に激減!データが証明した社員の“意外な本音”と、フジアルテの組織改革の舞台裏

フジアルテ株式会社 執行役員 兼 管理本部長

宮田 信治 様

フジアルテ株式会社 人事部人事チーム リーダー

向井 茉穂子 様

- 人材

- 1001名~

- 従業員エンゲージメントを向上させたい

- 組織の課題把握・分析がしたい

- 組織診断サーベイ

HRBrain導入開始:2024年07月01日

離職者数1/3に激減!データが証明した社員の“意外な本音”と、フジアルテの組織改革の舞台裏

- 課題背景

- 深刻な離職問題の発生: コロナ禍を機に、社員の働き方に対する価値観が変化し、総合職の離職が急増。一年で数十名が退職する状況であった。

- 勘に頼った課題認識: 従来のアンケートでは多角的な分析ができずに社員の「本音」が見えず、課題は「給与等の待遇面にある」という仮説で動いてしまっていた。

- 取り組む課題が不明瞭: 社員の定着支援が急務である一方、取り組むべき課題の優先順位が不明確な状態だった。

- 打ち手

- EXサーベイで「本音」を可視化: 従業員体験(EX)をデータで測定し、組織課題の根本原因を徹底的に分析。課題の優先順位を明確化する。

- データに基づく制度改革: 課題意識に対し、昇格ポイントの可視化や昇格スピードの向上といった具体的な制度改革を実行する。

- サーベイを組織改善につなげる仕組み構築: 経営陣へのフィードバック会、全社員へのスコア開示、良い取組み事例の横展開など、サーベイ結果を全社的な改善活動につなげる仕組みを構築する。

- 効果

- 離職者数が3分の1に激減: 一年で数十名だった離職者が翌年には3分の1まで減少し、リテンション(定着支援)という経営課題を解決できた。

- 経営の意思決定が劇的に加速: データが施策の「背中を押す」強力な根拠となり、経営の意思決定スピードが格段に向上した。

- データを基にした組織課題の会話: 定点観測の土台ができたことで、今後の組織課題(中間層の不足など)に対しても、データに基づいた議論と対策立案が可能になった。

フジアルテ株式会社の宮田様と向井様に、HRBrainの組織診断サーベイ「EX Intelligence」(以下、「EX Intelligence」)導入の経緯、具体的な取り組み、導入後の変化について伺いました。

コロナ禍で顕在化した離職問題。形骸化した調査では、本質が見えなかった。

Q. まずは、「フジアルテ」の事業内容と、直近の経営状況についてお聞かせください。

宮田様:

私たちは、製造業に特化したアウトソーシングや人材派遣を主軸とする総合人材サービス企業です。全国で1万人以上の社員や派遣スタッフが働いており、その多くが製造の請負現場や派遣先で活躍しています。特に近年は、市場の伸びが著しい半導体分野のエンジニアを育成し、その方々が活躍できる場の創出に力を入れています。

経営の方向性としては、3ヵ年の中期経営計画をベースとしながら、2030年を見据えた10ヵ年の長期ビジョン「VISION 2030」に取り組んでいる最中です。主軸は人材ビジネスですが、人材関連の多角的な経営を推進しています。また、2021年に施行された「同一労働同一賃金」への対応も、私たちにとって大きなテーマでした。社員と派遣スタッフの方々の手当や福利厚生をすべて見直し、法令遵守の徹底を図ってきました。

Q. EX Intelligenceを導入する前は、どのような組織課題を抱えていたのでしょうか。

宮田様:

サーベイの導入を検討する大きなきっかけとなったのはコロナ禍でした。在宅勤務などが広がる中で、社員の働き方に対する価値観が大きく変化し、特に総合職である基幹社員の退職が大幅に増加しました。コロナ禍で転職を控えていた方々が一斉に動き出した、いわゆる「転職ブーム」のような側面もあったかと思います。特に深刻だったのは、中間層クラスの退職が相次いだことです。

彼らに目をかけてもらい、指導を受けていた部下たちが混乱してしまい、マイナスの連鎖が起き始めてしまいました。この状況を受け、社員の定着支援、いわゆる「リテンション」が経営における最重要課題の一つとなりました。

採用市場に目を向けても、採用単価が非常に高騰しており、多額の採用費をかけても、採用した人材がすぐに辞めてしまっては、会社の成長にとって大きな損失となります。ですから、採用した方に長く活躍してもらうための「定着支援」は、経営的にも非常に重要なテーマでした 。

Q. 社員の定着という課題に対し、EX Intelligence導入以前はどのような取り組みをされていましたか。

宮田様:

もちろん、以前から何もしていなかったわけではありません。コロナ禍で希薄になったコミュニケーションを再び活性化させるために、対面での会議や懇親会、全社でのボウリング大会やクラブ活動などを再開しました。リモートでの懇親会やオフィスでのランチ補助なども行い、会社としての「つながりの場」を作る努力をしていました。 また、従業員調査自体も、以前に一度、アンケートツールを使って実施した経験はありましたが、その結果の分析や活用には限界がありました。

Q. 以前の調査では、どのような点が不十分だと感じていましたか。

宮田様:

やはり、様々な角度からの分析が難しいという点ですね。例えば、私たちは経営理念(フィロソフィ)の浸透を重視しているのですが、その浸透度合いと、上司との関係性や職場環境、満足度といった要素を掛け合わせて分析することができませんでした。 意見は色々と出てくるのですが、結局その表現が定性的になってしまい、「ある部署の所属長が『うちは出来ている』と言っていても、実態はうまくいっていない」といった状況を、客観的なデータで把握することができなかったんです。組織として本当に強いのか弱いのか、本質的な部分が見えてこないことが大きな課題でした。

サーベイが背中を押した制度改革。離職者数3分の1という劇的な成果へ。

Q. なぜ、数あるサービスの中からEX Intelligenceを選ばれたのでしょうか。

宮田様:

時代の流れとして、消費が「モノ」から「コト(体験)」へ移っているように、働く環境においても、社員がどのような経験をしているか、つまり「従業員体験(EX)」が非常に重要だと考えていました。EX Intelligenceは、その「従業員体験」を測定できるという点で、単なる満足度調査とは一線を画していると感じ、そこが一番の魅力でした。実は、以前からHRBrainさんのツールを使いたいと個人的には思っていて、導入の重要性を社内に理解してもらうために、一度テスト的にアンケートを実施したという経緯もあります。

Q. EX Intelligenceを選んだ決め手や、印象に残っていることはありますか。

向井様:

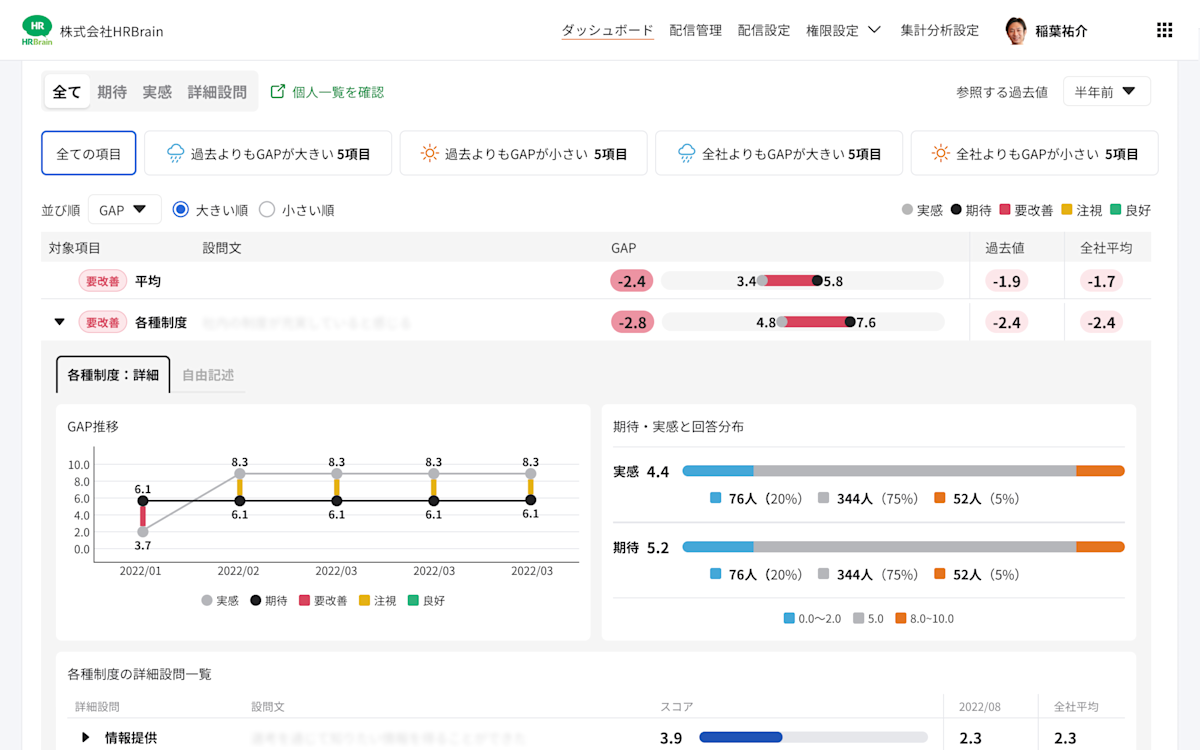

機能面では、非常に細かい分析ができる点も決め手の一つです。社員個人ごと、あるいは小さな組織単位までデータを取得・分析できるため、今後の定点観測を行っていく上での、しっかりとした土台が作れるのではと強く思いました。特に、新入社員が入社前に抱いていた期待と、入社後の実感との間にどのようなギャップがあるのかを具体的に測れる機能は、定着支援という我々の課題を解決する上で、非常に有効だと感じました。

Q. 導入してから、包括的にどのような取り組みをされたのか教えてください。

向井様:

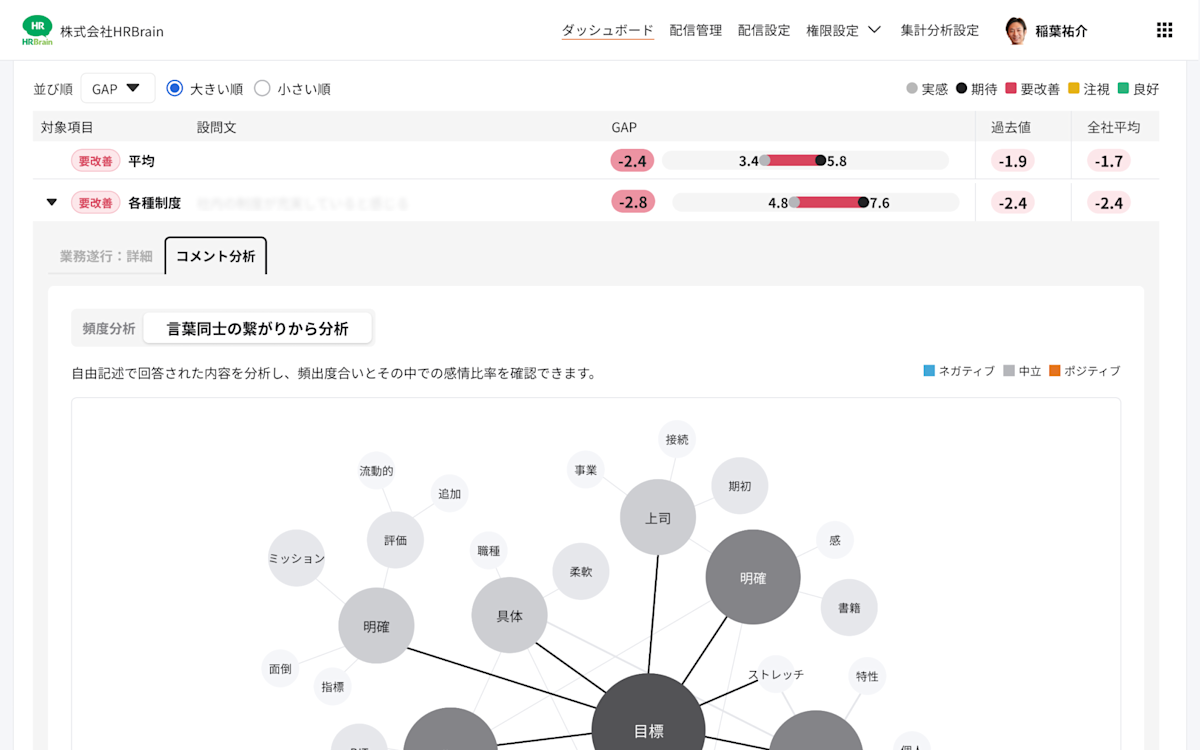

サーベイで「評価」への不満や期待が多かったという結果を受け、具体的な制度改革に着手しました。例えば、当社には目標管理でポイントを貯め、一定数に達すると昇格するという制度があるのですが、その昇格ポイントが本人には知らされていない、といった透明性の問題がありました 。そこで、昇格ポイントを可視化し、なぜその評価になったのかをきちんとフィードバックするように改めました 。また、「昇格スピードが遅い」という声に応え、スピードアップも図りました 。

こうした改革は、働きがいを持って上を目指したいと考えている社員の意欲に応えるものでした 。当社の社風として「勉強しなさい」という風土がある一方で、「勉強してもどうやったら上がれるのかが分からない」というジレンマがあったので、その部分の透明性を高めることができました。

もちろん、これらの制度改革は元々検討していた部分もあります。しかし、サーベイで社員の声として定量性が担保されたことで、経営陣との認識もスムーズにすり合わせることができるようになり、改革の「背中を押してくれた」と実感しています 。その結果、意思決定のスピード感も格段に上がりました。

Q. サーベイ実施後、導入前に抱えていた組織課題の解決状況はいかがですか。

宮田様:

やはり、社員の離職率が劇的に改善したことが一番大きな成果ですね。サーベイ導入前は、社員のうち、コロナ禍の影響もあり一年で数十名が退職していました。それが、これらの取組みを進めた結果、翌年には大幅に減少し、およそ3分の1になりました。採用コスト一人あたりに換算すると、非常に大きなインパクトです。そのすべてがサーベイのおかげだとは言い切れませんが、大きな成果だと捉えています。

向井様:

また、大きな発見もありました。私たちは当初、課題の中心は報酬などの待遇面(衛生要因)にあるのではないかと考えていました。しかし、サーベイのデータを詳しく分析すると、それ以上に「キャリア形成」や「自己成長」に対する課題感の方が大きいことが判明しました。こうした社員の本音がデータによって可視化されたことで、会社としても本当に取り組むべき課題に焦点を当てることができるようになりました。

定点観測で組織の成長を促す。全社員が主役となる、理想の組織像へ。

Q. 経営層からは、どのような反響がありましたか。

宮田様:

当社の代表も「アンケート結果には、きちんとアンサーしないといけない」と自ら推進されるタイプなので、トップのコミットメントが施策のスピード感につながっています。経営幹部の会議の場でも、サーベイの結果をもとにした議論が活発に行われるようになりました。

また、私たちはサーベイに回答してくれた社員への報告責任があると考え、全社員向けに全社のスコアを開示しています。これは、以前の満足度調査では行われていなかった取り組みですね。外部に対しても、人的資本経営の流れの中で開示できる情報は開示していこうという方針のもと、ウェブサイトで一部スコアを公開しています。 こうした取組みの結果、アンケートの自由記述欄にも、会社を良くしたいという建設的なコメントが多く寄せられるようになりました。

Q. 今後の展望として、EX Intelligenceを活用してどのようなことを実現していきたいとお考えですか。

宮田様:

しばらくは定点観測をしながら、毎年この結果を追いかけていきたいと考えています。私たちの理想は、ただ離職率が低いだけでなく、「みんなが成長できる組織」です。現状、社内の年齢構成を見ると中間層が不足しているという課題があります。下の層が成長して中間層になり、上の層はさらに新しい事業に取り組んでいく。そういった組織の良い「循環」を生み出していきたい。そのための現状把握と効果測定に、サーベイは不可欠です。

Q. 最後に、組織改善にお悩みの他社のご担当者様へ、アドバイスがあればお伺いしたいと思います。

宮田様:

私たちの経験からお伝えできることは、まず、EX Intelligenceの価値は、組織の状態を様々な角度から可視化できる点にあると思います。個人別、部門別、地域別、年齢別といった多様な切り口で分析ができるので、例えば「うまくいっているチーム」と「離職が多いチーム」のサーベイスコアを比較し、その違いがどこにあるのかを深掘りすることができます。

そして、サーベイを実施して見えてきたのは、会社を良くしたいという熱意を持った社員がたくさんいるという事実です。アンケートの自由記述欄には、普段は聞けないような建設的な本音を寄せてくれる社員が多数いました。 こうして組織の状況や社員の声がデータとして「見える化」されると、経営の意思決定スピードが格段に上がります。私たちも、経営幹部が毎週集まる会議でサーベイの情報を共有し、「自分の部門はどうなっているのか」という議論から、具体的な次のアクションをいち早く決めています。状況が見えるようになったからこそ、熱心な社員の存在にも気づくことができ、彼らの声に応えようという動きが生まれたんです。

もちろん、人事の課題解決は、そう簡単にはいきません。例えば、社員から要望の多い「副業」一つをとっても、私たちの事業形態を考えると、どこまで認めるべきか非常に線引きが難しいです。このように、すぐに制度化できない課題もたくさんありますが、そうした複雑な問題に対しても、まずは社員の声を聞き、現状を正確に把握することが第一歩だと考えています。そのためのツールとして、サーベイは非常に有効だと実感しています。

Q. ありがとうございます。本日のお話の中で、特にここは伝えたいというポイントがあれば教えてください。

宮田様:

やはり、定量的な成果として、離職率が3分の1にまで減ったという結果をしっかりお伝えしたいですね。サーベイを起点として、社員の声に耳を傾け、制度を見直し、対話を重ねてきたことが、具体的な成果につながったというストーリーは、多くの方の参考になるのではないかと思います。

フジアルテ株式会社:https://fujiarte.co.jp/

※掲載内容は、取材当時の2025年6月時点のものです。