“声のリアリティ”を取り戻す。双日テックイノベーションが挑む、対話起点の組織改革

双日テックイノベーション株式会社 人事部 副部長/エンゲージメント推進担当

児玉 圭吾 様

- IT・インターネット

- 301~1000名

- 従業員エンゲージメントを向上させたい

- 組織の課題把握・分析がしたい

- 組織診断サーベイ

HRBrain導入開始:2024年08月01日

“声のリアリティ”を取り戻す。双日テックイノベーションが挑む、対話起点の組織改革

- 課題背景

- 組織課題の把握がマネジメントの主観に大部分を依存しており、現場のリアルな声が経営に届いていなかった

- サーベイ実施により、若手の業務への魅力度低下や、組織方針と現場感覚のギャップなど、“見えにくいリスク”が顕在化

- 打ち手

- 「感覚からデータへ」「属人から全社へ」の方針転換のもと、HRBrainのEXサーベイを導入

- サーベイ結果を“評価”ではなく“対話の起点”と位置づけ、1on1や「健全な組織運営を考える日」、部門横断座談会などを展開

- 経営陣からの定期的なメッセージ発信や、キャリア支援、評価制度見直し、インナーコミュニケーション強化など、文化醸成にも注力

- 効果

- 社員が「自分の仕事が会社の成長とどうつながるか」を実感しやすくなり、エンゲージメントの好循環が生まれ始めた

- 感謝やフィードバックが自然に交わされるようになり、安心して挑戦できる心理的安全性が醸成されつつある

- 社員の「ありたい姿」と組織の「進みたい方向」を重ね合わせ、未来を共創していく土壌が整いつつある

組織改革の原点は「見えない社員の感情」。

Q. 双日テックイノベーションの事業内容を教えてください。

児玉様:

双日テックイノベーション株式会社(以下、「STech I」)は、双日グループのICT分野を担う中核企業として、ネットワークやITインフラの構築から、システム開発、運用・保守、監視に至るまで、ITに関わる幅広いサービスを一貫して提供しています。とりわけ、ハイブリッドクラウドやサイバーセキュリティ、アプリケーション開発、データ活用に基づくソリューションといった先進領域に注力しており、シリコンバレー拠点を通じたオープンイノベーションやグローバル展開にも積極的に取り組んでいます。こうした総合的なICT支援により、お客様のDX(デジタルトランスフォーメーション)を加速させ、ビジネス価値の最大化に貢献しています。

Q. 貴社は、なぜ従業員エンゲージメントの向上に取り組もうと考えられたのでしょうか?

児玉様:

かつては、各部門の管理職が現場の状況を把握し、定期的にレポートをまとめて経営に報告するという方法で、現場と経営との情報の橋渡しを行っていました。しかし、このやり方では、次第に「何かが見えていない」という感覚が拭えなくなってきたのです。あるとき、経営陣の一人が「現場の空気はどうなんだ?」と問いかけた際、返ってきたのは抽象的で曖昧な情報ばかりで、現場で働く社員の本音や不安、違和感といった“感情の輪郭”が掴めていないことに気づかされました。私たちが掲げる「ITで未来を切り拓く先駆者」というビジョンの実現には、社員一人ひとりが安心して挑戦し続けられる環境が不可欠です。そのためには、働きやすさと働きがいを両立させる土壌づくりが必要であり、まずは“社員の声”という一次情報に正しくアクセスし、それを組織全体で共有できる仕組みをつくることが出発点だと考えました。

Q.「HRBrain 組織診断サーベイ EX Intelligence(以下、「EXサーベイ」)」を導入しようと思った決め手や、期待を教えてください。

児玉様:

私たちは、「感覚からデータへ」「属人から全社へ」という方針転換を掲げ、これまでの組織課題の捉え方を根本から見直してきました。その中で、現場のリアルな声を可視化し、構造的に捉えるためには、信頼できるツールが必要だと考えていました。HRBrainのEXサーベイに出会ったとき、「期待と実感のギャップ」という本質的な視点から組織の状態を浮き彫りにできるシンプルさに魅力を感じました。設問設計や画面の使いやすさも現場目線で練られており、運用においても負担が少ない点が非常に優れていました。また、結果のフィードバックが早く、人事や経営がすぐに次のアクションを検討できるような粒度で情報が整理されている点も導入の後押しとなりました。何より、HRBrainの皆さんが単なるシステム提供者にとどまらず、企業文化の変革を共に伴走してくれるパートナーとして向き合ってくれたことが、私たちの背中を押してくれた大きな決め手でした。

データからの“気づき”を、次のアクションへ

Q. EXサーベイを導入してから、どのような取り組みをされたかを教えてください。

児玉様:

私たちは、EXサーベイを単なるスコアの計測ツールとして使うのではなく、「対話のきっかけ」として位置づけました。サーベイは四半期ごとに実施し、その結果を全社・本部・部門単位でフィードバックしながら、様々なアクションへとつなげています。具体的には、1on1の促進をはじめ、部門ごとに「健全な組織運営を考える日」を設けたり、部署を越えた座談会を開催したりと、対話の場を積極的に増やしてきました。さらに、経営陣からのメッセージを社内ポータルで定期的に発信し、会社としての考えやビジョンを言葉で届けることも重視しています。こうした「結果を起点とした対話」が、単発の取り組みで終わるのではなく、日常の中に自然と組み込まれ、組織文化として根づいていくよう工夫を重ねています。

Q. EXサーベイ実施後、見えてきたことを教えて下さい。

児玉様:

サーベイの結果からは、私たちが大切にしているエンゲージメントに関して、どこに強みがあり、どこに改善の余地があるのかが明確になってきました。たとえば「採用」や「オンボーディング」に関しては、スコアも高く、良好な体験が提供できていることを確認できました。一方で、課題として浮かび上がったのが、「期待」と「実感」のギャップです。たとえば、企業の目指す方向性に共感を抱いている社員は多くいるにもかかわらず、それが実際に現場で体現されているかどうかとなると、納得感を持てていないという声もありました。そこで、経営陣がAll Hands Meetingなどの場を通じて、ビジョンや戦略を自らの言葉で伝える取り組みを強化し、組織の期待と社員の実感をつなぎ直すことに注力しています。

また、サーベイを通じて、若手社員の「仕事の魅力」に対する実感が、年次を重ねるごとに低下する傾向も見えてきました。その背景には、「自分の仕事がどのように会社の成長に貢献しているのか」が見えにくいという課題があります。これを受けて、キャリアデザインワークショップを開催し、自分が将来どうありたいか、何を実現したいかといった視点を深める機会をつくることで、成長実感とやりがいを結びつけていく取り組みも進めています。

Q. EXサーベイ以外にも、児玉様が実施されている取り組みがあれば教えて下さい。

児玉様:

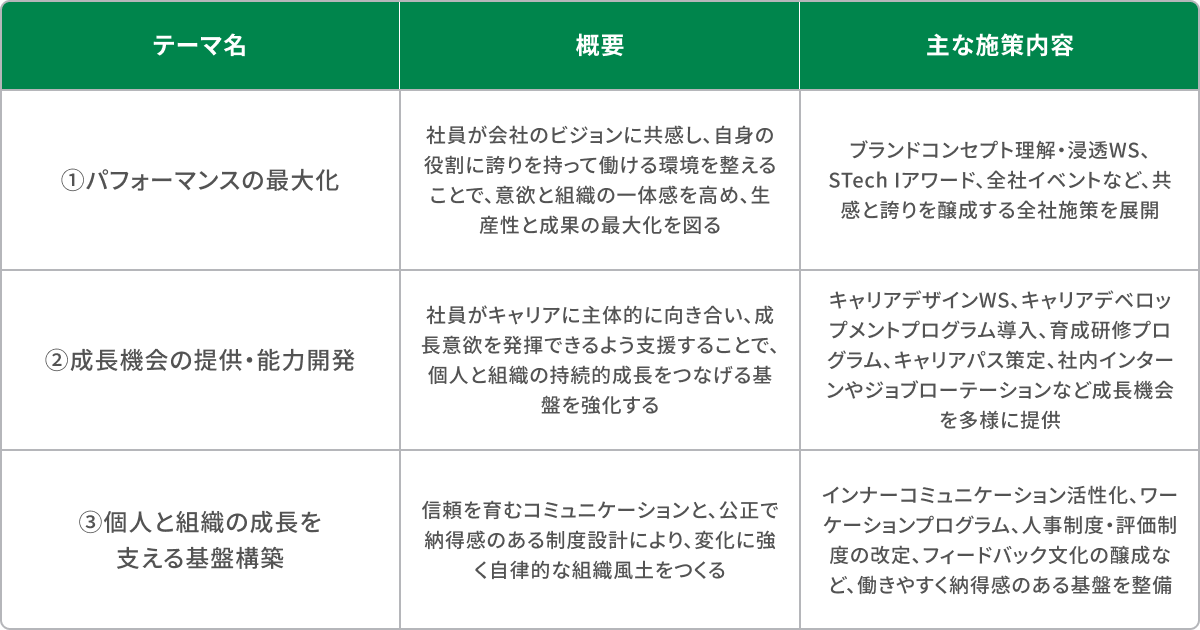

社員一人ひとりがやりがいを持って安心して働ける環境をつくることで、組織全体の成長と持続的な競争力の向上を実現することを目的に、以下のテーマで施策を企画、実施しています

個人の「ありたい姿」と、組織の「進みたい道」が重なる場所へ

Q. STech Iが考える“理想の組織像”を教えて下さい。

児玉様:

STech Iでは、「ITで未来を切り拓く先駆者」というビジョンのもと、社員一人ひとりが自分の強みを発揮し、安心して挑戦できる環境づくりを目指しています。その中核にあるのが、“ワクワクし、活躍できる”という組織のあり方です。私たちが大切にしている「ワクワク」とは、単なる高揚感ではなく、自分自身の価値観や志向を理解した上で、「自分は何のために働いているのか」「どんな未来を創りたいのか」といった個人の軸を持ち、それをSTech Iというフィールドで実現しようとする前向きな姿勢を意味しています。仕事が自己実現や社会への貢献と結びついていると実感できるとき、人は創造的に、主体的に動くことができます。

一方で「活躍できる」とは、自分の得意分野や経験がきちんと組織の中で生かされ、他者との協働の中で価値を生み出しているという感覚を持てている状態です。個人が独力で成果を出すだけではなく、チームの中で互いに信頼し合い、学び合いながら前進していくことが重要です。そのためには、「認め合い、高め合う文化」が欠かせません。

私たちは、一人ひとりの自律性とチームとしての協働性が両立するような文化を目指しています。社員が自分の意志で前に進みながら、仲間とともにより大きな価値を創り出す。そんな環境を、役職や年次に関係なく、全員が安心して声を上げられる風土の中で実現していきたいと考えています。多様な個が尊重され、組織の目指す方向と、個々人の「ありたい姿」が重なり合うことで、STech Iの理想とする未来はかたちづくられていくと考えます。

Q. 最後に、今後の展望を教えてください。

児玉様:

これからのSTech Iが目指すのは、「社員のやりがい」と「組織の成長」が交差しながら未来を共につくることです。その実現には、データと対話の両輪を生かした組織運営が不可欠だと考えています。EXサーベイは、単なる調査ツールではなく、「社員の声に耳を傾ける姿勢」を体現する第一歩であり、そこで得られたデータは、社員の可能性を引き出すヒントであると同時に、職場環境をアップデートするための材料でもあります。

今後はこのデータを、スキルマップの整備やキャリア支援、配置の最適化などにも活用し、社員の成長とエンゲージメントの向上を組織戦略と連動させていきます。また、評価やフィードバック、育成の場面においても、「認め合い、高め合う」視点を大切にしながら、社員一人ひとりが自律的に学び、行動できるような仕組みを整えていきます。

社員の「こうありたい」という意志と、組織の「こう進みたい」という戦略が重なり合ったとき、そこに生まれるエネルギーは、確実に未来を動かす力になります。私たちは今後も、社員の声を起点に、変化を受け入れ、成長を支え合う文化を深化させていきます。そして、誰もが自分らしく輝ける未来を、共に築いていきたいと考えています。

※掲載内容は、取材当時の2025年6月時点のものです。