チームビルディングとは?意味や目的と方法について解説

人材データの一元管理を実現し、あらゆる人事施策の実行をサポート

- チームビルディングとは

- チームビルディングの目的

- チームとグループの違い

- チームビルディングとチームワークの違い

- チームビルディングの進め方

- チームビルディングの対象

- チームビルディングの対象となる従業員

- チームビルディングが必要なシーン

- グループからチームへと変化するために必要なこと

- チームに必要な要素

- チームの成功のために必要なこと

- チームの人数

- 心理的安定性を高める

- チームビルディングに必要な5つの発展段階「タックマンモデル」

- チームビルディングの方法

- 日常に対話の機会を設ける

- 研修や合宿でチームビルディングゲームを行う

- 飲み会やランチ会などのイベントを開催する

- チームビルディングの事例

- 自己紹介でメンバーの理解を深める

- レゴを用いて対話をする

- チームビルディングの理解が深まる書籍

- チームビルディングの理解が深まる書籍「宇宙兄弟 今いる仲間でうまくいく チームの話」

- チームビルディングの理解が深まる書籍「チームのことだけ、考えた。」

- チームビルディングの理解が深まる書籍「THE TEAM 5つの法則」

- チームビルディングを通してパフォーマンス向上につながる改善を

- チームビルディングのための目標設定

チームビルディングとは、チームワークを高め、個々が優秀なパフォーマンスを発揮することができ、成果を上げられるような体制づくりをすることを指し、事業やプロジェクトを成功させるためには、必要不可欠なものです。

この記事では、チームビルディングとはどういう意味なのか、チームビルディングの目的、チームビルディングで大切なこと、チームビルディングのやり方と企業の取り組み事例について解説します。

チームビルディングのための「目標設定」方法

チームビルディングとは

チームビルディングとは、チームワークを高め、個々が優秀なパフォーマンスを発揮することができ、成果を上げられるような体制づくりをすることを指します。

チームが機能していなければ、新しい事業やプロジェクトの成功は見込めません。

そのため、チームビルディングは強いチームや組織づくりには欠かせない大切なものです。

チームビルディングの目的

チームビルディングの目的は、「個人の能力を超え、チームで目標達成を目指す」ことです。

例えば、サッカーや野球で同じくらいの能力を持つ選手を集め、AチームとBチームの2つのチームを作って、対戦させたとします。

Aチームは、お互いに対戦日が初対面のメンバーで構成されたチームで、Bチームは、結成してから何度も顔を合わせ、練習を積んだチームだとしたら、Bチームの方が勝つ確率が高いはずです。

Aチームは同じ能力を持った個人の寄せ集めに過ぎませんが、Bチームは練習による優れた連携が可能で、高いパフォーマンスを発揮でき、チームとしてしっかり構築されています。

これはスポーツに限らず、ビジネスにおいても同じことが言えます。

このように、チームとは、単に数を合わせたものではなく、ひとりひとりのメンバーが自分の役割を把握し、連携することで、人数以上の成果を出す集団のことを指します。

そして、人数以上の成果をあげる能力を持った集団を形成する手法が「チームビルディング」なのです。

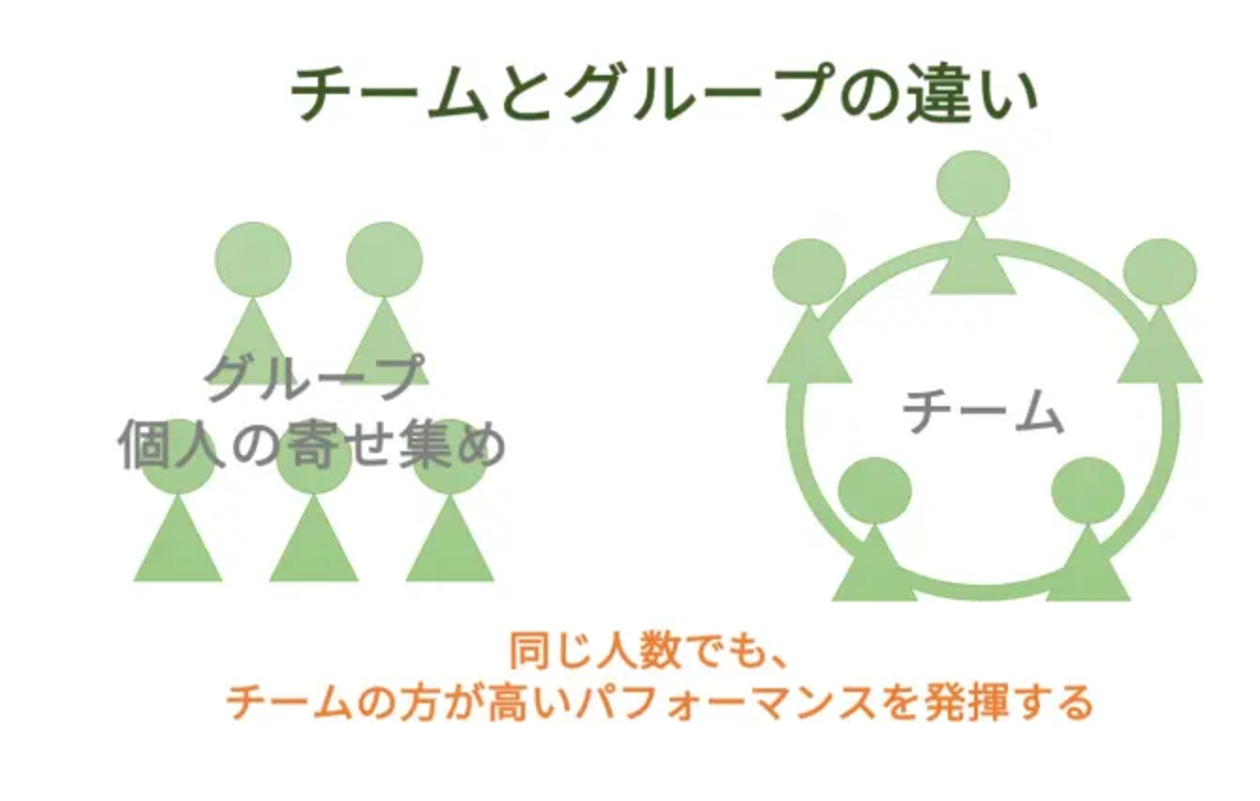

チームとグループの違い

グループが「共通の性質や属性を持った個人の集まり」を指すのに対して、チームは、ひとりひとりのメンバーが自分の役割を把握し「人数以上の成果を出す集団」を指します。

グループに比べチームは、「同じ人数でも、高いパフォーマンスを発揮する」ことができます。

またチームの場合、チームがしっかりと機能すれば、新しいアイディアも生まれやすく、作業効率が上がるだけではなく、それ以上のメリットが生まれます。

例えば、仕事に関するアイディアを出さなければいけないのに、1人ではなかなか思い付かないという際も、チームのメンバーとディスカッションをしたり、情報共有をすることで、新しいアイディアが生まれやすくなります。

チームビルディングとチームワークの違い

チームメンバーと連携を取り、目標達成に向かってより効率的に作業をするという意味では、チームビルディングとチームワークに大きな違いはありません。

では、どのような点に違いがあるのか確認してみましょう。

チームビルディングは、チームのビジョンなどの「将来性」を含む言葉ですが、チームワークは、チーム内の連携などの「コミュニケーション」にフォーカスした言葉です。

例えば、サッカーの試合に勝つために必要なのはチームワークですが、トーナメントで勝ち上がり、他のチームに負けない強豪チームを作る、というような、将来を見越したチーム作りはチームビルディングにあたります。

チームビルディングでは、個人の成長やスキルアップも大きな鍵を握っています。

チームビルディングの進め方

チームビルディングの進め方について、理想とされているプロセスについて確認してみましょう。

チームビルディングの進め方

- 企業としての目標や課題を明確にする

- 目標達成や課題のクリアのために「なぜチームが必要なのか」を検証する

- 仕事に対する考え方など「メンバー間の思考」を共有する

- 各自の役割や仕事の進め方を調整する

- 互いをサポートしながら実際に仕事を進める

- フィードバックをする

上記の6つのプロセスを1つのサイクルとして、チームの精度や作業効率を高めることで、より良いチームを作ることができます。

▼「目標設定」についてさらに詳しく

目標設定の方法とは?行うメリットや全体の流れ、留意点について解説

▼「フィードバック」についてさらに詳しく

フィードバックとは?意味や効果と適切な実施方法をわかりやすく解説

▼全ての従業員が同じ方向を向くための目標設定

「目標意識を高め飛躍的な成長を実現する『OKR』入門書」をダウンロード

チームビルディングの対象

チームビルディングは、全ての仕事に必要というわけではありません。

個人やグループで動いた方が効率的な場合もあります。

チームビルディングはどんな時に必要なのか確認してみましょう。

チームビルディングの対象となる従業員

チームビルディングの対象となる従業員は、新入社員や新しいプロジェクトチーム結成時のメンバーだけではなく、中堅社員や経営陣など、さまざまな層を対象とし、ビジネスパーソンに必要なスキルです。

その中でも、経営陣や管理職にとってチームビルディングは特に重要です。

会社の中枢に強いチームが存在すれば、組織全体がより効率的に動くことができ、より良い変化も生まれます。

また、経営陣や管理職にチームビルディング経験があれば、部下やチームにチームビルディングの必要が生じた際に、的確な方法の選択やアドバイスができるようにもなります。

チームビルディングが必要なシーン

チームビルディングは、組織やチーム内に変化を起こしたい時に行います。

例えば、新しいチームを結成した、新メンバーが加入した、新プロジェクトに挑戦するなど、良い方向への変化を求めるタイミングです。

ポジティブな変化を促すことは、ネガティブな要因を解消することでもあります。

また、チーム内の雰囲気が悪い、成果が出ていない、メンバーの成長が止まってしまっているという時にもチームビルディングは必要とされます。

チームビルディングは基本的に、単純作業や雑務には必要ありません。

何らかの変化が必要な時にチームビルディングを行うようにしましょう。

グループからチームへと変化するために必要なこと

グループとは、共通の性質や属性を持った集団を指します。

一方チームとは、同じ目的のために協力して行動する集団のことで、ひとりひとりが目的の達成に積極的に動き、チームにプラスの相乗効果をもたらす集団を指します。

組織として、グループからチームへと成長するために必要な要素について確認してみましょう。

チームに必要な要素

グループをチームへと変化させるために必要な3つの要素について確認してみましょう。

チームに必要な要素

チーム内の全員が目的を共有し、さらに同じ方向を向いていること

プロジェクトや業務の進め方と、誰がどんな役割を担っているのかが明確になっていること

目的を達成できるスキルを持った人材またはスキルを持つために育成する人材がそろっていること

この3つの要素がうまく機能し、メンバー同士の信頼関係が構築されることで、グループ派チームとなり、高いパフォーマンスを発揮できるようになります。

チームの成功のために必要なこと

チームが有効に機能し目的を達成するためには、どのようなことが大切か確認してみましょう。

チームの人数

Amazonの代表取締役であるジェフ・ベゾス氏は、「人数が多すぎることによる弊害を防ぐためには、『2枚のピザ理論』を元に人数を考えるべきだ」と言っています。

2枚のピザ理論とは、2枚のピザを食べる時、「何人が適切か」を考え、この人数こそがチーム形成に適切な人数だとする理論です。

チームの人数が多いと管理が難しくなり、徐々に統制がとれなくなって行きます。

逆に、チームの人数が少なすぎると、そもそもチームとして機能しません。

2枚のピザ理論において、適切な人数は5〜8人と言われています。

心理的安定性を高める

心理的安全性(psychological safety)とは、組織内で各メンバーが気兼ねなく過ごせる、自然体に振る舞える環境や雰囲気を指す心理学用語です。

2017年、Googleが行った労働に関する調査では、「心理的安全性はチームの成功に最も必要なものである」と発表されました。

心理的安全性を高めるためには、排除すべき4つの要素について確認してみましょう。

心理的安全性を高めるために排除すべき4つの要素

無知だと思われる不安

無能だと思われる不安

他の作業者の邪魔をしていると思われる不安

ネガティブだと思われる不安

この4つの不安をメンバーが感じている場合、自由な発言やコミュニケーションが阻害されてしまいます。

そして、メンバー同士の連携が少なくなり、画期的なアイデアも生まれにくくなり、ミスが生まれやすくなってしまいます。

この悪循環を避けるためには、心理的安全性を高め、メンバー同士が気軽に発言や交流ができる雰囲気づくりをすることが大切です。

(参考)Google re:Work 「『効果的なチームとは何か』を知る」

▼「心理的安全性」についてさらに詳しく

心理的安全性が高い組織を作るには?測定方法や対策をチェック

チームビルディングに必要な5つの発展段階「タックマンモデル」

タックマンモデルは、心理学者のブルース.W.タックマンが提唱した「チームビルディングに必要な5つの発展段階」のことです。

もともとこのモデルでは段階は4つの段階しかありませんでしたが、後年、段階が1つ加えられ、5つの段階となりました。

- 形成期(Forming:フォーミング):結成当初で、まだチームとしての機能や役割が共有されていない状態

- 混乱期(Storming:ストーミング):目標に対する意見の食い違いや人間関係で、対立が生まれている状態

- 統一期(Norming:ノーミング):チームの目的や役割が共有されて、統一感が生まれている状態

- 機能期(Performing:パフォーミング):結束力が生まれ、互いにサポートやフォローを行い、チームとしてもっとも機能している状態

- 散会期(Adjourning:アジャーニング):目的達成や時間的制約によって、チームが解散する時期

5つの段階のうち、2段階目の「混乱期」については、「必要ない」「なるべく防ぎたい」と考える人がほとんどでしょう。

しかし、チームビルディングにおいては必要な過程です。

また、5つもの段階があるため、チームとして機能するようになるまでは、それなりに時間がかかることを踏まえておきましょう。

チームビルディングの方法

チームビルディングを行うためには何をすれば良いのか、チームビルディングの方法について確認してみましょう。

チームビルディングの方法

日常に対話の機会を設ける

研修や合宿でゲームを行う

飲み会やランチ会などのイベントを開催する

日常に対話の機会を設ける

良いチームを作るためには、心理的安全性を高め、コミュニケーションを円滑に行うために、何気ない会話や些細なことも発言できる環境作りが大切です。

チームミーティングを積極的に設けたり、リーダーに雰囲気作りの指導をしたり、社内SNSなどを設置したりして、対話の機会を設けることが有効な施策だと言われています。

研修や合宿でチームビルディングゲームを行う

チームビルディングゲームは、チーム間のコミュニケーションの活性化や連携の強化につながります。

できれば事前準備がいらず、チームワークを必要とするゲームが理想的です。

また、キャンプやサバイバルゲーム、スポーツなどの体を動かすアクティブなゲームもおすすめです。

心身のリフレッシュもできてストレス解消にもなります。

チームビルディングゲームは、連携の強化や個々の役割の自覚、結束力を高めることに期待が持て、チームの一体感を高める効果があります。

さらに、経営シミュレーションやマネジメントゲームなどビジネスに関するゲームは、管理職クラスのチームビルディング研修として役立ちます。

独自のビジネスゲームを考案してコンサルティングを行っている会社もあるので、活用してみるのもよいでしょう。

▼「チームビルディング研修」についてさらに詳しく

チームビルディング研修の意味と目的とは?おすすめの研修内容や実施方法について解説

▼「チームビルディングゲーム」についてさらに詳しく

チームビルディングゲームでおすすめのゲーム8個を厳選!研修でチームワークを高める効果的な実施方法

飲み会やランチ会などのイベントを開催する

オフィス内では仕事モードが抜けきれず、個人的な発言やコミュニケーションに抵抗を感じてしまう場合もありますが、飲み会やランチ会であれば比較的リラックスした状態で参加でき、発言に対するハードルが下がります。

また、飲み会の場合は、アルコールが得意ではない人や、就業後に社内の人間とコミュニケーションを取りたくない人もいるため、よりカジュアルに社内交流ができるランチ会がおすすめです。

チームビルディングの事例

チームビルディングの企業事例として、株式会社メルカリの事例を確認してみましょう。

フリーマーケットというジャンルに着眼してシステムを構築したメルカリは、ここ数年で急成長した企業の1つです。

新しい会社だからこそ、メルカリは従業員のパフォーマンスを重視し、OKRをはじめとしたチームづくりに力を注いでいます。

▼「OKR」についてさらに詳しく

Googleやメルカリも導入する目標管理手法、OKRの基礎知識

自己紹介でメンバーの理解を深める

メンバーの顔合わせや新しいメンバーが入社した際に、まずは自己紹介をしますが、メルカリは、この自己紹介に特別に力を入れています。

自己紹介の所要時間は1人あたり30分で、他のメンバーからの質問や意見交換もこの時間に含まれます。

自己紹介で、お互いの考え方やバックグラウンドを理解し合うことで、相互理解が一気に深まる効果があります。

レゴを用いて対話をする

誰もが知っているおもちゃの「レゴ」を、メルカリではメンバーのコミュニケーション構築のために利用しています。

レゴで作った作品の解説や品評を挟み、メンバーの考え方や、自分自身では気付けなかったこだわりなど、新たな発見をするのが目的です。

また、ただ話すだけではなく、手を動かしながら会話することで、リラックスした雰囲気をつくり出すことができます。

▼チームビルディングのための目標設定「OKR」

「目標意識を高め飛躍的な成長を実現する『OKR』入門書」をダウンロード

チームビルディングの理解が深まる書籍

チームビルディングは、多くの心理学者や経営者の研究対象で、たくさんの書籍が出版されています。

チームビルディングの理解が深まる書籍について確認してみましょう。

チームビルディングの理解が深まる書籍「宇宙兄弟 今いる仲間でうまくいく チームの話」

宇宙飛行士の弟と宇宙飛行士を目指す兄の成長を描いた有名な漫画「宙兄弟」は、アニメ化や映画化もされているので、ご存知の方も多いはずです。

宇宙での作業は地球では考えられない環境で行われ、ほんのわずかな連携ミスやトラブル対処への遅れが、命の危険に直結するため、チームビルディングが非常に重要となってきます。

この本では、宇宙兄弟のエピソードを元に、チーム作成やチームワークの重要性について解説しています。

▼チームビルディングの理解が深まる書籍

「宇宙兄弟 今いる仲間でうまくいく チームの話」

チームビルディングの理解が深まる書籍「チームのことだけ、考えた。」

年間離職率が28%と高く、労働環境も最悪だったサイボウズ株式会社が、いかにして優良企業に変わって行ったのかについて解説しています。

チームビルディングを考える上での問題点や解決方法について詳しく書かれており、チームづくりで問題を抱えている経営者におすすめの1冊です。

▼チームビルディングの理解が深まる書籍

「チームのことだけ、考えた。」

チームビルディングの理解が深まる書籍「THE TEAM 5つの法則」

「チームに必要なのは優秀なリーダーではなく法則である」という考えに基づき、目標設定、人員選定、意思疎通、意思決定、共感創造の五つの要素から、チームに必要なルールについて解説しています。

チームづくりについて論理的考察と解説がされているので、組織改革に役立つ内容です。

▼チームビルディングの理解が深まる書籍

「THE TEAM 5つの法則」

チームビルディングを通してパフォーマンス向上につながる改善を

チームは単なるグループではなく、全員で目的を共有し、メンバー同士でフォローし合いながら、高いパフォーマンスを生み出す集団であることが求められます。

そのようなチームを作成するためには、チームビルディングが重要です。

チームビルディングの手法について学び、チームを育てることで、パフォーマンスは劇的に向上します。

チームビルディングのための目標設定

チームビルディングを成功させるためには、適切な目標設定をすることが大切です。

OKRなどの目標設定を導入し目指すべきゴールを明確にすることで、社内全体で「同じ方向を向く」ことができ、従業員ひとりひとりの「今すべきこと」が明確になります。

また、チームビルディングゲームの目的の一つである、社内のコミュニケーションの活性化にも役立ちます。

目標意識を高め飛躍的な成長を実現する「OKR」入門書【チェックリスト付き】

この資料でわかること

OKRとは

OKRを効果的に活用するためのポイント

OKR運用のチェックリスト

こんな時におすすめ

OKRがわからない

OKRの導入事例を知りたい

OKRチェックリストが欲しい

▼「OKR」についてさらに詳しく

Googleやメルカリも導入する目標管理手法、OKRの基礎知識

また、「HRBrain タレントマネジメント」では、チームビルディング研修をはじめとした従業員の研修データや、スキルマップ、これまでの実務経験、育成履歴、異動経験、人事評価などの従業員データの管理と合わせて、1on1やフィードバックなどの面談履歴、OKRなどの目標管理とマネジメント業務をクラウド上で一元的に管理できるため、人事業務の効率化が期待できます。

HRBrain タレントマネジメントの特徴

検索性と実用性の高い「データベース構築」を実現

運用途中で項目の見直しが発生しても柔軟に対応できるので安心です。

柔軟な権限設定で最適な人材情報管理を

従業員、上司、管理者それぞれで項目単位の権限設定が可能なので、大切な情報を、最適な状態で管理できます。

人材データの見える化も柔軟で簡単に

データベースの自由度の高さや、データの見える化をより簡単に、ダッシュボードの作成も実務運用を想定しています。

▼「タレントマネジメント」についてさらに詳しく

【完全版】タレントマネジメントとは?基本・実践、導入方法まで解説

タレントマネジメントシステムの課題とは? 目的・導入の課題と成功事例まで

▼「タレントマネジメント」お役立ち資料まとめ

【人事担当者必見】タレントマネジメントに関するお役立ち資料まとめ