心理的安全性とは?高い職場の作り方と取り組み事例をわかりやすく解説

人材データの一元管理を実現し、あらゆる人事施策の実行をサポート

- 心理的安全性とは

- 心理的安全性が注目されるようになった背景

- 心理的安全性が必要な理由

- 心理的安全性は「チームを成功に導く5つの鍵」の1つ

- 心理的安全性が高い場合に得られるメリット

- 心理的安全性が高い場合の企業や職場へのメリット

- 心理的安全性が高い場合の個人へのメリット

- 心理的安全性が低い場合に起こる弊害

- 4つの不安が発生する

- 組織の生産性を損なう

- 心理的安全性が高い組織と低い組織の特徴

- 心理的安全性の測定方法

- 心理的安全性を高める方法

- 自己肯定感を得られるようにする

- 4つの不安の原因を排除する

- 組織偏性を再チェックする

- ポジティブシンキングを意識する

- 評価方法を変える

- 心理的安全性を高めるマネジメント方法

- OKRを設定する

- 1on1ミーティングを実施する

- 組織サーベイを行う

- 心理的安全性について学ぶ方法

- 心理的安全性について学ぶ方法:セミナーやワークショップに参加する

- 心理的安全性について学ぶ方法:書籍を活用する

- 心理的安全性を高めるために

心理的安全性とは、仕事に関する発言をきっかけに人間関係を損なったり、必要以上にストレスがかかったりすることがない状態を指します。

心理的安全性を高めることは、従業員のエンゲージメントを高め、生産性の向上やパフォーマンスの向上、離職率を低下させ従業員の定着率を向上させる効果があります。

また、企業変革を進めるうえでも、心理的安全性は大切な要素の1つです。

そのため、心理的安全性を確保することは、企業にとって重要な施策と言えます。

この記事では、心理的安全性とは、心理的安全性の作り方、心理的安全性を高めることの重要性、心理的安全性の高い職場の特徴、心理的安全性が低い場合に起こる弊害、心理的安全性の計測方法などについて、わかりやすく解説します。

心理的安全性を高めるための「1on1ミーティング」のコツ

心理的安全性とは

心理的安全性とは、ハーバード大学で組織行動学について研究している、エイミー・エドモンソン氏が最初に提唱したとされる言葉「Psychological safety」の和訳です。

エイミー・エドモンソン氏は、「チーム内において、対人リスクを取るのに安全だという認識がメンバー間で共有されている状態が『心理的安全性』」と定義しました。

つまり、プロジェクトチームや部署において、仕事に関する発言をきっかけに人間関係を損なったり、必要以上にストレスがかかったりすることがない状態を「心理的安全性」が担保されている状態と言います。

(参考)Amy Edmondson「Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams」

心理的安全性が注目されるようになった背景

心理的安全性は、Googleの発表によって注目を集めました。

2012年、Googleは生産性の高いチームの共通点を探し出すために「プロジェクト・アリストテレス」と名付けた調査を開始しました。

4年に及ぶ調査の結果、「プロジェクト・アリストテレス」は「生産性を高めるためにもっとも必要な要素は心理的安全性である」という結論を導き出しました。

これをきっかけに、心理的安全性という言葉が、ビジネスの世界で急速に注目度を高めました。

(参考)Google re:Work「『効果的なチームとは何か』を知る」

▼「生産性」についてさらに詳しく

人事が知るべき”生産性”とは?計算式・上げる方法・失敗要因・役立つ制度とは

心理的安全性が必要な理由

Googleの発表で注目を集めた心理的安全性は、さまざまな企業がその重要性について調査を重ね、それらの調査結果でも「心理的安全性はビジネスにおいて重要である」と結論づけられました。

現代のビジネスは市場が多様化し変化がめまぐるしいため、企業変革力が課題となっています。

企業変革を起こすには「組織内で提案がしやすいこと」「共感があること」などが必要なため、心理的安全性は不可欠です。

このように、企業変革を持続的に生み出す土台作りにも、心理的安全性の高い組織であることは大切な要素となります。

▼「企業変革(ダイナミックケイパビリティ)」についてさらに詳しく

ダイナミックケイパビリティとは?重要性や向上するためのコツも解説

心理的安全性は「チームを成功に導く5つの鍵」の1つ

Googleはさらに2015年、アメリカの通信会社「Associated Press」との共同研究結果として「チームを成功に導く5つの鍵」を発表しました。

チームを成功に導く5つの鍵

- 心理的安全性(Psychological safety)

- 信頼性(Dependability)

- 構造と明瞭さ(Structure & clarity)

- 仕事の意味(Meaning of work)

- 仕事のインパクト(Impact of work)

心理的安全性を高めることは仕事の効率をあげる上では有効ですが、それだけでは、緊張感がなくなってしまうこともあります。

そのため、心理的安全性以外の4つの要素についてもあわせて高めていく必要があります。

(参考)Google re:Work「『効果的なチームとは何か』を知る」

心理的安全性が高い場合に得られるメリット

心理的安全性が高い場合どのようなメリットが得られるのか、「企業や職場」と「個人」のそれぞれで確認してみましょう。

心理的安全性が高い場合の企業や職場へのメリット

心理的安全性が高い場合の企業や職場へのメリットは、「生産性の向上と企業革新の活性化」です。

心理的安全性が高いことで、従業員が主体的に行動するようになり、お互いの意見交換も活発になり、新しいアイディアや改善案が生まれやすくなります。

職場の雰囲気が良くなり、やりがいも感じられるようになるため、離職率を下げる効果もあります。

発言しやすい環境のため、従業員それぞれの課題や職場全体の問題点もあがりやすくなり、課題の早期発見にもつながります。

また、心理的安全性の高い組織には、ミスによる罰則や叱責の圧力がないため、隠蔽や改ざんなどが発生しづらくなります。

組織の心理的安全性を高く保つことで、従業員がチャレンジ精神を発揮し、試行錯誤しながら成長することができるようになります。

▼「離職防止」についてさらに詳しく

離職防止に効果的な施策9つ!離職の原因とその影響も解説

入社3年以内での離職を防止し定着率を向上させる方法とは

⇒「原因と対策を考える若手の離職を防ぐためには」資料ダウンロード

心理的安全性が高い場合の個人へのメリット

心理的安全性が高い場合の個人へのメリットは大きく3つあります。

1つ目のメリットは、「情報共有が活性化する」ことです。

心理的安全性が高い場合、良い情報だけでなく悪い情報も素早く共有することができるため、イレギュラーな出来事への対応が早くなります。

2つ目のメリットは、「精神的なストレスが減ることで心に余裕が生まれ、広い視野や考え方ができるようになる」ことです。

そのため、心理的安全性はメンタルヘルスケアの一環としても期待されています。

3つ目のメリットは、組織にとってのメリットでもありますが、「組織へのエンゲージメントが高まる」ことです。

エンゲージメントが高まることで、仕事にやりがいを感じられるようになり、スキルアップをするなど、自発的に成長することができます。

さらに、「この会社で将来はこういう仕事をしたい」といった、前向きなビジョンを描きやすくなります。

▼「エンゲージメント」についてさらに詳しく

従業員エンゲージメントとは?向上施策・事例も紹介

従業員のエンゲージメントを高める方法とは

⇒「鍵は従業員エクスペリエンスにあり!従業員エンゲージメントを高める重要なポイント」資料ダウンロード

心理的安全性が低い場合に起こる弊害

心理的安全性が低い環境では、どのような弊害が起きてしまうのか確認してみましょう。

心理的安全性が低い場合に起こる弊害

4つの不安が発生する

組織の生産性を損なう

4つの不安が発生する

心理的安全性の提唱者であるエイミー・エドモンソン氏によると、心理的安全性が低下すると、「無知だと思われる不安」「無能だと思われる不安」「邪魔をしていると思われる不安」「ネガティブだと思われる不安」の「4つの不安」が発生すると提唱しています。

無知だと思われる不安

例えば、不明点などを尋ねた際に「こんなこともわからないなんて」と失望されたり叱責されたりすると思うと、誰もが気軽に質問をすることができなくなります。

無能だと思われる不安

何かに失敗した際、失望されることを恐れると、ミスを隠蔽したり、報告しなかったり、情報共有をしなくなります。

邪魔をしていると思われる不安

自分の発言や行動が誰かにとって邪魔になっているのではないかという不安があると、積極的な発言や行動ができなくなってしまいます。

ネガティブだと思われる不安

改善案であっても、他のメンバーに批判や中傷だと受け取られ、意見できなくなる不安があると、発言することができなくなってしまいます。

(参考)Amy Edmondson「Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams」

組織の生産性を損なう

組織の心理的安全性が低いと、メンバーはさまざまな不安の中で仕事をするため、自分の持っているパフォーマンスをじゅうぶんに発揮できません。

さらに心理的安全性が低くなると、メンバー全員が疑心暗鬼になってしまい、組織として機能不全になることもあります。

組織が組織として機能しなければ、労働生産性の低下は避けられません。

また、組織を脅かすような重大なミスや不祥事が発生するリスクも高まります。

▼「労働生産性」についてさらに詳しく

労働生産性とは?計算方式や上げる方法についてわかりやすく解説

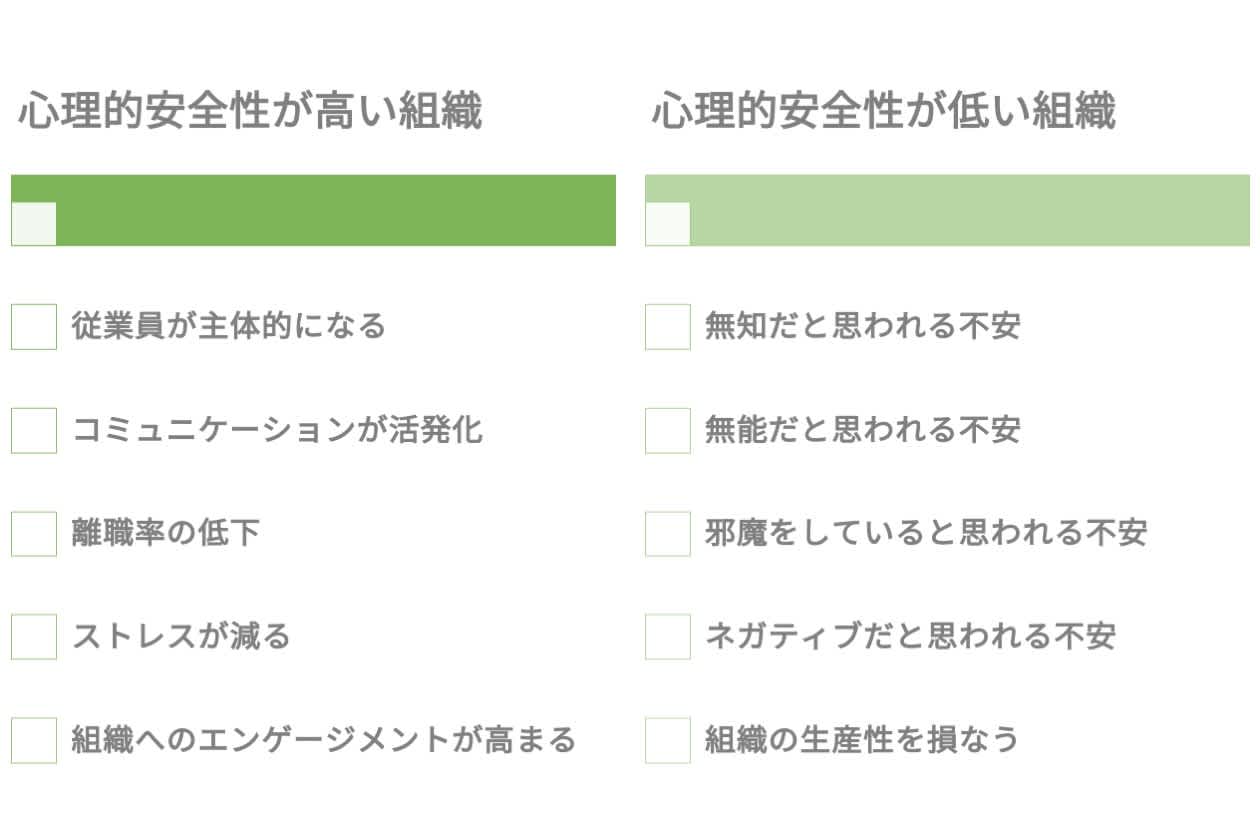

心理的安全性が高い組織と低い組織の特徴

心理的安全性が高い組織と低い組織の特徴をそれぞれ確認してみましょう。

心理的安全性が高い組織

従業員が主体的になる

コミュニケーションが活発化する

離職率が低下する

ストレスが減る

組織へのエンゲージメントが高まる

心理的安全性が低い組織

無知だと思われる不安がある

無能だと思われる不安がある

邪魔をしていると思われる不安がある

ネガティブだと思われる不安がある

組織の生産性を損なう

▼「ストレスチェック」についてさらに詳しく

ストレスチェックとは?職場での導入方法と注意点や実施しない場合のデメリットを解説

従業員のストレス状態の把握やメンタル不調の早期発見

⇒「HRBrain ストレスチェック」資料ダウンロード

心理的安全性の測定方法

組織の心理的安全性を測定するために、エイミー・エドモンソン氏が提唱している「心理的安全性の測定法」について確認してみましょう。

エイミー・エドモンソン氏の論文の中では、「7つの質問」に対する回答結果で心理的安全性を定量的に測定する方法を解説しています。

心理的安全性を測定する「7つの質問」

- チームでミスをした際に批難されることが多い

- このチームでは困難な課題を指摘することができる

- このチームではイレギュラーを排除する傾向にある

- このチームではリスクを取る際にも安心できる

- このチームのメンバーには問題を相談しにくい

- このチームでは成果をないがしろに扱う人間がいない

- このチームでは自身のスキルは尊重されて役立っていると感じる

7つの質問に対して、「あてはまる」を「5」、「あてはまらない」を「1」とした、5段階で回答してもらうことで心理的安全性を定量的に計測します。

各質問の、1、3、5では「スコアが低い方が良い」とし、2、4、6、7では「スコアが高い方が良い」と判断します。

企業は、7つの質問事項をもとに、匿名でアンケートを実施し、組織の心理的安全性をチェックすることができます。

▼「定量的」についてさらに詳しく

定量的・定性的の意味と使い分け、ビジネスや目標設定では注意も

▼「社内アンケート」についてさらに詳しく

社内アンケートとは?本音を引き出すコツを解説

心理的安全性を高める方法

心理的安全性を高める方法として、どのような施策を行えば良いのか確認してみましょう。

心理的安全性を高める方法

自己肯定感を得られるようにする

4つの不安の原因を排除する

組織偏性を再チェックする

ポジティブシンキングを意識する

評価方法を変える

自己肯定感を得られるようにする

「成果をきちんと評価する」「人事部が意見を聞けるようにする」など、従業員の発言や行動を肯定するような体制をつくるようにしましょう。

自分のしていることが認められると、従業員は自己肯定感が得られるようになり、心理的ストレスも大きく軽減します。

また、自己肯定感が高まると、積極性が増し、周囲とのコミュニケーションが増え、新たな仕事に積極的に挑戦していく傾向が見られるようになることが、これまでの研究でわかっています。

メンバーの自己肯定感を高めることは、心理的安全性の確保に直結する大切な要因の1つです。

4つの不安の原因を排除する

心理的安全性が低下すると発生する、「無知だと思われる不安」「無能だと思われる不安」「邪魔をしていると思われる不安」「ネガティブだと思われる不安」の「4つの不安」を排除することも重要です。

大切なのは「メンバーの認識を変えること」と「環境づくり」です。

「助け合うことで多くの問題が解決すると理解してもらう」「すべてのメンバーがフェアとなる関係性を構築する」「発言の機会を均等に与える」「ダイバーシティ&インクルージョン(多様化とその受け入れ)を推奨する」これらのことを実現できる組織にするようにしましょう。

組織偏性を再チェックする

個人の問題を取り除いても心理的安全性が確保できない場合は、チーム編成に問題があるのかもしれません。

チームメンバーの相性が良くなければ、積極的なコミュニケーションやフェアな関係には結びつきません。

価値観や考え方の違いはもちろんですが、男女比や年齢差などによっても相性は変わるため、心理的安全性の向上がなかなか見込めないようであれば、チームや部署の再編成を考えてみるのも良いでしょう。

▼「人事異動」についてさらに詳しく

人事異動の目的とは? 基本的な手順や実施のポイントについて紹介!

▼「チームビルディング」についてさらに詳しく

チームビルディングとは?意味や目的と方法について解説

従業員の「最適配置」を実現するためのキーポイントを5分で解説

⇒「5分でわかる人事異動の業務効率化と『最適配置』」資料ダウンロード

ポジティブシンキングを意識する

ポジティブシンキングを社内に浸透させることも、心理的安全性を高めるための1つの方法です。

相手に対する発言や言い方を変えるだけで、同じ物事でもポジティブに伝わる効果が期待できます。

施策としては、「サンクスカード」の導入などの方法があります。

サンクスカードは、あらかじめカードを従業員に配布しておき、働く上で親切にされたり感謝する出来事があったりした際に、お礼の言葉をカードにして相手に渡すという施策です。

社内の雰囲気が明るくなれば、心理的安全性も高まります。

評価方法を変える

評価方法を「成果主義」に切り替えている企業が増えています。

成果主義は、従業員同士の競争意識を生む効果はありますが、一方で、足の引っ張り合いやストレスが強くなるというマイナス面もあります。

「ミスができない」「同期との差が気になる」など、仕事に対して余計なプレッシャーを感じてしまうことが、心理的安全性を低下させる要因になります。

近年、Googleが「ランク制」の評価制度を廃止したことが話題になりました。

適切かつ従業員のストレスにならない評価方法について検討してみましょう。

▼「人事評価」についてさらに詳しく

人事評価とは?解決すべき9つの課題と人事評価制度のメリット5つを紹介

▼「成果主義」についてさらに詳しく

成果主義とは?メリットとデメリットや能力主義との違いをわかりやすく解説

心理的安全性を高めるマネジメント方法

心理的安全性を高めるためのマネジメント方法について確認してみましょう。

心理的安全性を高めるマネジメント方法

OKRを設定する

1on1ミーティングを実施する

組織サーベイを行う

OKRを設定する

目標管理のためのマネジメント手法はいくつかありますが、その中でも「OKR」は心理的安全性を高める効果に定評があります。

OKRはアメリカのIntel社で初めて採用され、その後はGoogleやFacebookなどいくつもの世界的大手企業が採用してる目標管理方法です。

OKRは、組織全体の「Objectives」(目標)をまず設定し、その下に連なる形で「Key Results」(目標達成の主要な成果)を設定し、さらにその下に連なる部署や組織の目標も同じように設定して行きます。

OKRを導入することで、組織全体の目標に向かって従業員たちが協力体制を築きやすくなり、協調性とコミュニケーションが増していくため、心理的安全性が高まる効果が見込めます。

▼「OKR」についてさらに詳しく

Googleやメルカリも導入する目標管理手法、OKRの基礎知識

組織全体の目標意識を高め従業員の心理的安全を高める目標設定方法について

⇒「『OKR入門書』チェックリスト付き」資料ダウンロード

1on1ミーティングを実施する

マネージャーと従業員が1対1で定期的にミーティングを行う「1on1」は、欧米ではすでに一般的なものですが、近年日本でも注目を集めています。

1on1は、個人の課題や今後のビジョン、会社でやりたいことなどを直接ヒアリングできるだけではなく、マネージャーと従業員の間に信頼関係を築くためにも役立ちます。

1on1を実施することで、日頃不満に思っていることを解消できる可能性があります。

また、「社内に頼れる人間がいる」という認識があるかないかで、ストレスの度合いはかなり変わります。

▼「1on1」についてさらに詳しく

1on1とは? 従来の面談との違いや効果を高めるコツ

心理的安全性を高める「1on1」の実施方法について

⇒「1on1ミーティング入門書」資料ダウンロード

組織サーベイを行う

「組織サーベイ」とは、企業のパフォーマンス向上のために、現状の課題や改善点の洗い出しを行う調査のことです。

調査内容は、組織の制度や働き方だけではなく、個人のエンゲージメントなど多岐にわたります。

心理的安全性に焦点を当てることで、何が心理的安全性を低くしているのかの原因がわかれば、心理的安全性を高めるために何をすれば良いのか、対策を考えることができます。

組織サーベイのためのアプリや、専門の調査機関も存在しているので、本格的に解決を図りたいと考える場合は、組織サーベイを活用してみるのも良いでしょう。

▼「組織サーベイ」についてさらに詳しく

組織サーベイとは?目的や従業員満足度調査・社内アンケートとの違いを解説

組織診断サーベイの実施方法別のメリットとデメリットについて

⇒「組織診断サーベイってどう実施すべき?コンサル型とクラウド型で比較」資料ダウンロード

心理的安全性について学ぶ方法

心理的安全性は、生産性にも関わってくる重要な要因の1つです。

組織内で活用するために、心理的安全性について本格的に学ぶ方法について確認してみましょう。

心理的安全性について学ぶ方法:セミナーやワークショップに参加する

心理的安全性は日本でも注目を集め、セミナーやワークショップが開かれる機会も多くなっています。

実際に、講師や経験者を通して情報を得られるのは良い機会です。

心理的安全性について学ぶ方法:書籍を活用する

心理的安全性について詳しく書かれている書籍も多く出ています。

分かりやすいものとしては、心理的安全性の提唱者であるエイミー・エドモンソン氏の著書である「チームが機能するとはどういうことか」がおすすめです。

心理的安全性が果たす役割や機能について詳しく書かれています。

英治出版「チームが機能するとはどういうことか」

心理的安全性を高めるために

心理的安全性とは、「プロジェクトチームや部署において、仕事に関する発言をきっかけに人間関係を損なったり、必要以上にストレスがかかったりすることがない状態」を指します。

心理的安全性を高めることは、従業員のエンゲージメントを高め、生産性の向上やパフォーマンスの向上、離職率を低下させ従業員の定着率を向上させる効果があります。

また、企業変革を進めるうえでも、心理的安全性は大切な要素の1つです。

そのため、働きやすい環境づくりの一環として、心理的安全性を確保することは、企業にとって重要な施策と言えます。

心理的安全性を高めるには、従業員間のコミュニケーションを活性化させることが大切です。

「HRBrain タレントマネジメント」では、柔軟な権限設定ができる人材データベースの活用により、従業員の相互理解を深め、従業員間のコミュニケーションを活性化させることを実現します。

従業員の研修データや、スキルマップ、これまでの実務経験、育成履歴、異動経験、人事評価などの従業員データの管理と合わせて、MBOやOKR、1on1などの最新のマネジメント手法をカンタンかつシンプルに管理運用することができます。

HRBrain タレントマネジメントの特徴

検索性と実用性の高い「データベース構築」を実現

運用途中で項目の見直しが発生しても柔軟に対応できるので安心です。

柔軟な権限設定で最適な人材情報管理を

従業員、上司、管理者それぞれで項目単位の権限設定が可能なので、大切な情報を、最適な状態で管理できます。

人材データの見える化も柔軟で簡単に

データベースの自由度の高さや、データの見える化をより簡単に、ダッシュボードの作成も実務運用を想定しています。

▼「タレントマネジメント」についてさらに詳しく

【完全版】タレントマネジメントとは?基本・実践、導入方法まで解説

タレントマネジメントシステムの課題とは? 目的・導入の課題と成功事例まで

▼「タレントマネジメント」お役立ち資料まとめ

【人事担当者必見】タレントマネジメントに関するお役立ち資料まとめ