OKRとは?Googleやメルカリも導入する目標管理手法を解説

人材データの一元管理を実現し、あらゆる人事施策の実行をサポート

- OKRとは

- OKRのメリット

- 企業の目標を従業員に明確に伝えることができる

- チームや個人間の意思疎通を図ることができる

- タスクの優先順位が明確になる

- OKR導入のポイント

- OKRの設定条件

- OKRとKPIとの違い

- OKRとMBOとの違い

- OKR導入までのステップ

- OKR導入までのステップ「期首に実施すること」

- OKR導入までのステップ「期中に実施すること」

- OKR導入までのステップ「期末に実施すること」

- OKRを効果的に活用するための「チェックリスト」

- OKRの導入事例

- OKRの導入事例:Google

- OKRの導入事例:メルカリ

- OKRで社内コミュニケーションを活性化

- OKRの最大の効果を生む必勝法は「タレントマネジメント」

OKR(Objectives and Key Results)とは、企業と従業員ひとりひとりが高い目標を掲げ、成長していくために大切な「目標管理手法」で、Googleやメルカリといった多くの企業が採用しています。

また、OKRを実施することは、社内のコミュニケーションの活性化や、従業員の企業でのキャリア成長やリスキリングにも大切な指標にもなります。

OKRの基礎は知っていても、実際に運用し浸透させるためには「コツ」が必要です。

この記事では、OKRについて、KPIやMBOとの違いやメリット、OKRの設定条件とステップ、企業での導入事例について解説します。

飛躍的な成長を実現する「OKR」入門書

OKRとは

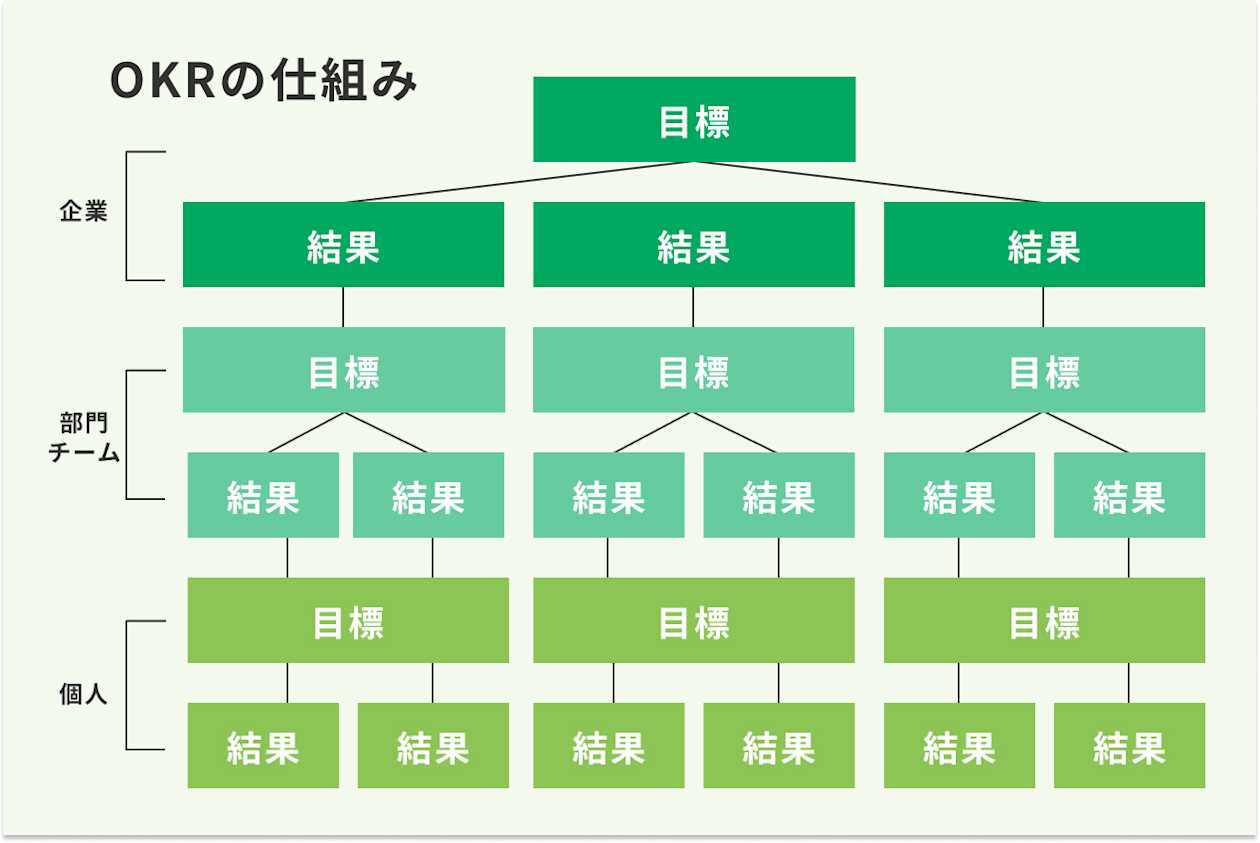

OKR(Objectives and Key Results)とは、高い目標を達成するための目標管理方法のことを指します。

OKRの「O:Objectives」は「達成目標」を、「KR:Key Results」は「主要な結果」の意味です。

つまり「目標達成度」のことを指し、OKRを企業、部門、チーム、個人という階層ごとに設定することで、企業全体で同じ課題に取り組むことができる目標設定方法のことです。

OKRの特徴は、個人と企業の目標をリンクさせており、目標設定、進捗確認、評価という一連の流れを高い頻度で行うことです。

OKRは、1970年代にインテル社が採用し、今ではGoogleやメルカリ、LinkedInなど多くの企業で導入されています。

▼「目標管理」についてさらに詳しく

目標管理の必要性と目標管理制度の導入。概要や運用方法を解説

▼「MBO(目標管理)」についてさらに詳しく

MBOとは?目標管理でのメリットやOKRとの違いを解説

目標設定の重要性や目標の見える化のメリットを解説

⇒「個と組織がともに勝つ目標管理」資料ダウンロード

OKRのメリット

OKRを導入することで得られる3つのメリットについて確認してみましょう。

OKRのメリット

企業の目標を従業員に明確に伝えることができる

チームや個人間の意思疎通を図ることができる

タスクの優先順位が明確になる

企業の目標を従業員に明確に伝えることができる

OKRのメリット1つ目は「企業の目標を従業員に明確に伝えることができる」ということです。

OKRを通じて個人の目標が企業の目標とつながるようになります。

企業が目指すものがより従業員にもわかりやすくなり、従業員の行動を会社が向かう方向へと促すことにもつながります。

チームや個人間の意思疎通を図ることができる

OKRのメリット2つ目は「チームや個人間の意思疎通を図ることができる」ということです。

各従業員が同じ「目標」と「結果」を共有しているため、従業員は会社全体の動きを具体的にイメージできるようになります。

さらに、チームや個人間の意思疎通を円滑にし、結果としてコミュニケーションを活性化させます。

タスクの優先順位が明確になる

OKRのメリット3つ目は「タスクの優先順位が明確になる」ということです。

OKRによって指針となるべき目標が明確になっているため、タスクの優先順位を決めやすくなります。

従業員は、OKRを導入することで「やるべきこと」と「やらなくていいこと」が明確になり、注力すべき仕事に集中することができるようになります。

高い目標を設定し従業員の飛躍的な成長を実現させる方法

⇒「『OKR』入門書チェックリスト付き」資料ダウンロード

OKR導入のポイント

OKR導入のポイントについて確認してみましょう。

OKRのメリットを最大限の効果を生み出すには、まず「Objectives(目標)」と「Key Results(主要な結果)」を正しく設定する必要があります。

OKRの設定条件

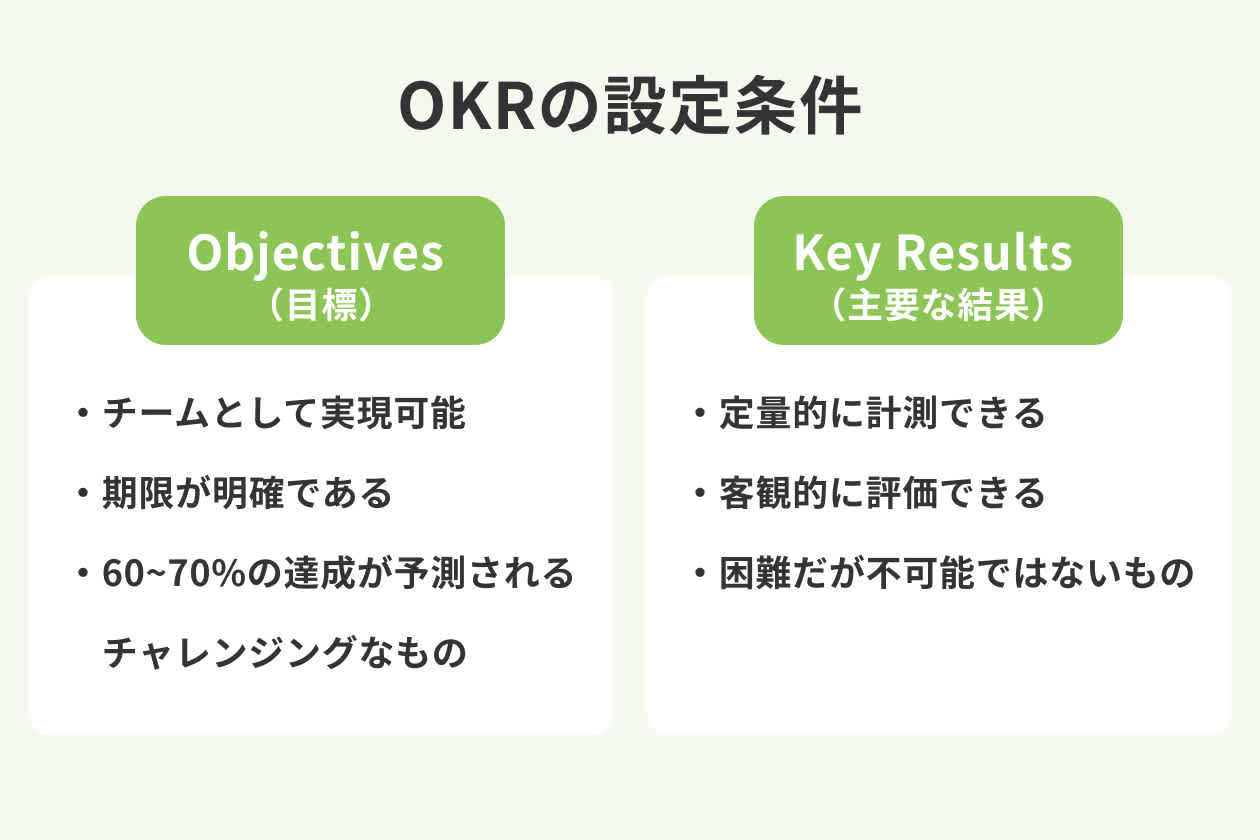

「Objectives(目標)」と「Key Results(主要な結果)」の設定条件について確認してみましょう。

Objectives(目標)

チームとして実現可能

期限が明確である

60~70%の達成が予測されるチャレンジングなもの

Key Results(主要な結果)

定量的に計測できる

客観的に評価できる

困難だが不可能ではないもの

さらにOKRを設定する際は「目標は高いレベルで設定する」「OKRの達成率を評価に使用しない」「KPIとは違う目標管理手法だと理解する」という点を意識して設定するようにしましょう。

通常、目標は「100%達成できるような指標」を置くものですが、OKRでは「60〜70%の達成度」となるような高いレベルで、目標設定をすることが望ましいとされています。

本来達成できそうなレベルよりも、さらに高い目標を設定して、100%を目指していくことで、さらなる高みを目指すことになり、成長が生まれると考えられています。

そのため、注意しておきたい点は、決して「OKRの達成率を評価には使用しない」ということです。

OKRを評価に反映してしまうと、高いレベルの目標設定がされにくくなってしまいます。

OKRは、「評価制度とは別である」ということを忘れないようにしましょう。

▼「人事評価」についてさらに詳しく

人事評価とは?解決すべき9つの課題と人事評価制度のメリット5つを紹介

▼「OKRを導入する際のポイント」についてさらに詳しく

OKRを導入する際のポイントは?MBOとの違いや導入時の注意など

高い目標を達成し従業員の飛躍的な成長を実現させる方法

⇒「『OKR』入門書チェックリスト付き」資料ダウンロード

OKRとKPIとの違い

KPI(重要業績評価指標)とは、「Key Performance Indicator」の略で、「最終目標(KGI)」達成にいたるまでのプロセスをチェックする中間指標です。

KPIは、KGIを達成することが主眼となっているため、現実的な数値を設定します。

「達成することに意味がある指標」のため、評価にも活用されます。

対してOKRは、企業が一丸となって目標を達成するための手法で、「60〜70%の達成度を目指す高い目標設定」のため、評価に活用されることはありません。

▼「KPI」についてさらに詳しく

【完全版】人事のためのKPIとは。KGI・SMART・OKRとの違い

OKRとMBOとの違い

MBO(目標管理制度)とは、「Management By Objectives」の略で、直訳すると「目標による管理」のことです。

個人あるいはチームごとに設定した目標に対しての達成度合で評価を決める制度のことで、より「評価制度」としての意味合いが強いものです。

MBOは報酬の決定にも使われ、「定量的」「定性的」の両方が考慮されます。

評価期間は、年に1回もしくは半年に1回と、やや長めに設定されています。

対してOKRは、「定量的」な項目のみを測定対象とし、報酬の決定には使われません。

評価期間は、1週間から1ヶ月に1回と短い期間に高い頻度で継続的に設定されています。

▼「MBO」についてさらに詳しく

MBOとは?目標管理でのメリットやOKRとの違いを解説

▼「定量的」「定性的」についてさらに詳しく

定量的・定性的の意味と使い分け、ビジネスや目標設定では注意も

OKR導入までのステップ

OKRをどのように導入すれば良いのか、OKRの導入のステップを「期首に実施すること」「期中に実施すること」「期末に実施すること」の3つのステップに分けて確認してみましょう。

OKR導入までのステップ「期首に実施すること」

OKRは部門から個人など、より大きな組織から個人へと行うのが一般的です。

そのため、まずは「部門のOKR」を作成するようにしましょう。

またOKRは、必ずしも部門長などのトップが決めなくてはいけないものではなく、チーム全体で決めることも可能です。

OKRをチーム全体で決める場合のメリットは、チームのメンバー全員がOKRに対して「納得感」を持つことができる点です。

そのため、OKRを個人の目標として設定する際も、従業員は違和感なく目標に向かって仕事をすることができます。

▼「OKRの設定」についてさらに詳しく

OKRを導入したい!でもやり方がわからない…設定のポイントと目標の作り方

OKR導入までのステップ「期中に実施すること」

OKRの目的は、チームや会社全体が同じ目標に向かって走ることができる点にあります。

そのため期中にも従業員が、自身のOKRの進捗を理解し、現場の進捗を認識する必要があります。

OKRの進捗確認は、週の始めに「チェックインミーティング」を行い、週の終わりに「ウィンセッション」を行う、という流れで実施されます。

チェックインミーティングは、主に「足りないこと」にフォーカスして確認をし合います。

自信度の更新やその理由の共有、今週は何を最優先に動くべきか、健全性指標の確認もここで行います。

チェックインミーティングはただ状況報告を行う場ではなく、今やっていることで「KR」が達成できるのか、今週優先的に行うことは何か、自信度の見直し、自信度が変わる場合は何が原因なのかなどをしっかりと話し合い、今後1ヶ月間の予定も確認します。

ウィンセッションは、「勝者のセッション」とも言われ、振り返りの中で、今週何をしたか、何を達成したかという「できたこと」にフォーカスしてお互いを称え合う場です。

成果の共有を行うミーティングのため、できれば会社全体、複数チームで行うことが望ましいです。

▼「チェックインミーティング」と「ウィンセッション」についてさらに詳しく

OKR、目標の設定はできたけど、実際の流れは?1週間の運用例

OKR導入までのステップ「期末に実施すること」

OKRを運用するためには、さまざまなミーティングや目標管理が必要になります。

OKRの管理は、エクセルなどの無料ツールでもある程度の実施は可能です。

しかし、実際に現場が「OKRを実施できているか」「どのようなOKRを実施しているか」を、全社的に管理するのは、難しいことが多いです。

「タレントマネジメント」や「OKR管理ツール」を導入して、OKRを管理することも検討してみても良いかもしれません。

▼「タレントマネジメント」についてさらに詳しく

【完全版】タレントマネジメントとは?基本・実践、導入方法まで解説

▼「OKR管理ツール」についてさらに詳しく

業務管理はOKR管理ツールにお任せ?OKRツールの機能・効果とは

▼「OKRが難しい理由」についてさらに詳しく

やってみたけどうまくいかなかった?OKR、失敗例とその理由

OKRの「評価テンプレート」や進捗管理に

OKRを効果的に活用するための「チェックリスト」

「目標意識を高め、飛躍的な成長を実現する『OKR』入門書|チェックリスト付き」

OKRは、高い目標を達成するための目標管理法のひとつです。

Googleが人事制度に採用したことで目標管理のトレンドとなりました。

また、従業員が企業においてのキャリアイメージを認識し、リスキリングを行っていくうえでも、OKRは大切な目標設定です。

しかし、OKRについては、まだまだ活用事例が少なく、導入方法に困っている方も多いのではないでしょうか。

そこで、OKRの基礎知識、実際の運用や活用の流れなど、OKRの基本について改めて確認してみましょう。

また、「OKR運用のチェックリスト」を利用して、自社でのOKRの導入を行ってみるのも良いかもしれません。

この資料でわかること

OKRとは

OKRを効果的に活用するためのポイント

OKR運用のチェックリスト

こんな方におすすめ

OKRがわからない方

OKRの導入事例を知りたい方

OKRチェックリストが欲しい方

▼「リスキリング」についてさらに詳しく

リスキリングとは?実施する意味やリカレントとの違いについて解説

OKRの導入事例

OKRを導入している企業の導入事例として代表的な、Googleとメルカリでの導入事例について確認してみましょう。

OKRの導入事例:Google

Googleは、四半期ごとに全社的なミーティングを実施し、OKRの公開と評価を行っています。

また、OKRをチームで統一するのではなく、個人の信念や価値観に基づいて定めているため、OKRを問うだけでもその人が大切にしていることがわかります。

そのため、定期的に上司と部下が1対1で話をする「1on1」の機会を設け、上司は部下のOKRを把握するようにしています。

1対1の対話にはコストがかかりますが、1対1の対話をすることで、戦略や目標に対して、従業員ひとりひとりからの理解と納得が得られ、なおかつ企業が各従業員の考えや現状を把握することにつながっています。

Googleが公開しているOKRに関する情報でも触れられていますが、企業が大きくなるにつれ、社内でコミュニケーションをとることが難しくなっていきます。

GoogleはOKRの持つ「コミュニケーション活性化」の効果に着目し、導入を行っている良い例といえるでしょう。

(参考)Google「Google re:Work - ガイド: OKRを設定する」

▼「1on1」についてさらに詳しく

1on1とは? 従来の面談との違いや効果を高めるコツ

1on1の実施で「コミュニケーションを活性化」させる方法

⇒「1on1ミーティング入門書」資料ダウンロード

OKRの導入事例:メルカリ

フリマアプリで知られるメルカリは、OKRとMBOを併用して成果を評価しています。

OKRは、3ヶ月に1度データを基に見直しを行い、従業員との面談を行って、さらに、半年に1度各チームのOKRを共有し、理解を深めるために合宿を実施しています。

全社的なOKRについても、経営陣のみで決めるのではなく、従業員が参加する合宿で議論し、決定しています。

メルカリのブログで合宿の様子がレポートされていますが、トップダウンではなく、全員で意思決定をしていくことが強調されており、チームとしてのコミュニケーションツールとしてOKRを活用していることがわかります。

(参考)mercan (メルカン)「半年に一度のコーポレート合宿にきたよ #メルカリな日々」

OKRで社内コミュニケーションを活性化

OKRは「目標と主要な結果」という意味の言葉で、高い目標を達成するための目標管理手法です。

この手法には、企業の目標を個人とリンクさせ、コミュニケーションを活性化させるという特徴があります。

特に、生産性や従業員の士気の低下は「社内のコミュニケーション不足」に起因することも多く、改善策としてOKRの実施は効果的です。

OKRを社内で定着させるためには時間がかかりますが、導入を検討してみる価値はあるでしょう。

▼「生産性」についてさらに詳しく

生産性とは?意味や向上させる方法と高めるための施策事例を解説

OKRの最大の効果を生む必勝法は「タレントマネジメント」

OKRは、企業と従業員ひとりひとりが高い目標を掲げ、成長していくために大切な「目標設定」です。

また、OKRを実施することは、社内のコミュニケーションの活性化や、従業員の企業でのキャリア成長やリスキリングにも大切な指標にもなります。

OKRの基礎は知っていても、実際に運用し浸透させるためには「コツ」が必要です。

「HRBrain タレントマネジメント」は従業員ひとりひとりの「OKR」の設定から進捗管理と評価までをカンタン・シンプルに管理し「組織のパフォーマンスを最大化」します。

また、従業員のスキルマップや、これまでの実務経験、研修などの育成履歴や、異動経験、人事評価などの従業員データの管理と合わせて、1on1やフィードバックなどの面談履歴などを一元管理します。

HRBrain タレントマネジメントの特徴

検索性と実用性の高い「データベース構築」を実現

運用途中で項目の見直しが発生しても柔軟に対応できるので安心です。

柔軟な権限設定で最適な人材情報管理を

従業員、上司、管理者それぞれで項目単位の権限設定が可能なので、大切な情報を、最適な状態で管理できます。

人材データの見える化も柔軟で簡単に

データベースの自由度の高さや、データの見える化をより簡単に、ダッシュボードの作成も実務運用を想定しています。

▼「タレントマネジメントシステム」についてさらに詳しく

タレントマネジメントシステムの課題とは? 目的・導入の課題と成功事例まで

▼「タレントマネジメント」お役立ち資料まとめ

【人事担当者必見】タレントマネジメントに関するお役立ち資料まとめ