グリット(GRIT)とは?意味ややり抜く力を鍛える方法とグリットスケールについて解説

人材データの一元管理を実現し、あらゆる人事施策の実行をサポート

- グリット(GRIT)とは

- グリットが注目される理由

- グリットと成功の関係

- グリットが心身にもたらす影響

- グリットの種類

- グリットの要素

- 良いグリット

- 悪いグリット

- グリットを鍛える7つのキーワード

- 興味のあることに打ち込む

- 目標を設定する

- 失敗を恐れずチャレンジし続ける

- 小さな成功体験を積み重ねる

- グリットがある人のいる環境に身を置く

- 挑戦する事柄は変えても良い

- 社会への貢献意識を持つ

- グリットの事例

- イチロー

- 山中伸弥

- グリットは成功者が共通して持つ大切な要素

グリット(GRIT)とは、「やり抜く力」や「粘る力」と定義されています。

課題や壁にぶつかるなど、困難な場面でも諦めない精神や姿勢を示すグリットは、成功者が共通して持つ能力の1つだと言えます。

この記事では、グリットの意味や注目される理由、グリットと成功の関係、グリットが心身にもたらす影響、グリットスケールについて、グリットの要素や種類、良いグリットと悪いグリット、グリットを鍛える方法、グリットの事例について解説します。

グリットに必要な従業員のモチベーションやメンタル状況を見える化

グリット(GRIT)とは

グリット(GRIT)とは、勇気、闘志、根性の意味を持ち、「やり抜く力」や「粘る力」と定義されています。

課題や壁にぶつかるなど、困難な場面でも諦めない精神や姿勢を示し、一種のスキルのような意味合いで使われています。

▼「スキル」についてさらに詳しく

スキル管理とは?目的や方法とスキルマップについて解説

グリットが注目される理由

グリット(GRIT)は「やり抜く力」という意味を持ち、アメリカの心理学者アンジェラ・リー・ダックワース教授によって提唱されました。

そしてアンジェラ・リー・ダックワース教授は、グリットは「才能や知性」とは全く関係が無いことを証明しました。

つまり、生まれ持った才能が重要ではなく、才能を生かせるかどうかは別の問題であるということです。

そして、成功に才能や知性が関係していないというグリットの理論は、多くの人種や学歴の人が在住するアメリカで広く受け入れられるようになりました。

グリットと成功の関係

グリットは後天的に身につく傾向が強く、先天的な要素との関連性が低いことが証明され、意識することで誰でも高めていくことができ、誰でも手に入れることができることが分かっています。

様々な能力に多大な影響を及ぼすグリットは、素晴らしい成功因子として更なる研究を望まれています。

グリットが心身にもたらす影響

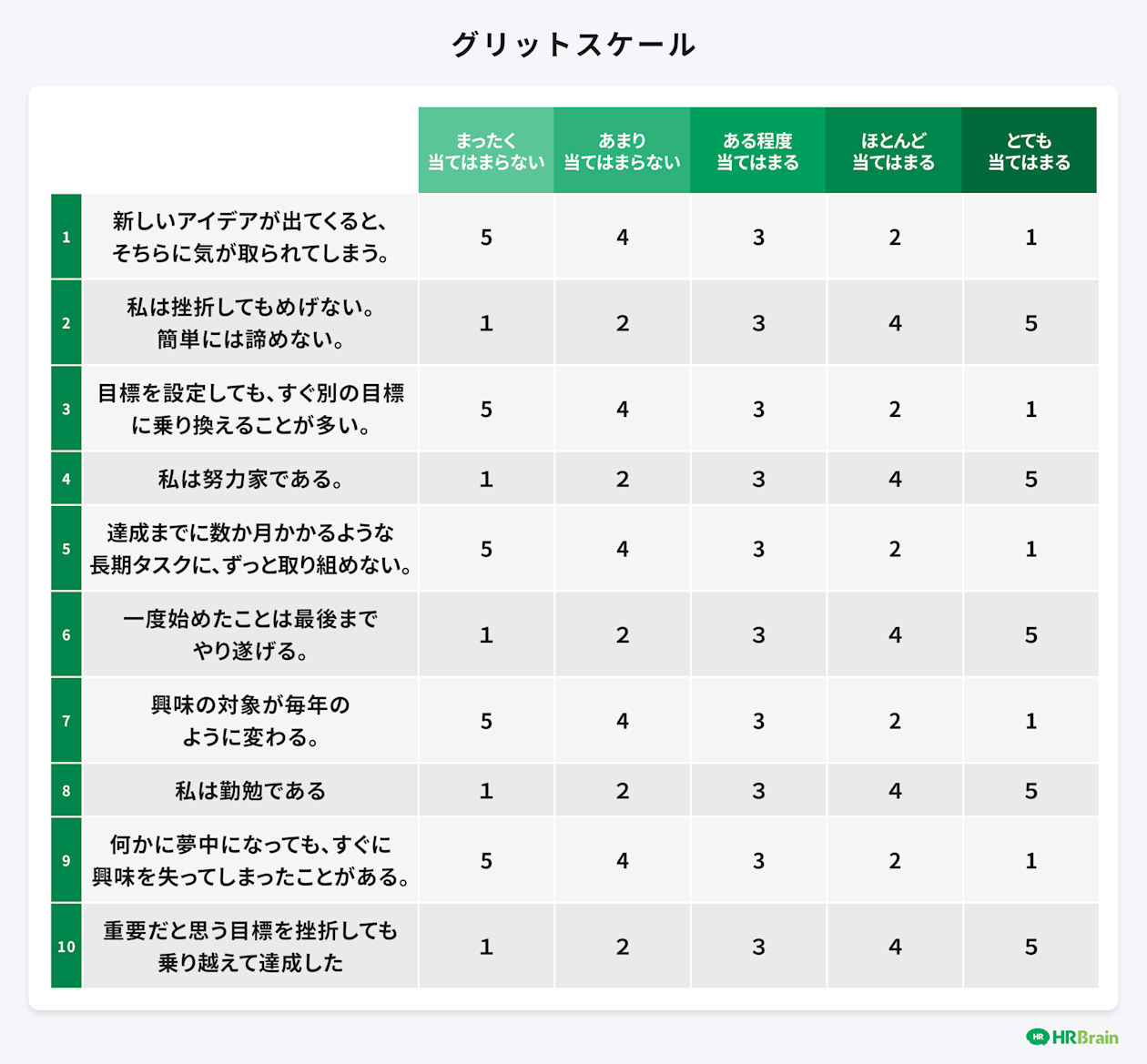

グリットを計測する方法として、「グリットスケール」があります。

グリットスケールとは、10の質問を、それぞれ5段階評価し点数化していきます。10個の質問に対して、5段階で自分に該当すると思うところに丸を付け、合計点を出します。

50点満点中スコアが高ければ高いほど「グリットが高い状態」だと言えます。

さらに、悲観的に物事を考える人より、楽観的に物事をとらえる人の方がグリットスケールの値が高いことが判明しました。

グリットが高い人は、幸福度が高く健康面においても良好であり、メンタルヘルスや自己管理に対しても良い影響を与えていると言えます。

▼「メンタルヘルス」についてさらに詳しく

メンタルヘルスとは?意味や職場での対策方法をアンケート結果とあわせて簡単に解説

従業員のテスト結果や研修履歴などのデータを一元管理

⇒「HRBrain タレントマネジメント」資料ダウンロード

グリットの種類

グリットは一括りにしていますが、良いグリットと悪いグリットに分けられます。

グリットの種類と違いについて確認してみましょう。

グリットの要素

グリットは先天的ではなく後天的に身に付けることができる能力で、知識や才能がなくても実践に活かすことができれば、物事を成功に導く近道になります。

グリットは、4つの要素で構成されていて、それぞれの頭文字から「GRIT(グリット)」と呼ばれています。

グリットを構成する4つの要素について確認してみましょう。

GRIT(グリット:やり抜く力)の要素

Guts(ガッツ:度胸):困難なことに立ち向かう勇気

Resilience(レジリエンス:復元力):失敗しても諦めずに立ち直る回復力

Initiative(イニシアティブ:自発性):自ら目標を定め取り組む主体性

Tenacity(テナシティ:執念):最後までやり遂げる粘り強さ

▼「レジリエンス」についてさらに詳しく

レジリエンスとは?意味や高める方法とビジネスでのメリットについて簡単に解説

▼「主体性」についてさらに詳しく

主体性とは?意味と自主性との違いやある人とない人の特徴や高める方法を解説

良いグリット

良いグリットを持っている人は、周囲からの評価も高く、誰にでも大きな可能性が眠っていることに気付かせてくれ、周囲も成長したいという気持ちが生まれてプラスのスパイラルが回って行きます。

良いグリットとされているものには、8つの要素が当てはまります。

良いグリットの8つの要素について確認してみましょう。

良いグリットの要素

情熱:自分の興味や関心に熱中し取り組んでいる

幸福感:充実感や満足感を得られている

目標設定:明確な目標を立て達成に向けて行動している

自制心:衝動的な感情や行動を制御できている

リスクテイキング:失敗やリスクを恐れずに行動できている

謙虚さ:自分の限界を認め他者からのフィードバックを受け入れられている

粘り強さ:困難な場面でも諦めずに努力することができる

忍耐:目標に向かって努力し続けている

▼「フィードバック」についてさらに詳しく

フィードバックとは?意味や効果と適切な実施方法をわかりやすく解説

悪いグリット

悪いグリットとは、「虚栄グリット」「強情グリット」「セルフィーグリット」があり、良いグリットの8つの要素のどれかが大きく欠けているものを指し、偽りの成功へ人を駆り立て、自己陶酔や嫉妬、傲慢の原因になります。

悪いグリットについて確認してみましょう。

悪いグリット

虚栄グリット:周囲からの称賛や名誉を得るために、自分を偽り、他人を欺くグリットを指します。謙虚さ、粘り強さが欠けており、悪化すると犯罪行為に手を染めることもあります。

強情グリット:目的に固執するあまり、どこまでもやり遂げようとするグリットを指します。裏にある名声や称賛を手に入れることが目的になってしまっていて、正しい判断ができなくなります。

セルフィーグリット:困難な目的を達成するまでの道のりをより過酷に「演出」し、執拗に目的の遂行にこだわることを指します。ナルシシズムという言葉に置き換えると非常に分かりやすいでしょう。

グリットを鍛える7つのキーワード

グリットの鍛え方は、ひとそれぞれ個性があるように様々です。

自分に合った方法でグリットを鍛えるようにすると良いでしょう。

グリットを鍛える方法について確認してみましょう。

グリットを鍛える方法

興味のあることに打ち込む

目標を設定する

失敗を恐れずチャレンジし続ける

小さな成功体験を積み重ねる

グリットがある人のいる環境に身を置く

挑戦する事柄は変えても良い

社会への貢献意識を持つ

興味のあることに打ち込む

グリットを鍛える方法の1つ目は、「興味のあることに打ち込む」ことがあげられます。

「好きこそ物の上手なれ」と言うように、興味があることは成長速度を加速させることができます。

ビジネスでの成功者達は口を揃えて「この仕事が大好きだ」と心から楽しみながら日々の仕事に向き合っています。

自分のアイディアによって大ヒット商品を生み出したい等、興味があるものにこそ情熱が沸き、結果も表れやすくなります。

それはビジネスの現場でも同様で、興味をもって取り組む事によって仕事に対する責任感がより一層強まり、モチベーションの向上にも繋がります。

▼「モチベーション」についてさらに詳しく

仕事のモチベーションを上げる方法とは?元人事が実体験をもとに解説

モチベーションマネジメントとは?モチベーションを上げる方法や施策を解説

目標を設定する

グリットを鍛える方法の2つ目は、「目標を設定する」ことがあげられます。

ビジネスでは、業績のために直近の目標に注力して取り組むことが多々あります。

しかし短期的な目標にだけやる気を出し続けても、いつかは疲れてしまうため、長期的な目標を設けるようにしましょう。

長期的な目標には目先の利益ではなく、仕事に意義が感じられる事柄を設定するよう意識します。

人は一生を通じて成長する生き物と言われているため、長期的な目標は、人格形成にも良い影響を与えます。

▼「目標設定」についてさらに詳しく

目標設定とは?方法とフレームワークや具体例と注意点について解説

失敗を恐れずチャレンジし続ける

グリットを鍛える方法の3つ目は、「失敗を恐れずチャレンジし続ける」ということがあげられます。

自分が興味のないことを粘り強く続けるのは難しいですが、今よりも少しだけ難しいことに挑戦するだけでもグリット力は上がります。

今と同じ事を続けているだけではグリットは育ちません。

「無理だ」という先入観を持たず「できるんじゃないか」と、物事を前向きに捉えるクセをつけていくようにしましょう。

グリットの高い人は、数え切れないほどの失敗をしていることが多いです。

失敗したとしても果敢に挑戦し続けることが重要です。

小さな成功体験を積み重ねる

グリットを鍛える方法の4つ目は、「小さな成功体験を積み重ねる」ということがあげられます。

急に大きなことをやろうとしても、心が折れてしまうため、小さな成功体験を積み上げ、自己肯定感や自己効力感を高めるようにしましょう。

グリットが高い人は過去の成功体験を元に、まずはできそうなところから始めて、徐々に自分のスキルより少し上の目標を設定していきます。

また、目的を成し遂げようとひたむきに挑戦して、成功体験を積むことで、周囲の人の信頼も勝ち得る事ができます。

▼「自己肯定感」についてさらに詳しく

自己肯定感とは?低い人の行動の特徴や高める方法を解説

▼「自己効力感」についてさらに詳しく

自己効力感とは?高めるための4つの方法と自己肯定感との違いを簡単に解説

グリットがある人のいる環境に身を置く

グリットを鍛える方法の5つ目は、「グリットがある人のいる環境に身を置く」ということがあげられます。

周囲や環境に影響を受ける事を利用し、グリットをもつ人と行動を共にして、自分や周りのグリット力をより高めるようにしましょう。

職場の同僚と一緒になってハードなことに挑戦する、職場以外でもグリットの高い人が集まる環境を探し、その場に飛び込むなどの方法があります。

また、グリットの高い人材をメンターとしたり、新卒または中途採用で、グリットが高い人材を採用したりするなどの施策を社内に組み込んでいくことが必要です。

▼「メンター」についてさらに詳しく

メンターとは?メンタリングの意味やコーチングとの違いと必要性について簡単に解説

挑戦する事柄は変えても良い

グリットを鍛える方法の6つ目は、「挑戦する事柄は変えても良い」ということがあげられます。

目標を決めて挑戦したけれど、続かない場合もあります。

粘り過ぎは悪いグリットになりやすいですが、すぐにやめてしまっては粘る力が身に付きません。

一定期間まで続けたものの自分の中で手応えが感じられないといった場合は、柔軟に挑戦を変えていくことが大切です。

年度末など区切りの良いところまでは続けることで「やり抜く力」が高まります。

決めた期限までやり抜いたら、きちんと評価して次のチャレンジにつなげ、自分に何が足りなかったのかを見極めるようにして、成長のポイントにつなげるようにしましょう。

社会への貢献意識を持つ

グリットを鍛える方法の7つ目は、「社会への貢献意識を持つ」ということがあげられます。

グリットの高い人は自分の活動や仕事に使命感を持ち「社会へ貢献している」という思考を持っているため、貢献意識が継続力やモチベーションに影響していることを示しています。

ただ何も考えずに日々生きている人と比べ、日々の仕事が誰かの役に立っていると自覚している人では全くグリットは異なります。

さらに、社会の一員としての自分を再認識する行為は、メンタル面でも大きく成長を促すことになります。

従業員ひとりひとりの目標やモチベーションを可視化

⇒「HRBrain タレントマネジメント」資料ダウンロード

グリットの事例

グリットを持っている有名人の事例を通して、グリットが必要とされる理由について確認してみましょう。

イチロー

グリットの事例として、イチロー選手の事例について確認してみましょう。

ひたすら継続することは、グリットが高い人に共通している部分です。

説明は必要ないかもしれませんが、イチロー選手は日々コツコツと積み上げる職人だと言えます。

イチロー選手の有名な発言に、「特別なことをするために特別なことをするのではない、特別なことをするために普段どおりの当たり前のことをする。」「努力せずに何かできるようになる人のことを天才というのなら僕はそうじゃない。努力した結果何かができるようになる人のことを天才というのなら僕はそうだと思う。」という発言があります。

イチロー選手は、常に目標を設定し、成功体験を積み重ねた結果、高いグリットを持っていると言えます。

山中伸弥

グリットの事例として、山中伸弥教授の事例について確認してみましょう。

山中教授は、ノーベル生理学・医学賞を受賞しました。

未知の領域に長年取り組み、資金難など度重なるピンチに立ち向かい続けたうえでのノーベル賞受賞でした。

山中教授の有名な発言に、「9回失敗しないと、なかなか1回の成功が手に入らない」「ここで研究をやめたら、臨床医の世界から逃げ出して以来、2回目の挫折になる。それはあまりにも情けない。研究を続けるべきか迷っているうちに、朝も起きられなくなっていきました。」という発言があります。

山中教授は、まさに失敗を恐れずチャレンジし続けた結果、高いグリットを獲得するに至ったと言えます。

グリットは成功者が共通して持つ大切な要素

グリット(GRIT)とは、勇気、闘志、根性の意味を持ち、「やり抜く力」や「粘る力」と定義されています。

課題や壁にぶつかるなど、困難な場面でも諦めない精神や姿勢を示すグリットは、成功者が共通して持つ能力の1つだと言えます。

グリットは先天的な要素との関連性は無く、後天的に鍛えることができる能力です。

自分に合ったグリットの鍛え方を見つけ、自身の成長につなげるようにしましょう。

「HRBrain タレントマネジメント」は、従業員ひとりひとりのスキルやモチベーション、研修履歴などのデータを、簡単かつシンプルに一元管理します。

さらに、従業員のスキルマップや、これまでの実務経験、育成履歴、異動経験、人事評価などの従業員データの管理と合わせて、OKRなどの目標管理、1on1やフィードバックなどの面談履歴などの管理も可能です。

HRBrain タレントマネジメントの特徴

検索性と実用性の高い「データベース構築」を実現

運用途中で項目の見直しが発生しても柔軟に対応できるので安心です。

柔軟な権限設定で最適な人材情報管理を

従業員、上司、管理者それぞれで項目単位の権限設定が可能なので、大切な情報を、最適な状態で管理できます。

人材データの見える化も柔軟で簡単に

データベースの自由度の高さや、データの見える化をより簡単に、ダッシュボードの作成も実務運用を想定しています。

▼「タレントマネジメントシステム」についてさらに詳しく

【完全版】タレントマネジメントとは?基本・実践、導入方法まで解説

タレントマネジメントシステムの課題とは? 目的・導入の課題と成功事例まで

▼「タレントマネジメント」お役立ち資料まとめ

【人事担当者必見】タレントマネジメントに関するお役立ち資料まとめ