相対評価と絶対評価の違いとは?意味や人事評価での導入方法をわかりやすく解説

人材データの一元管理を実現し、あらゆる人事施策の実行をサポート

- 相対評価とは

- 相対評価の企業での例

- 相対評価のメリット

- 評価者が評価をしやすい

- 評価者の影響が少ない

- 競争の活発化と不均衡の防止ができる

- 相対評価のデメリット

- 適正な評価ができなくなる

- 個人の成長などをくみ上げにくい

- チームの一体感に欠ける可能性がある

- 絶対評価とは

- 絶対評価の企業での例

- 絶対評価のメリット

- 納得感を得やすい

- 個人の成長をくみ上げやすい

- 課題が分かりやすい

- 絶対評価のデメリット

- 全体のバランスを欠きやすい

- 評価者に左右されやすい

- 評価基準の設定が難しい場合がある

- 人事で求められる評価

- 人事制度の基本

- 人事評価には納得感が重要

- 柔軟な評価制度を設ける

- 絶対評価と相対評価を理解して最適な人事制度の構築を

人事評価の方法には「相対評価」と「絶対評価」の2種類があります。

相対評価と絶対評価はそれぞれ、メリットとデメリットがあり、どちらか一方が優れているというわけではありません。

自社の評価制度を制定する際は、それぞれの評価制度の特徴を理解した上で、業種や役職によって評価制度を使い分けることが大切です。

この記事では、相対評価と絶対評価のメリットとデメリット、使い分けや運用方法、適切な評価をするための考え方について、わかりやすく解説します。

ゼロから作る人事制度設計マニュアル

相対評価とは

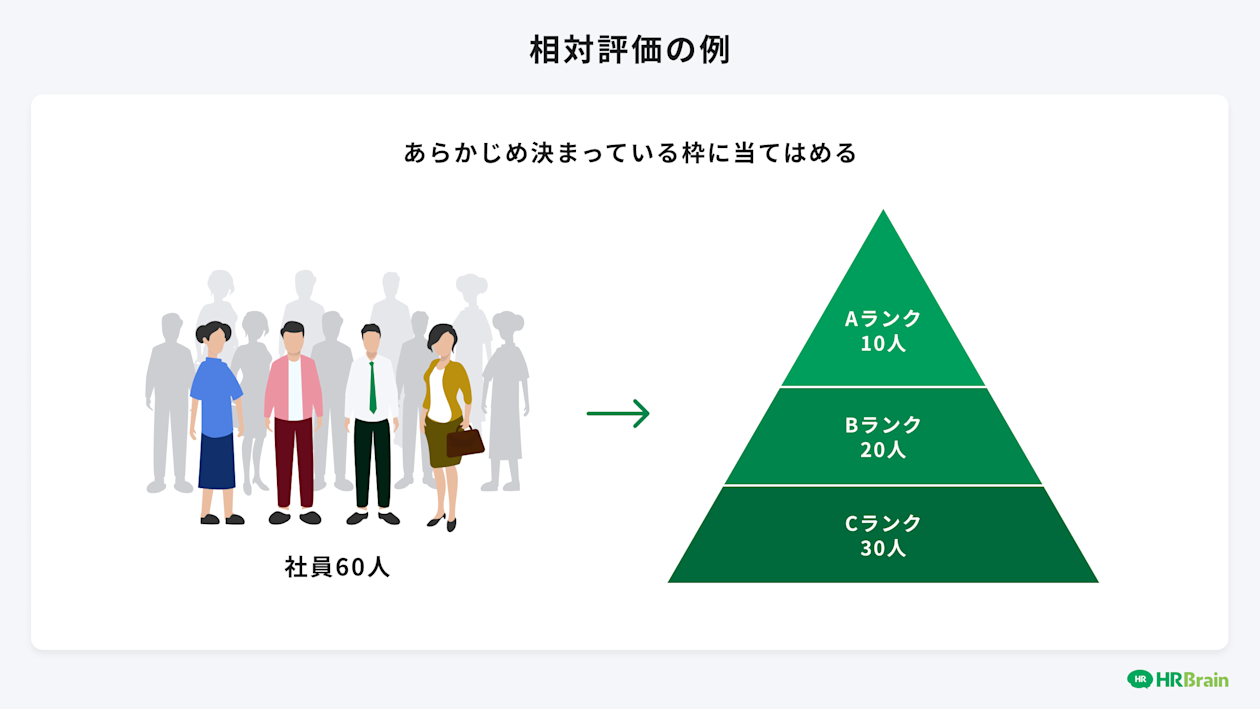

相対評価とは、他者との比較によって成績を決めるという評価方法です。

例えば、Aランクが10人、Bランクが20人、Cランクが30人、とあらかじめ評価の枠を決めておき、そこに当てはめる形で従業員の成績を決定します。

スポーツの選考において相対評価をする場合、「上位〇人までが予選通過」という決め方をします。

従来の日本では、相対評価方式がよく使われていました。

相対評価の企業での例

相対評価は企業で使用されることもよくあります。

チーム内の従業員の成績のみの比較で評価する方法と、平均成績を基準としてグループへの貢献度によって評価する方法の2通りがあります。

企業で相対評価が用いられる理由は、人件費を予算内に納めることができるという大きなメリットがあるからです。

例えば、グループ全員が好成績を収めたとしても、順位付けによって成績が決まるため、予算を大きくオーバーすることはありません。

▼「人事評価」についてさらに詳しく

人事評価とは?解決すべき9つの課題と人事評価制度のメリット5つを紹介

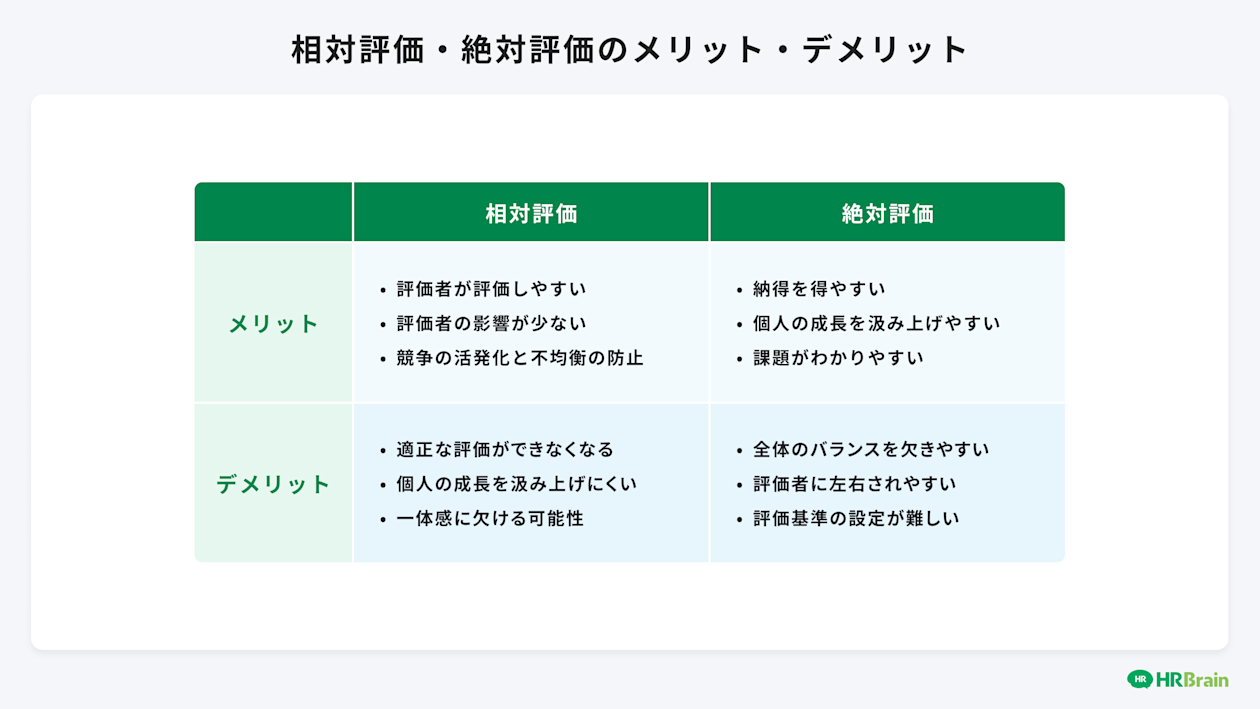

相対評価のメリット

相対評価のメリットについて確認しましょう。

相対評価と絶対評価を比較して、評価方法を絶対評価に切り替える企業も多くなってきていますが、相対評価にも良さがあります。

相対評価のメリット

評価者が評価をしやすい

評価者の影響が少ない

競争の活発化と不均衡の防止ができる

評価者が評価をしやすい

相対評価の1番のメリットは、「評価者が評価をしやすい」という点です。

集団の中で従業員同士を比較し、順位を割り振るので、検証の時間も必要ないでしょう。

また、明確な評価基準を設ける必要がないので、導入に時間がかからないこともメリットといえます。

特に、上司が部下の目標設定や管理などのマネジメントまでを業務としている場合、全員分の評価をつける作業は重いタスクになりがちなため、作業負荷を減らすことができるという点でも相対評価にはメリットがあります。

▼「目標設定」についてさらに詳しく

目標設定の方法とは?行うメリットや全体の流れ、留意点について解説

▼「マネジメント」についてさらに詳しく

マネジメントの仕事とは?求められるスキルや役立つ手法を紹介!

評価者の影響が少ない

相対評価のメリットは、「評価者の影響が少ない」という点です。

特に、評価基準が設けにくいコンサルティングやシステム運営などの作業においては、評価者が甘い場合と厳しい場合で、同じ従業員に対しての評価が大きく変わることも考えられます。

相対評価はその点、順位をつけるものなので、評価者の価値基準が全体に影響を及ぼすことが少なくなります。

さらに、景気などの外的要因による影響も小さくなります。

競争の活発化と不均衡の防止ができる

相対評価のメリットは、「競争の活発化と不均衡の防止ができる」という点です。

相対評価では、企業内やチーム内で順位付けがされるため、従業員に競争意識が芽生え、成績を自ずと競うようになり、より良い成績を収めようと努力するようになります。

そのため、管理者がコーチングなどを積極的に行わずとも、モチベーションのアップやスキルアップを自発的に行うようになります。

切磋琢磨する空気が浸透しやすくなることもメリットといえるでしょう。

そして、評価が高評価か低評価のどちらかに偏ってしまうという不均衡を防止することもできます。

▼「コーチング」についてさらに詳しく

コーチングとは?ビジネスでの役割と仕事で活かせる学び方

▼「モチベーションアップ」についてさらに詳しく

仕事のモチベーションを上げる方法とは?元人事が実体験をもとに解説

相対評価のデメリット

相対評価のデメリットについて確認してみましょう。

相対評価のデメリット

適正な評価ができなくなる

個人の成長などをくみ上げにくい

チームの一体感に欠ける可能性がある

適正な評価ができなくなる

相対評価のデメリットは、「適正な評価ができなくなる」という点です。

例えば学校での評価で、相対評価によって優秀と評価されていた生徒が、別の学校に転校した際に、評価が下位になってしまう、といったケースがあります。

相対評価は、あくまで学校内という限られた評価範囲内での順位付けによって決まります。

企業での相対評価でも、チーム内で優秀だった従業員が他の部署に異動した際に、他の部署では能力が圧倒的に足りていない、ということも起こる可能性があります。

そのため、相対評価では人事異動がスムーズに行えなくなる可能性が出てきます。

また、同程度の能力を持っている従業員同士であっても、順位付けをしなければならず、評価の理由を聞かれた際に、答えにくくなるというケースが発生します。

特に、少人数のチームの中では中間値がブレやすく、評価が適正でなくなる可能性があります。

▼「人事異動」についてさらに詳しく

人事異動の目的とは? 基本的な手順や実施のポイントについて紹介!

人事異動の業務効率化と「最適配置」実現のキーポイント

個人の成長などをくみ上げにくい

相対評価のデメリットは、「個人の成長などをくみ上げにくい」という点です。

個人がスキルアップや成績を上げたとしても、周囲の成績も同様に上がっていれば、逆に評価が下がるケースもあり得ます

そうなるとモチベーションの著しい低下や、企業に対する不満が発生してしまうかもしれません。

さらに、企業全体の評価とチーム内評価が乖離してしまう可能性があります。

実は優秀で能力がある従業員だとしても、チーム全体の能力が高いと、そのチームでの評価は低くなってしまうので、適正な評価に結びつかない場合があります。

チームの一体感に欠ける可能性がある

相対評価のデメリットは、「チームの一体感に欠ける可能性がある」という点です。

チーム内で競争意識を誘発することはメリットでもありますが、同時にデメリットにもなります。

自分の評価を上げるために「周りの足を引っ張る」という従業員が出てくる可能性もあるからです。

また、競争意識が煽られすぎた結果、チーム内で適切な情報共有がなされない、アイディアがあってもチーム内に提示しないといった、チームよりも個人を優先する体制が生まれやすくなる可能性があります。

絶対評価とは

絶対評価とは、あらかじめ決めておいたノルマや数値を達成できたかどうかによって、評価を決定する評価方法です。

絶対評価での評価方法は、評価対象者1人1人に対して、客観的な評価を下すことができます。

個人のスキルやキャリア、実績に基づいた評価ができるので、組織内の適正な評価にもつなげやすいのが特徴です。

日本が「年功序列」をメインとしていた頃は、相対評価が主流でしたが、「成果主義」の導入などによって絶対評価に切り替えている企業も多くなってきています。

絶対評価の企業での例

年功序列の廃止に伴い、絶対評価を導入している企業が増えています。

絶対評価は、企業の規模や他者の成績とは無関係に評価されることにもなるので、モチベーションやスキルアップに繋がりやすいという面があります。

しかし、人件費の拡大や偏った評価になりやすく、絶対評価の導入によってかえって組織の雰囲気が悪くなった例も多く、導入には慎重が必要です。

絶対評価の導入に成功している企業の例を見ると、業績や数字のみだけではなく、能力や景気、部署ごとの成績を鑑みるなど、相対評価と絶対評価を組み合わせているケースも多いようです。

絶対評価のメリット

絶対評価のメリットについて確認してみましょう。

絶対評価のメリット

納得感を得やすい

個人の成長をくみ上げやすい

課題が分かりやすい

納得感を得やすい

絶対評価のメリットは、「納得感を得やすい」という点です。

相対評価の場合は、成績が上がったとしても、他の従業員の成績も上がった場合、逆に評価が下がってしまう場合があります。

しかし、絶対評価の場合、具体的な評価を得るための基準が決まっているため、評価をされた側が納得しやすい評価理由を提示することができます。

そのため、相対評価とは違い、評価理由を問われた際も「この部分は優れているが、この部分が至らなかった」というように明確に評価理由を説明出来るため、評価の透明性を上げることにもつながります。

相対評価の評価理由が不透明なため、絶対評価に切り替えるべきだという意見も増えています。

個人の成長をくみ上げやすい

絶対評価のメリットは、「個人の成長をくみ上げやすい」という点です。

評価基準が大きく変動することは基本的にはないので、評価対象者が成長すれば、その分評価が上がることになります。

個人の成長がそのまま評価に反映されやすいのは、従業員にとって仕事をがんばる理由になります。

また組織としては、社内全体を通してどの部署や従業員が成長しているかなどの成長率や成績のデータを相対評価よりも分析しやすくなり、人事異動などの参考にできます。

課題が分かりやすい

絶対評価のメリットは、「課題が分かりやすい」という点です。

絶対評価では、評価基準が明確なため、次に何をすべきか対象者の課題や目標が見えやすいです。

これは、OKRやMBOなど、目標管理に主軸を置く現在の日本企業の評価制度と非常に相性が良いと言えます。

上司が部下にヒアリングをする際にも明確に課題についてアドバイスできるため、従業員の成長速度も向上することが見込めます。

また、企業全体の施策としても、従業員全体を見て足りない要素を発見しやすく、新しい制度や体制を作るための参考にもなります。

▼「OKR」についてさらに詳しく

Googleやメルカリも導入する目標管理手法、OKRの基礎知識

目標意識を高め、飛躍的な成長を実現する「OKR」入門書

▼「MBO」についてさらに詳しく

MBOとは?目標管理でのメリットやOKRとの違いを解説

絶対評価のデメリット

絶対評価のデメリットについて確認してみましょう。

絶対評価のデメリット

全体のバランスを欠きやすい

評価者に左右されやすい

評価基準の設定が難しい場合がある

全体のバランスを欠きやすい

絶対評価のデメリットは、「全体のバランスを欠きやすい」という点です。

極端な話、評価対象者全員が評価基準を達成してしまえば、全員が最高評価になり得ます。

そうなると評価としての機能を失ってしまいます。

また評価によって給与を決定する場合、人件費の予算の予測が立てづらいのもデメリットです。

全員が高評価を得ればその分人件費や報酬が膨らんでしまいます。

加えて従業員1人1人を細かく評価していくシステムのため、全体評価にリソースを割く余裕がなく、全体から見るとバランスを欠きやすいのも欠点と言えます。

評価者に左右されやすい

絶対評価のデメリットは、「評価者に左右されやすい」という点です。

達成目標が売上額や成約数などの目に見えるものなら良いのですが、そうでない評価の場合は、評価者の観念が基準となってしまいます。

例えば、勤務態度やコミュニケーション能力などは、明確に数値として示せるものではありません。

そうなると評価者に左右されるので、評価者が変わるたびに、同じ仕事をしていても全く異なる評価をされてしまう可能性があります。

評価者の傾向をどのように補整して平均値にすりあわせていくかが、絶対評価では大きな課題となります。

▼「評価者研修」についてさらに詳しく

人事評価制度研修はなぜ必要?研修の目的や被評価者メリットについて解説!

理想的な評価制度の運用には、評価者育成が欠かせない!

評価基準の設定が難しい場合がある

絶対評価のデメリットは、「評価基準の設定が難しい場合がある」という点です。

簡単すぎて誰でも達成できてしまう基準では意味がありませんし、難しすぎても評価基準としては不適切です。

平均的な評価に多くの人が集まるよう、適切な評価基準を設定する必要があります。

また、評価基準を設定するためには過去データ分析や、現在の従業員の実力を考慮するためのデータなど、さまざまな基準による判断が必要です。

この作業を誰にいつやらせるのかが、組織として大きな課題となるでしょう。

評価基準には人事部や経営者が何らかの形で携わるのは間違いありませんが、評価対象者の仕事を知らない第三者がデータだけを見て決定してしまうと、評価基準の全てが目に見える数値だけになってしまうため、健全とは言えません。

評価基準の決定と、その作業を誰が行うのか、そして作業者は評価基準を決められるだけの知識や現場について把握しているのかといったスキルが求められるため、非常に難しい作業になってしまいます。

人事で求められる評価

組織運営として、人事制度ではどのような施策が求められているのかについて確認してみましょう。

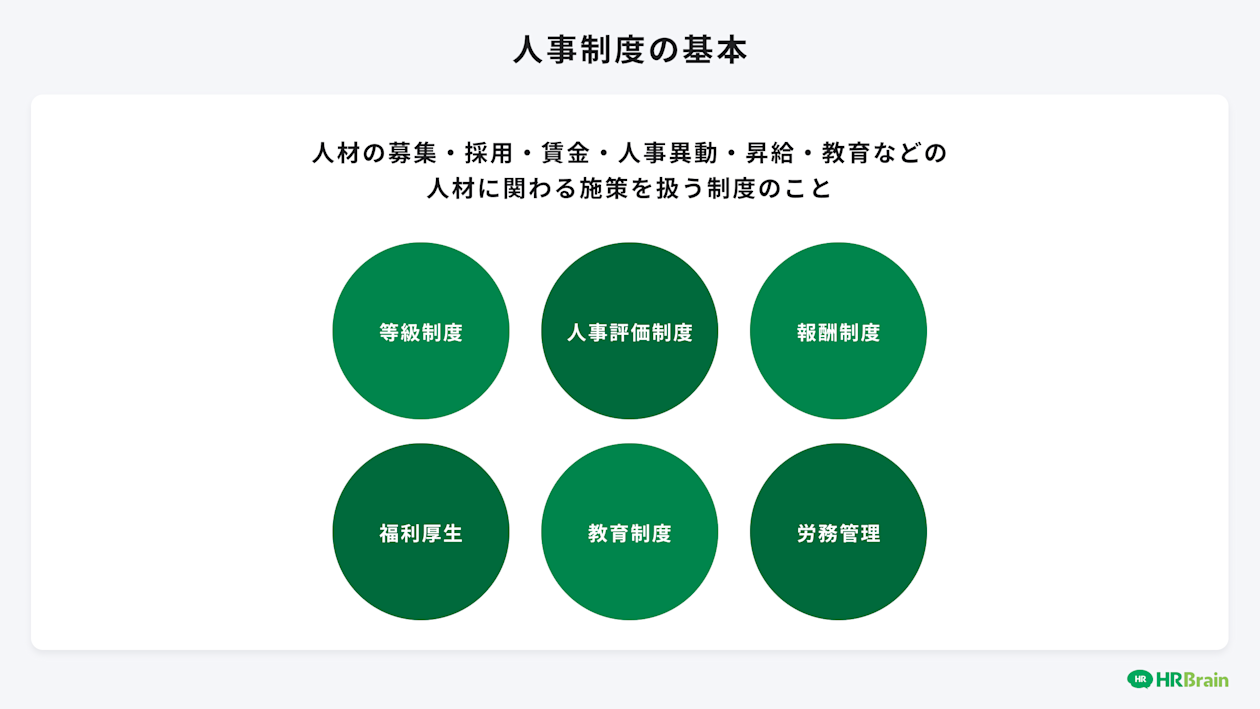

人事制度の基本

人事制度とは、人材の募集や採用、賃金、人事異動や昇給、教育などの人材に関わるあらゆる施策を扱う制度のことです。

人事制度は基本的に「等級制度」「人事評価制度」「報酬制度」の3つで成り立っています。

従業委員の持つ能力や成績を査定する「人事評価」を行い、評価から「等級」を決定し、そして等級に沿った「報酬」を決定します。

その他には、「福利厚生」や「教育制度」「労務管理」も人事制度に含まれています。

▼「人事制度」についてさらに詳しく

人事制度設計のポイントとは!設計方法を3つの人事制度を交えて解説

人事評価には納得感が重要

評価基準は、業績や経済状況によっても見直しを図らなければなりません。

評価基準は絶対的なものではなく、取引先の経営状況や経済状況などの外的要因によっても左右されることがあります。

複雑な要因が絡み合っているため、すべての従業員に納得してもらう評価制度の作成はそもそも不可能と言えます。

重要なのは、精度の高い評価基準を作ることではなく、作成した評価基準でいかに従業員から納得が得られるかです。

そのためにやるべきことは、上司によるマネジメントや第三者による監視、評価対象者に自身の課題や目標を自覚してもらうためのマネジメントです。

評価制度に納得してもらうための体制を築くことが、評価制度を成功させるためのポイントになります。

▼「納得度の高い評価」についてさらに詳しく

納得度の高い評価とは?目指すべき状態やアクションについて

柔軟な評価制度を設ける

人事評価において、絶対評価と相対評価のどちらか一方が優れているということはありません。

絶対評価を採用する企業が多いのも、現状の日本の経済状況や社会と相性が良いというだけです。

そのため、どちらか一方を採用するというより、絶対評価と相対評価の両方を柔軟に取り入れていくようにしましょう。

すでに行われている試みとしては、営業など評価基準がわかりやすい業種には絶対評価を、システムや法務など数値の見えにくい業種は相対評価にするといった、ハイブリッドな制度を設けている企業もあります。

このように、環境や業種に合わせた評価制度の導入が重要です。

絶対評価と相対評価を理解して最適な人事制度の構築を

かつては相対評価が主流だった日本社会ですが、めまぐるしい経済状況の変化やグローバルな働き方に対応するために、絶対評価を取り入れている企業が増えてきました。

だからといって、絶対評価の方が優れているというわけではありません。

それぞれの評価制度の特徴を理解した上で、業種や役職によって評価制度を使い分けることが大切です。

1つの評価制度にこだわらずに、最適な評価方法を検証することが、信頼性の高い評価制度の制定へとつながります。

「HRBrain人事評価」では企業や部署ごとのプロセスに合わせて自由に評価制度の設定や変更が行えます

また、人事評価コメントやフィードバック面談の履歴などのデータをクラウド上で管理することで、評価プロセスのブラックボックス化や、評価のバラつきを防ぐことが可能になります。

目標設定や目標に対しての進捗管理、従業員のスキルデータや育成記録なども、一元管理できるため、人事評価プロセスの透明化と合わせて、従業員の成長記録の蓄積も可能になります。

HRBrain人事評価の特徴

制度や目的に合わせたテンプレートが豊富

OKR、MBOなどの「評価テンプレート」や、1on1やフィードバックなどに使用する「面談シート」が充実しています。

企業ごとのプロセスに合わせて承認フローや項目を自由に設定

評価シートやワークフローのカスタマイズが可能なため、評価制度の変更にも柔軟に対応することができます。

評価の集計や調整もシステム上で完結

部署別など任意の項目で集計が可能で、評価結果の調整もシステム上で完結できます。

▼「人事制度システム」についてさらに詳しく

人事評価にシステムを使うべき3つの理由

【2023年】人事評価制度の事例7選!人事評価システム導入方法や話題の事例を紹介