失敗しない人事評価制度の作り方とは?7つのステップと成功事例

シンプルな操作で評価業務の効率化を実現

- 人事評価制度を作る前に押さえるべき3つの基本

- 評価制度

- 等級制度

- 報酬制度

- 人事評価制度を作る4つの目的

- 生産性や業績を向上させる

- 従業員の評価を公平に行う

- 最適な人員配置を実現する

- 人材を育成する

- 人事評価制度を作るうえで知っておきたい代表的な評価手法3選

- MBO(目標管理制度)

- コンピテンシー評価

- 360度評価

- 人事評価制度の作り方【7ステップ】

- 1.自社の現状を分析する

- 2.人事戦略・目的・方針を策定する

- 3.評価制度と評価基準を決める

- 4.評価項目を設定する

- 5.評価方法やルール、処遇に関する規定を取り決める

- 6.人事評価を行う幹部従業員を教育する

- 7.従業員へ周知して運用を開始する

- 効果的な人事評価制度を作る5つのポイント

- 人事評価制度と経営戦略を連動させる

- 制度の完成は長期的な視点で考える

- 運用可能な範囲で設計する

- 人事評価システムを活用する

- 人事評価制度の設計を得意とするコンサルティングを利用する

- 人事評価制度はつくった後の運用が重要

- 従業員アンケートを実施する

- 指標を設定してデータを活用する

- 人事評価制度を効果的に取り入れた成功事例3選

- 目標設定研修の実施で従業員全体の共通認識を|JA宮崎経済連

- 人事評価コンサルティングで「会社が求めていること」が明確に|株式会社イズミテクノ

- 人事評価基盤の構築で評価の可視化に成功|株式会社Sun Asterisk

- 人事評価制度の作り方を知って効果的な人材育成につなげよう!

「人事評価制度の作り方が分からない」「評価基準の公平性をどう保つべきか」と頭を悩ませていませんか?

適切な人事評価制度は、従業員のモチベーション向上と組織全体のパフォーマンス改善に直結する重要な仕組みです。

この記事では、人事評価制度を作る目的や効果的な設計方法、設計する際のポイントを解説します。

人事評価制度を導入した企業の成功事例や、効果的な人事評価制度の手助けとなるシステムについても紹介するので、人事評価に悩みを抱えている場合には参考にしてみてください。

人事評価制度を作る前に押さえるべき3つの基本

人事評価制度を構築する際には、理解しておくべき基本的な要素があります。 人事評価制度は単独で機能するものではなく、以下の3つの柱が相互に連携しながら機能することではじめて効果を発揮します。

評価制度

等級制度

報酬制度

上記3つの機能が相互に影響を与え合うことで、従業員の納得感とモチベーションを高める評価が可能になるでしょう。

評価制度

評価制度は、企業の理念やビジョン、経営戦略などを具現化し、それぞれに対する従業員の貢献度を評価します。

まずは、人事評価を行う目的を明確にしましょう。その際には「イノベーションの促進」「顧客サービスの向上」「リーダーシップ開発」など、具体的な目的を設定することが重要です。

目的を明確化することで、評価基準や評価方法の選定、フィードバックのあり方など、制度設計における基準を正しく設定できます。

また、人事評価制度は企業の真の価値観を従業員に伝える重要な機会です。たとえば、チームワークを重視する企業が個人の業績のみを評価するような矛盾があると、従業員は敏感に察知し、制度への信頼を失うことになるため、慎重な評価が必要です。

【関連コンテンツ】

等級制度

等級制度は、従業員の序列を定め、各段階に求められる職務内容、責任、能力要件を明確に定義し、評価基準の土台とする制度です。

この等級制度があることで、従業員は自分のキャリアパスを見通せるようになり、成長意欲が高まるでしょう。

等級の数は、企業の育成方針によって異なります。等級数が多いと昇格機会が増えモチベーション向上につながる一方で、一回ごとの昇格の達成感は薄れる傾向があります。逆に等級数が少ないと昇格機会は減りますが、昇格時の達成感は大きくなるでしょう。

等級数については互いのメリット・デメリットを踏まえたうえで、自社の規模や人材育成方針に合わせて、適切な等級数を設定することが重要です。

【関連コンテンツ】

報酬制度

報酬制度は評価結果にもとづき、昇給、賞与、昇格などの処遇を決定するものです。等級制度や評価制度の内容が報酬へしっかり反映されることが、従業員の制度への信頼とモチベーション向上につながるでしょう。

一般的に、短期的な業績や成果は、賞与や短期的な昇給に、長期的な行動やコンピテンシーへの行動評価は昇格や等級の変動に結びつけられることが多くあります。

また、賞与については、企業全体の業績や部門業績、個人業績に連動させて支給額を決定する傾向にあります。

報酬制度の設計においては、評価結果と処遇の間に明確な給与テーブルを用いて透明性を確保することが重要です。このプロセスが不明確であれば、たとえ評価プロセス自体が公正であっても、従業員の信頼は大きく損なわれ、制度全体が機能しなくなるでしょう。

【関連コンテンツ】

報酬制度(報酬管理)とは?目的や種類と人事管理や評価制度との関連性や適切な運用方法を解説

人事評価制度を作る4つの目的

人事評価制度は単なる評価のためのツールではなく、組織の成長と持続可能性を左右する重要な経営ツールです。その人事評価制度を構築する際には、明確にすべき目的が4つあります 。

生産性や業績を向上させる

従業員の評価を公平に行う

最適な人員配置を実現する

人材を育成する

目的を明確にすることで、効果的な人事評価制度設計が可能になるでしょう。

生産性や業績を向上させる

人事評価制度の最大の目的は、個人と組織全体の生産性や業績を向上させることです。

適切に設計された評価制度は、企業の経営戦略を個人の行動目標に落とし込み、業績向上につなげる強力なツールとなります。具体的には、評価基準や目標が明確であることで、自分の役割や現状を正確に把握したうえで、注力すべきことを理解することで、正しい方向への取り組みが可能になります。

制度設計時には、企業の経営戦略と評価を明確に連動させ、優秀な従業員への適切な報酬・昇給を保証することで、組織全体のパフォーマンス向上を促進することが重要です。

従業員の評価を公平に行う

従業員の貢献度や成果を、公平かつ透明に評価し、納得感とモチベーションを高めることも、人事評価制度の重要な目的のひとつです。

評価の公平性や透明性が欠如していると、従業員は自分の努力が正当に認められていないと感じ、モチベーションの低下や不満、離職につながる可能性があります。逆に、公平で透明性の高い評価制度は、従業員に努力は報われるという信頼感を与え、積極的な業務姿勢や高いパフォーマンス促進につながります。

公平な評価を実現するには、以下の要素を取り入れることを意識しましょう。

具体的かつ測定可能な評価基準を設定する

評価プロセスのルールを明確にする

評価者研修を実施して適切な評価方法を学ぶ

評価結果とその根拠の適切なフィードバックを行う

人事評価制度の作り方を学ぶ際には、公平性と透明性の確保が重視されるポイントです。

最適な人員配置を実現する

従業員の能力やスキル、適性を客観的に把握し、それを基に最適な人員配置を実現することも人事評価制度の目的です。

適材適所の人員配置は、個人の能力を最大限に発揮させるだけでなく、組織全体の生産性・効率性向上につながります。

最適な人員配置を実現するためには、スキルやコンピテンシー、適性などの多角的な要素を含めることが重要です。業績だけでなく、個人の特性も見極めることで、それぞれのストレス負担を減らしながら人員配置が可能になります。

また、評価データを一元管理し、分析した結果を蓄積するシステムの導入も効果的です。システムを活用することで、スキルマップの作成や後継者候補の特定が容易になります。

【関連コンテンツ】

人材を育成する

評価プロセスを通じて従業員の成長と能力開発を促進することも、人事評価制度の目的のひとつです。

評価プロセスは、従業員の現在の能力やパフォーマンスを測定するだけでなく、今後伸ばすべき能力やスキルを特定し、具体的な成長目標を設定する機会でもあります。

とくに、フィードバック面談を通じて、上司が部下の強みと改善点を伝え、資格取得や研修の受講など成長のための具体的なアドバイスを提供することで、効果的な人材育成の促進が可能です。

そうすることで、従業員は評価を判定される機会ではなく、成長の機会であると前向きに捉えられるようになります。

人材育成を重視した評価制度を構築するためには、評価者に対して評価方法やフィードバック方法を適切に学ぶ研修も必要不可欠です。

【関連コンテンツ】

人事評価制度を作るうえで知っておきたい代表的な評価手法3選

評価目的と方針が定まったら、それを達成するための具体的な評価手法を選定する必要があります。人事評価制度を構築する際に検討すべき主要な評価手法について、以下の3種類を紹介します。

MBO(目標管理制度)

コンピテンシー評価

360度評価

最適な手法は企業の目的や文化、職種特性によっても異なるため、複数の手法を組み合わせることもひとつの方法です。

MBO(目標管理制度)

MBO(Management by Objectives)は、従業員が主体的に目標を設定し、その達成度にもとづいて評価を受ける手法です。

この制度の最大の特徴は、組織の目標と個人の目標を連動させることで、個々の自主的なアクションを促す点にあります。

一般的には、年度初めに目標設定を行い、中間で進捗確認、期末に成果評価というサイクルでMBOを運用します。目標設定の質に評価の質が大きく左右されるため、管理職への目標設定研修も重要です。

また、単なる結果だけでなく、目標達成に向けたプロセスや努力も評価対象に含めることで、短期的な成果主義に陥るリスクを軽減できます。

MBOは、目標設定の難易度の高さや質のばらつきなどの課題が生じる可能性があるため、全従業員の視座を揃えながら慎重に運用する必要があります。

【関連コンテンツ】

コンピテンシー評価

コンピテンシー評価は、高い業績を上げる人材(ハイパフォーマー)に共通して見られる行動特性を評価基準とする手法です。

目標に対する達成度合いだけでなく、目標達成までの行動に焦点を当てて評価をします。代表的な評価項目には、以下の要素が挙げられます。

問題解決力

リーダーシップ

コミュニケーション力

コンピテンシー評価を導入する際には、評価者が主観に頼らず客観的に行動を観察・評価できるよう、具体的な行動事例を豊富に提示し、評価者研修を充実させることが効果的です。

人事評価制度の作り方を検討する際、コンピテンシー評価はMBOのような成果評価と組み合わせることで、目標に対する達成度合いとプロセスの両面から総合的な評価が可能になります。

【関連コンテンツ】

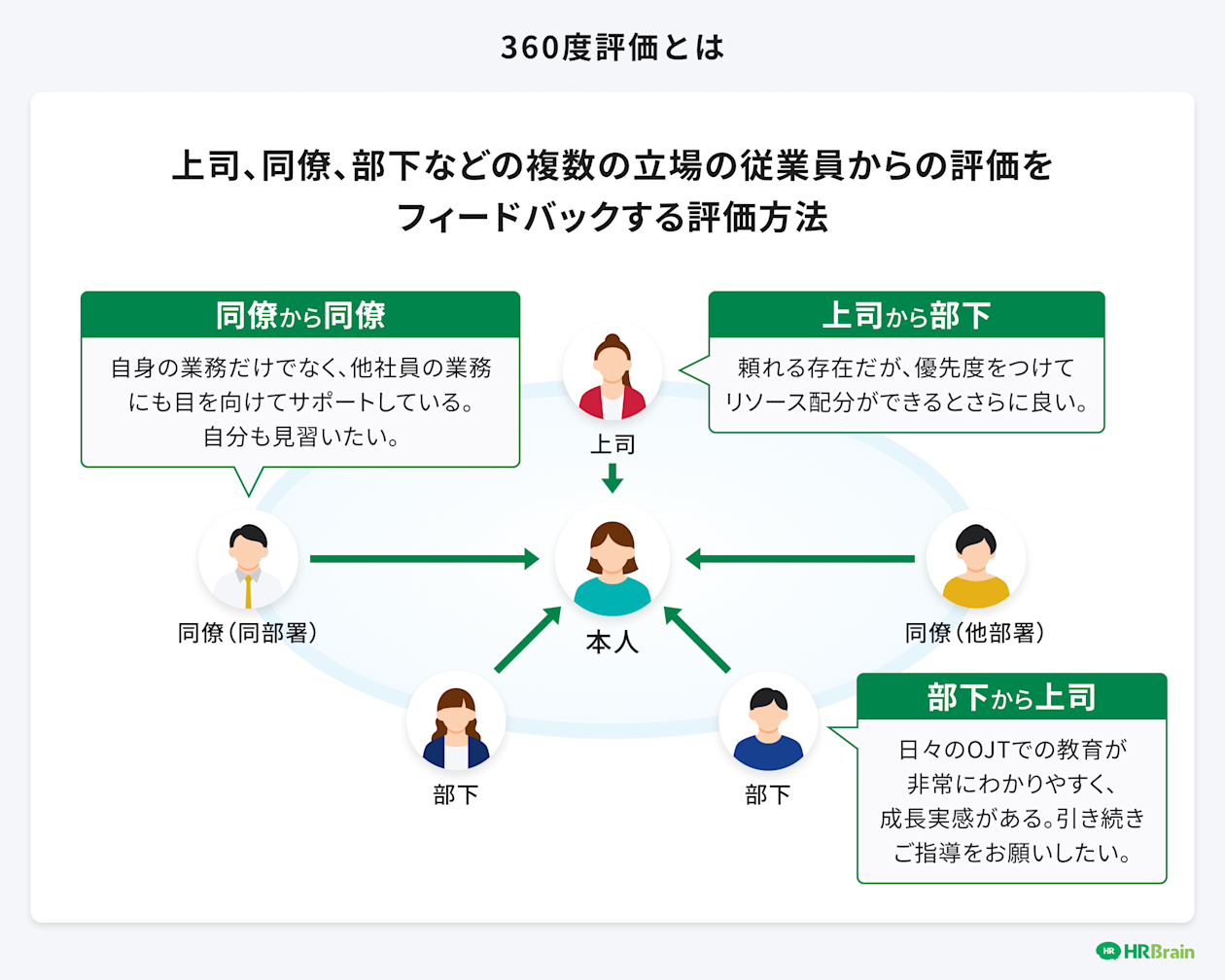

360度評価

360度評価は、上司だけでなく、同僚や部下、場合によっては他部署の従業員など、複数の関係者から評価情報を得る手法です。

多面的な行動や貢献を評価できることで、より公平で包括的な評価が可能になるため、リーダーシップやコミュニケーション能力など、周囲との関係性に関わる要素を評価する際に効果的です。

360度評価を導入する際は、まず育成や評価などの目的を明確にし、評価項目を慎重に設計する必要があります。多くの企業では、特定のコンピテンシーや行動特性に関する質問項目を設定し、5段階評価や自由記述などの形式で評価を集めます。

ただし、360度評価を直接昇給・昇格などの処遇に結びつけると、評価の歪みや人間関係の悪化を招く恐れがあるため、主に育成目的で活用するのがおすすめです。

【関連コンテンツ】

人事評価制度の作り方【7ステップ】

効果的な人事評価制度を構築するには、以下の7つのステップに沿って進めましょう。

- 自社の現状を分析する

- 人事戦略・目的・方針を策定する

- 評価制度と評価基準を決める

- 評価項目を設定する

- 評価方法やルール、処遇に関する規定を取り決める

- 人事評価を行う幹部従業員を教育する

- 従業員へ周知して運用を開始する

人事評価制度は組織の成長と持続可能性を左右する重要な経営ツールであるため、設計時から慎重に進めることが重要です。

1.自社の現状を分析する

新しい人事評価制度の設計、あるいは既存制度の見直しに着手する前に、自社の現状を分析し、解決すべき課題を明確にすることが重要です。現状分析を疎かにすると、実態にそぐわない制度が生まれ、形骸化するリスクが高まります。

まずは、経営層から一般従業員に至るまで、幅広い層へのヒアリングやアンケート調査を実施しましょう。調査から浮き彫りになる課題としては、以下のような内容が挙げられます。

昇進・昇格の基準が不明確

若手従業員のモチベーションが低い

部門間で評価の甘辛があり不公平感が生じている

評価結果が人材育成に繋がっていない

挙げられた課題について、問題を要素分解し原因や解決策を導き出し、優先的に取り組むべき課題を特定しましょう。

このプロセスは、従業員が自分たちの声が尊重されていると感じることで、新しい制度への心理的な抵抗感を和らげ、初期段階での支持を得るうえでも重要です。

2.人事戦略・目的・方針を策定する

現状分析で明らかになった課題を踏まえ、企業理念や経営戦略をもとに、新しい人事評価制度の具体的な目的と方針を策定します。目的は単なるスローガンではなく、具体的かつ測定可能な内容にしましょう。

たとえば「3年以内に次世代リーダー候補を20名育成する」「1年で、従業員満足度調査の項目を15ポイント向上させる」など、期限も含めた具体的な目標が有効です。

その目的をもとに、評価プロセスの透明性確保や成果と処遇の明確な連動などの方針を策定します。

策定された目的と方針は、全社的に共有・周知を徹底することが必要不可欠です。とくに、経営層を含むすべての管理職が、この目的と方針を深く理解し、積極的に推進する姿勢を示すことが、制度の成功に欠かせないでしょう。

3.評価制度と評価基準を決める

評価目的と方針が定まったら、それを達成するための具体的な評価手法と評価基準を選定・設計します。

目標管理制度(MBO)やコンピテンシー評価、360度評価など、代表的な評価手法の中から、自社に最適なものを選択したり、組み合わせたりする方法があります。

また、評価基準として業績評価や能力評価、行動評価を設定し、職種や等級によってそれぞれのウェイトを調整しましょう。経営層では業績評価の比重が大きく、若手従業員では能力開発を促すために能力評価の比重を高めるなどの工夫も考えられます。

とはいえ、さまざまな評価手法や評価基準を取り入れた複雑な制度は運用負荷が高く形骸化しやすいため、とくに中小企業はシンプルな制度設計を心がけることも、効果的な制度設計を行う秘訣です。

4.評価項目を設定する

評価項目は、従業員の行動を方向づけ、納得感と公平性を左右する重要な要素です。主な項目として、成果・能力・情意の3つの観点から設定されることが一般的です。

要素 | 内容 | 設定項目例 |

|---|---|---|

成果評価 | ・仕事の成果や結果を評価 | ・品質 |

能力評価 | ・仕事を遂行する能力について評価 | ・理解度 |

情意評価 | ・仕事にのぞむ姿勢や勤務態度を評価 | ・責任感 |

重要なのは、各項目を具体的な行動や測定可能な指標として定義することです。たとえば、「提案力」という抽象的な能力に対して「顧客の課題を正確に把握し、解決する適切なソリューションを提案できる」というように具体性を持たせましょう。

評価項目を設定する際は、各部門の責任者や現場の従業員にヒアリングを行い、業務実態に即した実効性の高いものにすることが透明性のある評価につながるポイントです。

5.評価方法やルール、処遇に関する規定を取り決める

評価項目が決まったら、具体的な評価方法や運用ルール、昇給・昇格などの処遇の連動方法を明確に規定します。

評価方法としては、5段階やABC評価など、どのような方法で評価するのかを具体的に決めましょう。評価が中間に偏ってしまうことを避けたい場合は、4段階評価にする方法も有効です。

処遇への反映については、評価ランクと現在の給与水準を組み合わせた給与テーブルを用いて、昇給率や昇給号数を決定する方法もあります。賞与については、個人の評価ランクに応じて支給係数を設定し、基本給に乗じて個人賞与額を算出する方式が一般的です。

運用ルールは、明確さと実行可能性のバランスを考慮して設計し、複雑すぎるルールは現場の負担となり形骸化しやすいことに注意が必要です。

6.人事評価を行う幹部従業員を教育する

公平性や納得感の高い人事評価を継続させるためには、人事評価を行う幹部従業員の教育が必要不可欠です。

評価者が適切な知識とスキルを持たなければ、いかに優れた評価制度も形骸化するリスクがあります。

効果的な評価者研修には、以下の内容が含まれます。

制度の目的や理念の理解

評価基準や項目の詳細理解

評価者としての心構え

客観的な事実観察と記録方法

フィードバック面談スキル

研修方法としては、講義だけでなく、評価面談のシミュレーションや実際の評価事例の検討をロールプレイングを交えて実践的に取り組むことが効果的です。

評価者研修は一度実施して終わりではなく、定期的なフォローアップ研修や評価者同士の勉強会などを通じて、継続的にスキルアップを図ることが重要です。

【関連コンテンツ】

7.従業員へ周知して運用を開始する

新しい人事評価制度を導入または大幅に改定する際には、従業員の理解と協力を得て、制度をスムーズに組織文化に定着させる戦略的なコミュニケーションが必要不可欠です。

まず、制度を変更する理由や制度の目的、メリットの有無について明確に伝えます。周知方法としては、全従業員に説明会を実施したうえで、制度の概要や評価項目・基準、評価プロセス、評価結果の活用方法などを丁寧に説明しましょう。

また、説明資料・ハンドブックの作成・配布、社内報での情報発信なども効果的です。

重要なのは、一方的な通達ではなく、質疑応答の時間を十分に設け、従業員の疑問や不安を解消することです。

さらに、従業員がいつまでに何を準備・対応する必要があるのかという具体的な導入スケジュールを明確に示すことでスムーズな制度運用につながるでしょう。

効果的な人事評価制度を作る5つのポイント

人事評価制度を構築する際には以下のポイントを押さえておくことで、効果的な制度設計が可能になります。

人事評価制度と経営戦略を連動させる

制度の完成は長期的な視点で考える

運用可能な範囲で設計する

人事評価システムを活用する

人事評価制度の設計を得意とするコンサルティングを利用する

優れた設計と運用を実現するためには、単に評価項目を設定するだけでなく、戦略的視点や実行可能性、効率化など多角的な要素を考慮しましょう。

人事評価制度と経営戦略を連動させる

人事評価制度は、企業の理念やビジョン、経営戦略と密接に連動させる必要があります。評価制度は従業員に対して、評価内容や基準を明確に伝えるツールであり、実質的な行動指針として機能します。

たとえば、顧客第一主義を掲げる企業が内部プロセスの効率性だけを評価する制度を採用していれば、従業員は努力すべき方向性に迷い、モチベーションを低下させてしまうかもしれません。

重要なのは、中期経営計画や年度方針から、組織として重視すべき成果や行動を明確に抽出し、評価項目やウェイト付けに直接反映させることです。

経営層と人事部門が密に連携し、評価制度が浸透することによってもたらされる組織への影響を具体的にイメージすることも重要です。

制度の完成は長期的な視点で考える

理想的な人事評価制度は、簡単に完成するものではなく、継続的な改善と進化を前提とした長期的視点で構築すべきです。

人事評価制度は、組織文化や従業員の意識、業務環境と密接に関わる複雑なシステムであるため、実際に運用するまで見えてこない課題や改善点が多数存在します。

そのため、人事評価制度の作り方においては、緻密に計算された完璧な制度を目指すよりも、年1回の見直しや社員アンケートを通じて制度を改良していくことが強い組織作りにつながります。

まずは、解決すべき課題に対するアプローチを優先させながら、運用することで段階的に発展させていく体制を整えることが重要です。

運用可能な範囲で設計する

人事評価制度は、自社の規模や人的リソース、組織文化に適した、実行可能で持続可能な範囲で設計することが重要です。

いかに理想的な設計であっても、実際に運用できなければ意味がありません。複雑すぎる評価制度や運用負荷の高い仕組みは、当初は熱意を持って取り組まれても、時間の経過と共に形骸化しやすく、最終的には信頼性を失います。

人事評価制度の作り方において重要なのは、理想と現実のバランスです。人事担当者数や管理職の時間的余裕、評価スキルなどを含めた自社の人的リソースを客観的に評価し、持続可能な運用負荷の範囲を見極めましょう。

人事評価システムを活用する

人事評価制度の運用を効率化し、最大の効果を得るためには、適切な人事評価システムの活用が有効です。

人事評価プロセスには評価シートの配布・回収や集計、データ分析など多くの事務作業があるため、すべて手作業で行うことで、人事担当者や管理職の負担が大きくなり、ミスや遅延の発生につながります。

人事評価制度の作り方を検討する際のシステム選定では、自社の評価制度に適した評価テンプレートの有無や拡張性を重視しましょう。

ほかに重要な要素としては、評価項目や評価フローを自社の制度に合わせてカスタマイズできることや全従業員にとって操作が直感的で分かりやすいこと、他システムとの連携が可能なことが挙げられます。

HRBrainの人事評価システムであれば、シンプルな操作でさまざまな種類の評価シート準備・配布から集計までをワンストップで実現し、評価基準やプロセスを見える化することで評価業務の効率化の手助けをしてくれます。

人事評価制度の設計を得意とするコンサルティングを利用する

人事評価制度の設計には、専門的な知識と経験が必要です。とくに、はじめて制度を構築する場合や大幅な見直しを行う場合は、この分野を得意とするコンサルティングサービスの活用を検討すべきです。

人事評価制度の作り方には、評価理論や心理学的側面、法的リスクなど、多岐にわたる専門知識が求められます。また、社内だけの視点では、当たり前と思っている習慣や思い込みに気づきにくく、客観的な視点が不足しがちです。

コンサルティングを活用する際は、人事評価制度を採用する目的や支援が必要な部分を明確にする必要があります。また、制度設計全般や評価項目の策定、評価者研修など、必要な部分に絞った依頼も可能です。

HRBrainコンサルティングなら、評価制度や等級制度などの人事評価制度設計から、評価者研修や目標設定研修などを必要に応じて請け負うことで、人事制度の悩みを解決します。

人事評価制度はつくった後の運用が重要

人事評価制度の効果を最大化し、持続可能な仕組みとして定着させるためには、人事評価制度を構築した後の取り組み方が重要です。

従業員アンケートを実施する

指標を設定してデータを活用する

優れた制度設計であっても、導入後の運用が適切に行われなければ、形骸化してしまい本来の目的を達成できないため、適切な運用を意識しましょう。

従業員アンケートを実施する

人事評価制度の有効性を測り、改善していくうえで、従業員からの直接的なフィードバックは必要不可欠です。

定期的な従業員アンケートやサーベイ調査は、制度に対する社員の認識や満足度、課題感を把握するための重要なツールです。

また、アンケート結果は、とくに低評価の項目や自由記述での具体的な意見を基に改善策を検討します。たとえば、「フィードバックの質」が低評価だった場合は、管理職向けのフィードバックスキル研修を強化するなど、具体的なアクションにつなげることが考えられます。

効果的なアンケート実施のポイントは、匿名性を確保し、結果を迅速に共有することです。そうすることで、制度が組織の実態に合わせて進化し、社員の納得感とモチベーション向上に貢献するでしょう。

【関連コンテンツ】

指標を設定してデータを活用する

人事評価制度の有効性を客観的に把握し改善につなげるためには、適切な指標を設定し、定点観測することが重要です。

指標を設定することで、モチベーション向上や人材育成などにおいて測定したデータの数値と比較できるため、目標をどの程度達成しているかを示すバロメーターとなります。

指標を設定する際は、制度の目的に直結する、測定可能で具体的な指標にすることがポイントです。現状を把握したうえで改善目標を設定し、定期的に測定する仕組みを整えましょう。

また、指標は単に数値を追うだけでなく、変化の背景要因を分析し、具体的な改善アクションにつなげることも重要です。

人事評価制度を効果的に取り入れた成功事例3選

人事評価制度を効果的に導入・運用している以下の企業について、具体的な事例を紹介します。

目標設定研修の実施で従業員全体の共通認識を|JA宮崎経済連

人事評価コンサルティングで「会社が求めていること」が明確に|株式会社イズミテクノ

人事評価基盤の構築で評価の可視化に成功|株式会社Sun Asterisk

自社の制度として置き換える際には、成功事例をそのまま模倣するのではなく、その背景にある考え方や成功要因を理解したうえで自社の状況に合わせて応用することが重要です。

目標設定研修の実施で従業員全体の共通認識を|JA宮崎経済連

園芸農産事業や畜産事業を主幹事業として宮崎農業の発展に注力しているJA宮崎経済連は、人事考課がExcelや紙で行われていることにより工数がかかり、情報共有もできていないことに問題を抱えていました。また、人事考課制度にばらつきがあることで、人事評価の非効率さも浮き彫りになっていました。

そこで、HRBrainを導入。システムやコンサルティングの活用によって、職員に対して人事考課制度や目標設定の大切さ、目標設定のポイントをインプットできたことで、人事評価に対する意識改革が可能になりました。その後、評価基準の透明化と評価のばらつきの解消によって適切な制度運用を実現しました。

【関連コンテンツ】

人事評価コンサルティングで「会社が求めていること」が明確に|株式会社イズミテクノ

アルミニウムの表面に加工処理をしたアルマイトの提供、技術相談・新規開発の対応をしている株式会社イズミテクノは、事業の急成長に伴い、人事評価における課題を抱えていました。具体的には、評価基準が統一されていないため、登用される人材の能力にバラつきがあることが問題でした。

そこで、HRBrainのコンサルティングサービスを導入。サービスの導入により、これまで曖昧だった評価基準が明確化されました。期待される役割や行動が言語化されたことで、役職と実態のミスマッチが可視化され、従業員の納得感向上につながりました。

さらに、等級制度の導入は、会社が求める人物像への理解を深め、自社の価値観に合う人材の採用にも好影響を与えています。

【関連コンテンツ】

人事評価基盤の構築で評価の可視化に成功|株式会社Sun Asterisk

大企業やスタートアップのDXを技術面・人材面から支援する株式会社Sun Asterisk(サンアスタリスク)は、人事評価において持続性のある管理の仕組みが構築されていないことに課題を感じ、会社のビジョンと従業員のつながりの脆弱化を懸念していました。

そこで、評価シートのテンプレートが豊富にそろっているため、すぐに運用開始できるHRBrainを導入。その結果、評価シートを活用して評価プロセス全体がシステム上で可視化されたことで、管理工数が大幅に削減されました。目標内容やコメントもすぐに確認できるようになり、評価履歴も簡単に追えるようになりました。

【関連コンテンツ】

人事評価制度の作り方を知って効果的な人材育成につなげよう!

効果的な人事評価制度の構築は、自社の現状分析から始め、明確な目的設定と適切な評価手法の選択が必要不可欠です。

MBOやコンピテンシー評価、360度評価など、目的に合った手法を取り入れながら、7ステップのプロセスで正しく制度を設計しましょう。

人事評価制度の導入を成功させるためには、経営戦略と連動させながら、長期的視点での制度完成を目指すことが重要です。運用可能な範囲での設計を行い、効率的な評価を行うためにはシステムの活用も有効な手段です。

制度構築後も従業員アンケートや指標設定によるデータ活用で継続的な改善を行うことで、公平で透明性のある評価制度が実現し、組織全体のパフォーマンス向上につながるでしょう。