アクティブラーニングとは?意味と研修や人材育成で使える手法と導入事例を簡単に解説

人材データの一元管理を実現し、あらゆる人事施策の実行をサポート

- アクティブラーニングとは

- アクティブラーニングとパッシブラーニングとの違い

- アクティブラーニングが注目される背景

- 学習定着率が高い

- 主体性や創造性を養うことができる

- アクティブラーニングを人材育成に取り入れるメリット

- 深い学びが得られる

- 社会人としての基礎力が身に付く

- アクティブラーニングの手法

- ケースメソッド

- フィールドリサーチ

- ジグソー法

- ラウンドロビン

- アクティブラーニングを研修で活用するためのポイント

- 発言しやすい雰囲気を作る

- 研修の目的やゴールを明確にする

- 業務に活かせる仕組みづくりを行う

- アクティブラーニングを導入している企業事例

- アクティブラーニングの企業事例:キヤノン株式会社

- アクティブラーニングの企業事例:住友商事株式会社

- アクティブラーニングは人材育成でのスキルの定着に役立つ

アクティブラーニングとは、学習する側が自ら「能動的」に参加することで、学習効果が飛躍的に高まる学習方法です。

アクティブラーニングの手法はさまざまですが、自社に合った方法で研修や人材育成に取り入れることで、従業員ひとりひとりの学習定着率が上がり、スキルや能力アップにつながります。

この記事では、アクティブラーニングの意味や注目されている背景、アクティブラーニングを取り入れた研修や人材育成の方法、アクティブラーニングを導入している企業の事例について簡単に解説します。

人材育成を「成功」させる方法

アクティブラーニングとは

アクティブラーニングとは、学生や社会人など幅広い層を対象とし、学習する側が主体的に学べる教育方法で、文部科学省も推進しています。

アクティブラーニングは、「認知的」「倫理的」「社会的能力」「教養」「知識」「経験」などの汎用的能力の向上を目的としていて、「ディスカッション」「グループワーク」「ディベート」などの体験学習を中心に、学習する側が自ら「能動的」に参加することで、学習効果が飛躍的に高まる学習方法です。

アクティブラーニングは、「アクションラーニング」や「参加者中心型学習」「学習者中心型学習」とも呼ばれています。

アクティブラーニングとパッシブラーニングとの違い

パッシブラーニングとは、先生が大勢の生徒に向かって教科書の内容を説明するような「受動的」な教育方法で、インプットが中心の学習方法です。

インプットが中心になると、学ぶ側の生徒は先生の話を聞いているだけになりがちになってしまいます。

一方アクティブラーニングでは、1つの課題(テーマ)が与えられ、課題を解決するために、グループワークやディスカッション、フィールドワークを行う「能動的」な教育方法で、アウトプットが中心の学習方法です。

生徒自身が、課題の背景を調べたり、何が重要かを考えたり、まとめや発表を行うため、与えられた課題を解決することから学びを得ることが大きな特徴です。

アクティブラーニングが注目される背景

アクティブラーニングが注目されている背景について確認してみましょう。

アクティブラーニングが注目される背景

学習定着率が高い

主体性や創造性を養うことができる

学習定着率が高い

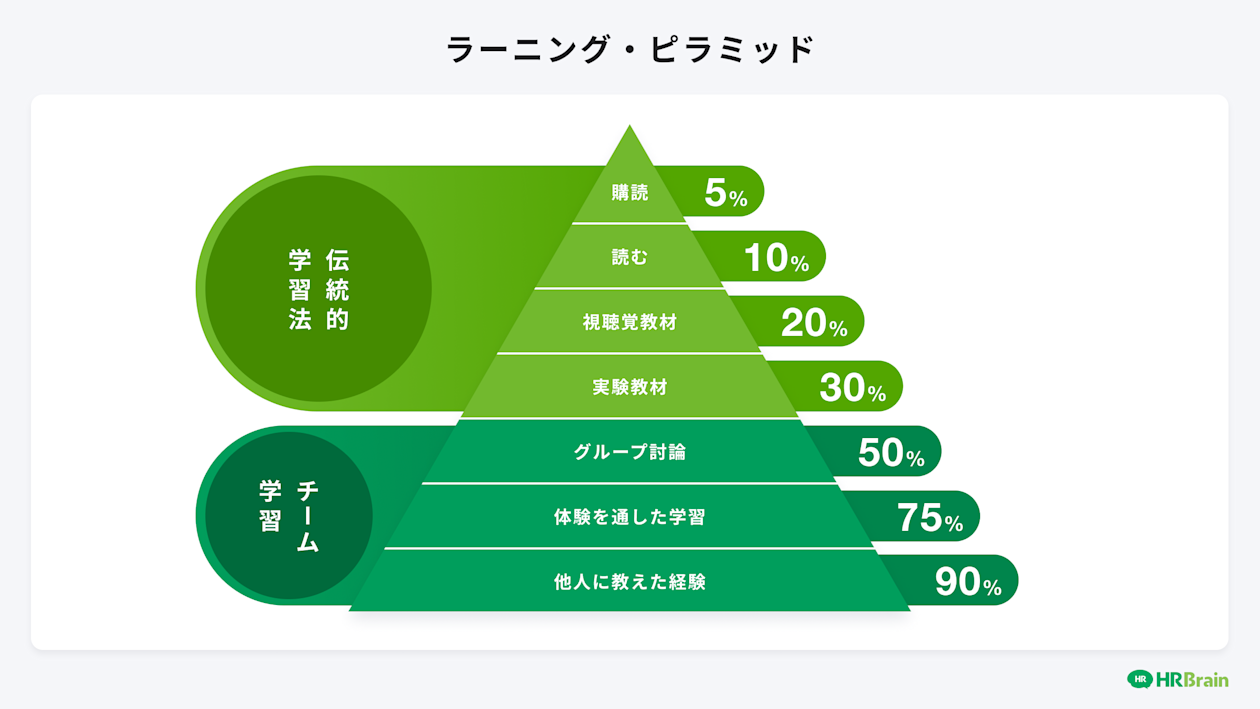

学習方法と平均学習定着率の研究として、アメリカ国立訓練研究所による「ラーニングピラミッド」があります。

(出典)アメリカ国立訓練研究所「NTL Institute for Applied Behavioral Science」ををもとにHRBrainが作成

ラーニングピラミッドによると、講義などの従来のインプット中心の学習方法の学習定着率は「5%」と最も低くなっています。

反対に、グループワークなどの体験を通した学習での学習定着率は「75%」、他人に教えた経験での学習定着率は「90%」と高くなっています。

主体性や創造性を養うことができる

アクティブラーニングではフィールドワークを行うことが多いため、何かを調べたり発見したりすることで、研修の受講者の主体性を促すことができます。

また、テーマについて話し合う際に自分の意見を持つ必要があります。

自分と異なる意見に出会ったり、これまで思いつかなかった視点を得たりすることができるため、新たな発想を創造することができます。

研修の講師は、受講者の主体性や創造性が発揮されるよう、議論に「ブレインストーミング」を導入したり、ファシリテーター役に徹するといった工夫が必要です。

▼「研修」についてさらに詳しく

社員研修とは?内容やプログラム例、おすすめサービスを解説

▼「ブレインストーミング」についてさらに詳しく

ブレインストーミング(ブレスト)とは?意味とやり方やルールについて解説

▼「ファシリテーション」についてさらに詳しく

ファシリテーションとは?役割や必要なスキルと実践方法を解説

アクティブラーニングを人材育成に取り入れるメリット

アクティブラーニングは指導者が「何を教えるか」「何を伝えるか」ではなく、受講者が主役となって「どのように学ぶか」「何を得たのか」に注目する学習手法です。

アクティブラーニングを人材育成に取り入れることで得られる2つのメリットについて確認してみましょう。

アクティブラーニングを人材育成に取り入れるメリット

深い学びが得られる

社会人としての基礎力が身に付く

深い学びが得られる

アクティブラーニングは従来のインプット中心の学習のように、新たな知識をただ覚えるだけではありません。

自分自身がすでに持っている知識や体験とデータを結びつけて考えることが必要です。

また、他の受講者と話し合うことで、これまで気付けなかった視点を得られたり、自分の考えを整理したりすることができるようになり、インプット中心では得られなかった深い学びを得ることができます。

社会人としての基礎力が身に付く

アクティブラーニングではフィールドワークやグループワーク、ディスカッションを行うため、問題解決力や他者と協働する力、人間関係能力を養うことができます。

これらの能力は、社会人として必要な基礎的な能力であり、従来型の学習手法では身につかない能力です。

▼「人材育成」についてさらに詳しく

人材育成とは?何をやるの?基本的考え方と具体的な企画方法を解説

経営戦略と連動した人材育成を実現する方法

⇒「失敗しない人材育成ハンドブック」資料ダウンロード

アクティブラーニングの手法

アクティブラーニングの代表的な手法について確認してみましょう。

ケースメソッド

ケースメソッドとは、実際の事例(ケース)を元にして、社会が抱える課題、企業や人物の悩みを解決するプロセスです。

事例には悩みや問題を抱える主人公が出てきます。

受講者は主人公が抱える悩みや立場を十分に理解し、「もし自分が主人公と同じ状況だったなら、どのように判断して行動するか」を考え、意見をグループで発表したり、意見に対する質問に答えたり、他の受講者の意見を聞いたりします。

ケースメソッドは自分1人では思いつかなかった視点や考え方に気づくことができることが特徴です。

フィールドリサーチ

フィールドリサーチとは、受講者が問題が発生している場所や興味がある現場へ実際に出向き、情報収集や分析を行って問題解決を行うプロセスです。

フィールドサーチは現場へ出向くことで、資料やインターネット上で調べているだけでは分からなかった事実や視点を見つけることができるのが特徴です。

ジグソー法

ジグソー法とは、問いに対するヒントをあえて分解して別々のメンバーに提示し、各自が答えを持ち寄って、回答を導き出すというプロセスです。

バラバラのヒント(知識)が1ヶ所に集まる様子がまるでジグソーパズルに似ていることからジグソー法と名づけられました。

ジグソー法は「エキスパート活動ジグソー法」「ジグソー活動」「クロストーク活動」の3つのステップで進めます。

エキスパート活動ジグソー法

まずは、メンバーをそれぞれの専門性に応じてグループ分けをします。講師は各グループに対して異なるヒントを与え、各グループではヒントに基づいて専門性を持って議論をして答えを検討します。

ジグソー活動

次に、最初に作ったグループを解体し別のメンバーでグループを作ります。つまり、別々のヒントを持ったメンバーにより新しいグループが構成されます。そこで最初のグループの検討内容を持ち寄って答えを再度検討します。

クロストーク活動

最後に、グループで再検討して導き出した答えをグループ毎に発表します。発表の際は誰でも質問をすることができ、議論の内容をより深めることができます。

3つのステップによって、「自分で考える力」「他人の考えを理解する力」「問題解決力」「他者と協働する力(チームワーク)」などを養うことができます。

ラウンドロビン

ラウンドロビンは、1つの課題に対して次々とアイデアや意見を出し合っていくプロセスです。

アイディアや意見を出している際は、途中で質問や議論をしたりせずに、あらかじめ決めておいた順番に従って発言していく(ラウンドする)ことが特徴です。

必ず順番が回ってくるため発言の機会が平等になります。

アクティブラーニングを研修で活用するためのポイント

アクティブラーニングを研修で活用するためのポイントについて確認してみましょう。

アクティブラーニングを研修で活用するためのポイント

発言しやすい雰囲気を作る

研修の目的やゴールを明確にする

業務に活かせる仕組みづくりを行う

発言しやすい雰囲気を作る

アクティブラーニングを研修で活用するためのポイントは、「発言しやすい雰囲気を作る」ことです。

雰囲気作りはアクティブラーニングを行う上で最も重要なポイントです。アクティブラーニングでは数多くのグループワークやディスカッションを行います。

そのときに受講者が発言しにくい雰囲気があると全く盛り上がりません。そこで、受講者同士が発言したり質問したりしやすいよう、研修の最初に雰囲気づくりを行うことが大切です。

具体的には、アイスブレイクを行います。受講者に単なる自己紹介ではなく、短い時間のゲームを行わせたり、メンバーが交流できるような小さなイベントを用意すると、受講者は発言しやすいと感じることができます。

研修の目的やゴールを明確にする

アクティブラーニングを研修で活用するためのポイントは、「研修の目的やゴールを明確にする」ことです。

アクティブラーニングは「何を学ぶか」よりも「どのように学ぶか」を重視した受講者中心の学習手法です。

とはいえ、「グループディスカッションはとても盛り上がったけれど、結局、問題は全く解決していない」という場合もあります。

研修の最初に、ある程度の「ゴール(到達点)」を伝え、最後に振り返ることで意味のある学びが得られたかどうか検証する必要があります。

業務に活かせる仕組みづくりを行う

アクティブラーニングを研修で活用するためのポイントは、「業務に活かせる仕組みづくりを行う」ことです。

研修は、その場限りで終わってしまう場合があります。

「研修では一応答えが出たけど、現場では全然違う」「研修は研修で形だけの取組みで、現実は従来どおり」という事になれば、学習効果は全くありません。

アクティブラーニングで取り上げる事例を現実に近いものにしたり、意見を発表する際に本音かどうかを講師が見極めたりすることが必要です。

また、研修のまとめの段階で、研修で得た気づきや学びを実務や業務に今後どのように活かすかを明確にしておくことも重要です。

今後の業務に活かす項目を洗い出す際は、数の多さを求める必要はありません。

極端に言えば1つの研修で1つの学びがあれば充分です。

もちろん、学びが多ければそれに越したことはありませんが、学びの数よりも実務へ活かすことの方がより重要になります。

研修や人材育成の振り返りに

⇒「HRBrain タレントマネジメント」資料ダウンロード

アクティブラーニングを導入している企業事例

アクティブラーニングを実際に導入している企業の事例について確認してみましょう。

アクティブラーニングの企業事例:キヤノン株式会社

キヤノンは、カメラや半導体を製造する大手精密機器メーカーです。

キヤノンでは、経営人材の育成として「経営塾」「Canon Leadership Development Program(LEAD Program)」を、リーダー候補者の育成として「LEAD Program」を実施しています。

「経営塾」は、事業部長クラスを対象に開催され、代表取締役CEOが塾長を務め、政治、経済、科学技術などのエキスパートを講師に迎え実施されるプログラムです。

「LEAD Program」は、リーダー候補者を対象に、リーダシップ、戦略立案力および実践力の強化を図るプログラムで、事業計画の立案と検証をアクティブラーニングによって実践しています。

(参考)キヤノングローバル「人材育成と成長支援」

アクティブラーニングの企業事例:住友商事株式会社

住友商事は、金属、輸送機、インフラなどの多様な事業分野において世界規模での販売や投資を展開しています。

住友商事では、企業内大学「住友商事ビジネスカレッジ(SBC)」で、年間延べ320講座に上るOFF-JTを開催し、従業員の業務上の知識やスキルをカバーしています。

また、経営人材に向けた選抜型プログラムである「事業経営者養成塾」や「リーダー養成塾」では、選抜された各階層のリーダーが自身のマネジメントスタイルや経営リテラシーを磨くため、グループワークやビジネスプランの発表などを行っています。

(参考)住友商事「タレントマネジメント | 社会 | サステナビリティ」

▼「OFF-JT」についてさらに詳しく

OJTとは?OFF-JTとの違いや意味と教育方法をわかりやすく解説

従業員ひとりひとりのスキル管理と能力開発に

⇒「タレントマネジメント入門ガイド」資料ダウンロード

アクティブラーニングは人材育成でのスキルの定着に役立つ

アクティブラーニングとは、学習する側が自ら「能動的」に参加することで、学習効果が飛躍的に高まる学習方法です。

アクティブラーニングを「研修」や「人材育成」に取り入れることで、「学習定着率」が上がります。

アクティブラーニングの手法はさまざまですが、自社に合った方法で研修や人材育成に取り入れることで、従業員ひとりひとりのスキルや能力アップにつなげましょう。

「HRBrain タレントマネジメント」は、研修記録をはじめあらゆるデータを一元管理し見える化することで従業員ひとりひとりのスキルアップや能力開発をサポートします。

さらに、従業員のスキルマップや、これまでの実務経験、育成履歴、異動経験、人事評価などの従業員データの管理と合わせて、OKRなどの目標管理、1on1やフィードバックなどの面談履歴などの一元管理も可能です。

HRBrain タレントマネジメントの特徴

検索性と実用性の高い「データベース構築」を実現

運用途中で項目の見直しが発生しても柔軟に対応できるので安心です。

柔軟な権限設定で最適な人材情報管理を

従業員、上司、管理者それぞれで項目単位の権限設定が可能なので、大切な情報を、最適な状態で管理できます。

人材データの見える化も柔軟で簡単に

データベースの自由度の高さや、データの見える化をより簡単に、ダッシュボードの作成も実務運用を想定しています。

▼「タレントマネジメントシステム」についてさらに詳しく

【完全版】タレントマネジメントとは?基本・実践、導入方法まで解説

タレントマネジメントシステムの課題とは? 目的・導入の課題と成功事例まで

▼「タレントマネジメント」お役立ち資料まとめ

【人事担当者必見】タレントマネジメントに関するお役立ち資料まとめ