組織図の作り方と作成ツールを紹介!作成時のポイントについても解説

人材データの一元管理を実現し、あらゆる人事施策の実行をサポート

- 組織図とは?

- 組織図の種類

- ピラミッド型(階層型)

- フラット型

- マトリックス型

- 組織図の作り方

- 目的を明確にする

- 作成範囲を決める

- 情報収集をする

- 組織図の形式を決める

- 組織図を作成する

- レイアウトを整える

- 組織図の完成

- 組織図をつくる際のポイント

- 活用目的を明確にする

- 組織の変化に対応できるゆとりを残す

- 更新者と更新タイミングを決める

- 組織図をつくるメリットや活用方法

- 従業員の役割認識や企業理解に役立つ

- 人材配置と人員バランスの最適化に役立つ

- 部署の新設や統合を検討する際に役立つ

- スムーズな情報伝達に役立つ

- 従業員の相互認識に役立つ

- 組織図の作成ツールを紹介

- 人材管理システム

- Googleスプレッドシート

- Microsoft Office SmartArt

- 組織図の活用で組織構造の可視化と人員配置の最適化を実現

組織図とは、組織や企業の内部構造を図式化し、可視化したもので、指揮命令系統の把握や従業員の相互認識、コミュニケーションの活性化に役立てることが可能です。

この記事では組織図の作り方や作成時のポイント、作成ツールの使い方などについて解説します。

組織図で従業員の適正配置を実現

▼お問い合わせや資料請求はこちら

HRBrain タレントマネジメント お問い合わせ

HRBrain タレントマネジメント 資料請求

組織図とは?

組織図とは、組織や企業の内部構造を図式化したものです。

企業の全体像や指揮系統の把握に役立ち、企業内の部署配置を示す組織図もあれば、従業員の顔写真・名前・役職など、より細かく情報を載せている組織図も存在します。

「情報をどこまで記載するのか」については、組織図の用途によって異なります。

組織図の種類

組織図にはさまざまな種類がありますが、ここでは代表的な3つの形式について確認してみましょう。

どの形式の組織図を使用するかについては、自社の組織体制にフィットするものを選ぶと良いでしょう。

また、現在拡大フェーズにある企業の場合は、拡大後を見据えて組織図の形式を選ぶことをおすすめします。

組織図の代表的な3つの形式

ピラミッド型(階層型)

フラット型

マトリックス型

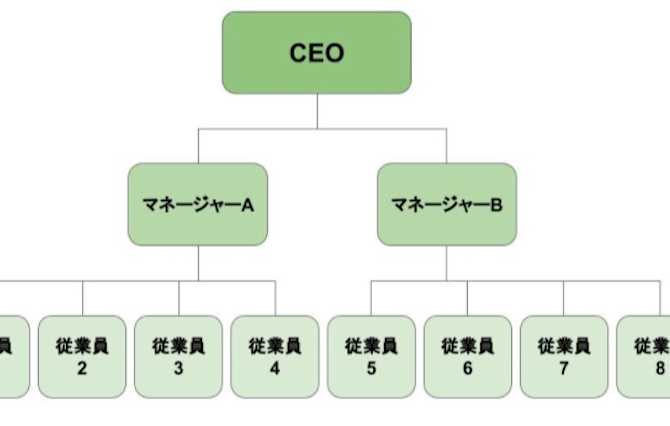

ピラミッド型(階層型)

「ピラミッド型」は、トップから下に向かって枝分かれしていく形式の組織図です。

一般的には、最高経営者1人をトップに置き、「部長→課長→係長」と続くパターン、または最高経営層1グループをトップに置き、「部門→部署→チーム」と続くパターンが多くなっています。

「ピラミッド型」は、「誰に報告すべきか」「誰から情報がおりてくるか」といった、情報伝達プロセスが把握しやすく、各従業員の上下関係がひと目で分かるという点が特徴的です。

組織の中で階層がはっきり分かれている、役職が細分化されている、といった組織状況の場合は使い勝手が良い組織図です。

フラット型

「フラット型」は、ピラミッド型と同じような形式で作成されますが、ピラミッド型より階層が少ないのが特徴的です。

一般的には、「社長→マネージャー→一般社員」といった形式で2〜3階層であることが多く、中間管理職層がそれほど多くありません。

そのため、役職数が少ない会社や各部署1人体制などの少数精鋭の組織に適している組織図です。

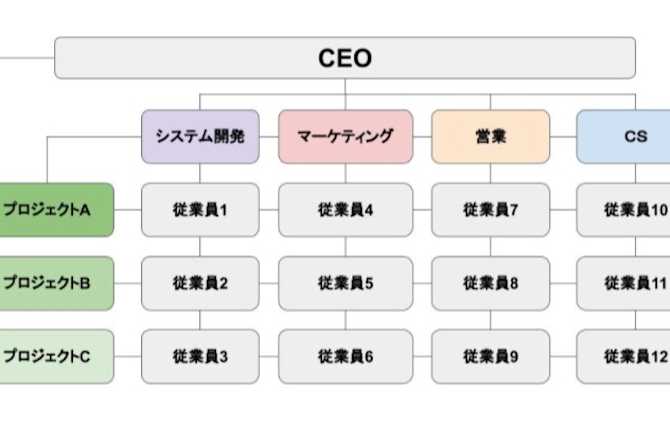

マトリックス型

「マトリックス型」は、プロジェクトと職務、エリアと職務というように、複数の要素をかけ合わせて作成される組織図です。

たとえば、同じ職種でも、AさんはプロジェクトCのシステム開発を、BさんはプロジェクトDのシステム開発をというように、プロジェクトごとに担当者が異なる場合に活用できる組織図です。

ただしマトリックス型の場合、従業員1人につきプロジェクト上の管理者と職種上の管理者、合計2名の管理者が存在することになります。

そうなると、組織図だけでは指揮命令系統が分かりにくくなる可能性があるため、「プロジェクト進行中はプロジェクトリーダーが指揮をとる」など、共通認識を持てるような整備が必要になります。

組織図の作り方

組織図形式について、代表的な3つ形式について確認してみましたが、実際に組織図の作成を依頼されると「何から始めたらいいか分からない」「スムーズに仕上げるための手順が分からない」など、悩むこともあるのではないでしょうか。

実際に組織図を作成する際の7つの手順について確認してみましょう。

組織図の作り方

目的を明確にする

作成範囲を決める

情報収集をする

組織図の形式を決める

組織図を作成する

レイアウトを整える

組織図の完成

目的を明確にする

組織図を作成する目的を明確にしましょう。

社内向けなのか、社外向けなのか、従業員のコミュニケーション活性化のためなのか、指揮命令系統を明確にするためなのかなど、目的を具体化することが大切です。

また、組織図の作成を依頼された場合には、依頼者にしっかりとヒアリングするようにしましょう。

最初に認識をすり合わせておくことで、組織図が出来上がってから「イメージと違った」「必要な情報が記載されていない」などの認識の違いを防ぐことができます。

作成範囲を決める

組織図で、どこまでの範囲を網羅する必要があるのか明確にしましょう。

一言に「組織図」といっても、社内全体の組織図、部門内の組織図、チーム内の組織図など、範囲はさまざまです。

「どの範囲までの組織図を作るのか」「従業員名まで記載するのか、役職や顔写真まで載せるのか」など、活用目的に合わせて、組織図の作成範囲を決定しましょう。

そうすることで、スムーズな情報収集が可能になります。

情報収集をする

組織図に載せる従業員情報の収集を行いましょう。

情報の収集状況が可視化しやすいように、従業員リストを作成するのもおすすめです。

それぞれの情報はメールやチャットツールを使用して個別で収集したり、対象人数が多い場合は部門別に担当者を設けてまとめて収集すると良いでしょう。

組織図の形式を決める

ピラミッド型、フラット型、マトリックス型など、自社の組織体制に適した組織図の形式を選びましょう。

また、組織や事業の拡大を見据えている場合は、拡大後の組織体制に適した形式を選ぶことをおすすめします。

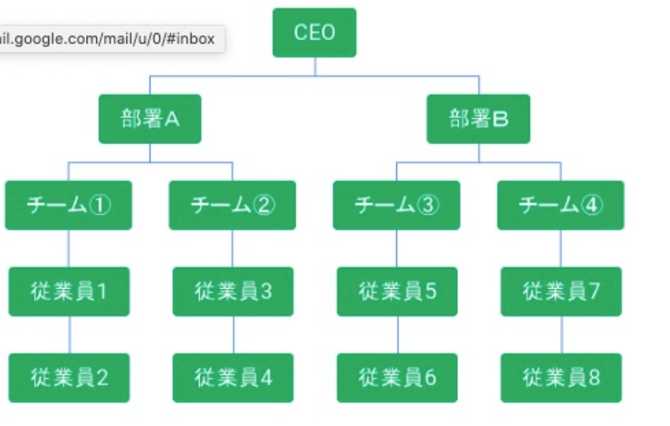

組織図を作成する

組織図に載せたい情報と組織図の形式が定まったら、実際に組織図の中に情報を落とし込んでいきます。

同等級の従業員を羅列する場合は、入社日順、五十音順などの規則性を設けると見やすくなります。

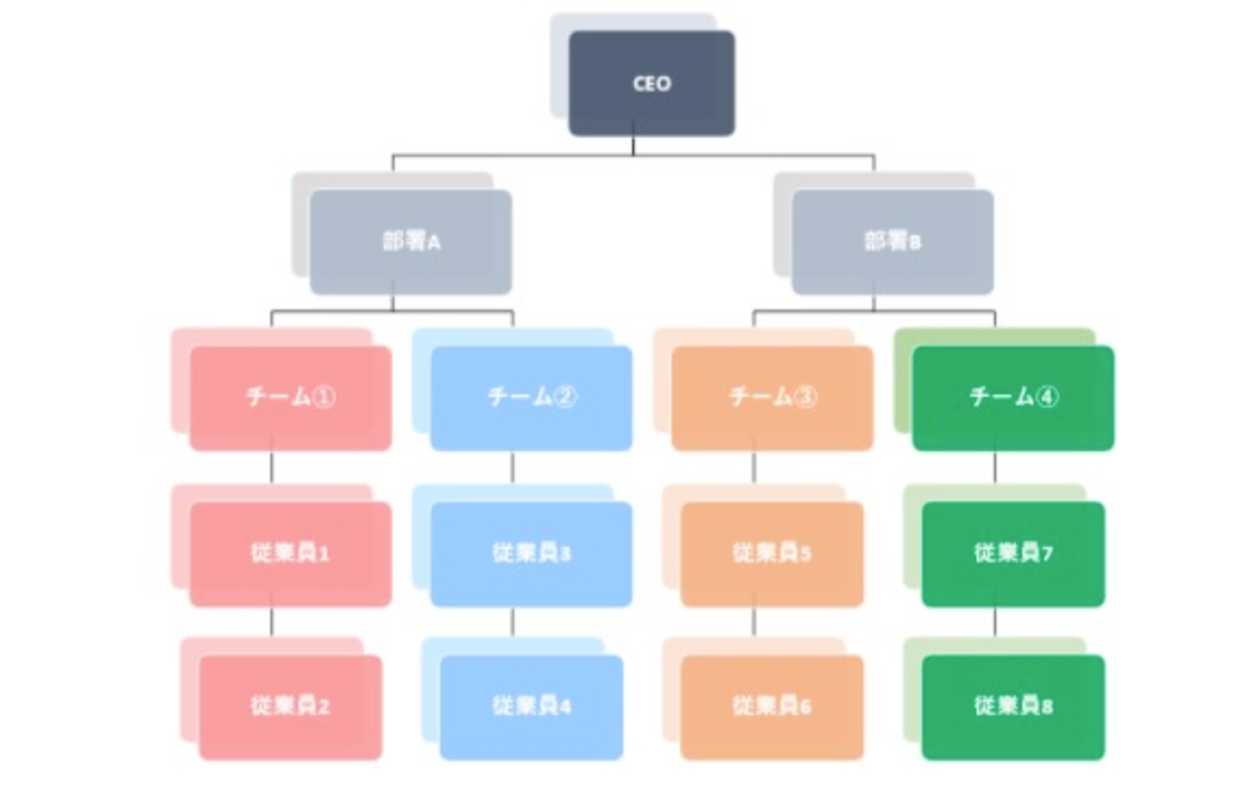

レイアウトを整える

組織図に従業員情報の落とし込みが完了したら、見やすくなるようにレイアウトを整えます。

部署ごとに色分けをしたり、フォント調整をしたりするなど、見やすく分かりやすくなるよう工夫しましょう。

ただし、色やフォントは、使いすぎると逆に見にくくなる可能性があるので注意が必要です。

文字サイズ、フォント、色の利用に一貫性をもたせるようにしましょう。

組織図の完成

組織図への落とし込みとレイアウトの調整が終わったら、組織図の完成です。

マネージャーやチームのメンバーなど、複数名にチェックしてもらい、問題がなければ共有しましょう。

組織図の更新担当者が限られている場合は、PDFで社内共有する、閲覧権限のみ付与するなど、安易に書き換えが行われないように設定してから共有すると良いでしょう。

また、組織図の作成と連動して、社内規定も変更になる場合があります。

社内規定には、会社の「職務分掌規程」などが含まれているため、ともに見直しを行いましょう。

※「職務分掌」とは、職務ごとの業務内容や権限を明確化させたものです。

▼「職務分掌」についてさらに詳しく

職務分掌とは?メリット/デメリット・作成方法と注意点まで徹底解説

組織図をつくる際のポイント

組織図の作成前と共有前に特に押さえておきたい3つのポイントについて確認してみましょう。

組織図の作成を進める中で見失いがちなことや、忘れがちになってしまう部分なので、組織図の作成前後に振り返ってみると良いかもしれません。

そうすることで、長期的に活用できる組織図を作ることができるでしょう。

組織図をつくる際のポイント

活用目的を明確にする

組織の変化に対応できるゆとりを残す

更新者と更新タイミングを決める

活用目的を明確にする

組織図の「活用目的を明確にする」ことは、組織図を作成する際の「入口」にあたる部分で最も重要なポイントです。

「何のための組織図なのか」「完成したらどのように使うことを想定しているのか」など、目的を明確にしましょう。

たとえば、社内コミュニケーションの活性化が目的であれば、組織図に名前や役職だけではなく顔写真を入れることで、従業員同士の認知がスムーズになります。

コーポレートサイトへの掲載目的であれば、従業員の名前や役職といった情報の掲載は不要です。

使用目的によって組織図に落とし込む情報は異なり、仕上がりも大きく変わってくるため、活用目的を明確にすることが大切です。

組織の変化に対応できるゆとりを残す

現状の組織体制と今後の展開を理解し、組織図に「組織の変化に対応できるゆとりを残す」ことが大切です。

「従業員を増員して拡大フェーズに入っている」「ピラミッド型からフラット型へ組織体制の変更を検討している」などの場合、現状の組織体制だけを考慮して組織図を作成してしまうと、その後大幅な修正が必要となってしまう可能性があります。

現状の組織体制を反映させつつ、フレキシブルに対応できるゆとりを残しておくようにしましょう。

そうすることで、組織体制の変更や部署の新設、統合などが生じた際にもスムーズに組織図に反映させることができ、組織図を再作成する手間を省くことができます。

更新者と更新タイミングを決める

組織図を作成したら「更新者と更新タイミングを決める」ことが大切です。

組織図を作成するとよく起こりがちなのが、「作成当初から一度も組織図を更新していない」といった、組織図の形骸化です。

組織図は、更新の担当者とタイミングを定めておかないと「人事部で対応してくれていると思っていた」「従業員それぞれで対応してくれてると思ってた」など、認識のズレを生んでしまいます。

「誰がいつ更新するのか」については、社内で共通認識を持てるよう、組織図を共有するタイミングなどに伝えておくと良いでしょう。

組織図をつくるメリットや活用方法

組織図の種類や作成方法について確認してきましたが、組織図作成によって、どのようなメリットがあるのでしょうか。

組織図を作成しようと思っている、組織図の設計や活用方法の見直しを考えている、という企業にむけて、組織図を作るメリットや活用方法について解説します。

組織図をつくるメリットや活用方法

従業員の役割認識や企業理解に役立つ

人材配置と人員バランスの最適化に役立つ

部署の新設や統合を検討する際に役立つ

スムーズな情報伝達に役立つ

従業員の相互認識に役立つ

従業員の役割認識や企業理解に役立つ

組織図によって企業の内部構造が可視化されると、従業員ひとりひとりが「社内での自分の立ち位置」「自分の部署と他部署との関連性」を把握しやすくなります。

特に、幅広く事業展開をしている企業や、多くの支社や支店を構えている企業は、部署や個々の役割認識があいまいになりがちです。

組織図によって、従業員ひとりひとりが「自分の立ち位置」と「他部署との関連性」を認識することで、社内連携がスムーズになり、業務を円滑に進めることができるようになります。

人材配置と人員バランスの最適化に役立つ

組織図に、従業員の名前や役職などの情報を載せる場合、採用活動や人事異動に活用することができます。

組織図を作ることによって「どの部署に人材が何人いるのか」「どの人材がどの部署にいるのか」といった、人材分布がパッと見で分かりやすくなります。そのため、人員不足や人員過多にいち早く気づくことができ、人員不足の場合は採用活動を強化し、人員過多の場合はスキル状況を見て他部署に配置転換をするといった、人員と人材バランスの調整に役立てることができます。

▼「人事異動」についてさらに詳しく

人事異動の目的とは? 基本的な手順や実施のポイントについて紹介!

5分でわかる 人事異動の業務効率化と「最適配置」実現のキーポイント

▼「人材配置」についてさらに詳しく

適材適所を実現する「人材配置」とは?実践的な方法とポイントを人事目線で解説

部署の新設や統合を検討する際に役立つ

組織図で組織全体を俯瞰して見てみることで、部署編成の最適化がしやすくなります。

組織の成長にともない、部署の新設を繰り返すうちに、似たような仕事をする部署が複数できてしまうことがあります。

逆に、1つの部署が大きくなり過ぎてしまい、部署を新設し業務を細分化した方が良い場合もあります。

組織図によって部署の配置状況を把握し、現状の組織体制と照らし合わせることで、統合した方が良い部署と、新設した方が良い部署を検討することができます。

スムーズな情報伝達に役立つ

組織図に名前や役職などの情報を載せる場合、指揮命令系統や決裁権が把握しやすくなるため、スピーディーかつスムーズに業務を進めることができるようになります。

「誰に報告すべきなのか」「誰が最終決定を行うのか」など、従業員が多くなればなるほど、報告や承認プロセスが複雑になりやすいため、しっかりとした整備が必要になります。

組織図として視覚化することで、承認プロセスや報告ルートが分かりやすくなり、スムーズな情報伝達に役立てることができるでしょう。

従業員の相互認識に役立つ

従業員それぞれの担当業務まで記載されている組織図は、従業員同士の相互理解が深まるため、さらに仕事が進めやすくなるでしょう。

例えば「人事労務部」という部署があった場合、採用、育成、給与計算、入退社手続きなど、「人事労務部」の中でも様々な業務に分かれています。

その中で「採用に関することを聞きたい」となった場合、組織図でおおまかな業務内容が示されていれば、スムーズに担当者とやり取りをすることができます。

また、「誰が何をやっているのか」「分からない場合は誰に聞けばいいのか」など、新入社員に既存社員の業務内容を説明する際にも活用することができます。

組織図の作成ツールを紹介

組織図を作成する際に使用するツールについて確認してみましょう。

人材管理システム

タレントマネジメントシステムなどの「人材管理システム」に、組織図を作成する機能が搭載されている場合は、それを活用することも可能です。

HRBrain タレントマネジメントシステム「組織図ツリー」では、情報収集が必要な従業員に、あらかじめ用意されたアンケート項目に回答してもらうだけで、簡単に組織図に反映することができ、情報収集の手間を大幅に削減することができます。

また、顔写真データを組織図に反映させることも可能で、従業員同士の相互認識を高めることにも役立てることができます。

人事評価機能が搭載されているシステムであれば、「人事評価→人事異動→組織図反映」までの流れを同システム内で完結することができます。

※HRBrain タレントマネジメントシステム「組織図ツリー」で組織図を作成した場合の例

組織図ツリー | HRBrain

Googleスプレッドシート

Googleスプレッドシートは、Googleが提供する無料の表計算ソフトです。

スプレッドシートでは表計算だけでなく、統計グラフや地図グラフの作成が可能で、複数人が同時進行で作業出来る点が便利です。

組織図の作成手順

A列に全ての部署名・チーム名・名前を入力する

B列にA列の内容を、どこに紐づけたいか入力する(※1)

組織図にしたい範囲を選択した状態で、[挿入]>[グラフ]をクリックする

グラフの種類を[その他]>[組織図]に変更する

[カスタマイズ]>[組織図の設定]から、色や文字のサイズを変更する

※1(例)A列:チームA B列:〇部署 / A列:従業員1 B列:リーダー①

組織図の作成時の留意点

グループごとの色分け、ボックス同士を繋ぐ線の色は変更できません

同じボックス内に複数の情報(名前、役職など)を入れたい場合は、同じセル内に入力します。

※Googleスプレッドシートで組織図を作成した場合の例

組織図 - Google ドキュメント エディタ ヘルプ

Microsoft Office SmartArt

Microsoftが提供するOfficeソフト「Word」「Excel」「PowerPoint」に搭載されているSmartArtという機能でも組織図の作成が可能です。

Googleスプレッドシートではセルに入力した内容が組織図として表示される形式でしたが、SmartArtの場合は組織図のテンプレートが表示された後に、文字入力をする形式です。

組織図の形式は、複数のテンプレートから選ぶことができ、グループごとの色分けやボックスの追加も簡単にできます。

Word、Excel、PowerPointのいずれでも作成が可能ですが、今回はExcelで作成する場合の手順を紹介します。

組織図の作成手順

[挿入]>[図]>SmartArtをクリックする

階層構造から、作成したい組織図の形式を選択して[OK]をクリックする

各ボックスに、部署名・チーム名・名前などを入力する

[ホーム]または[SmartArtのデザイン]タブから、色や文字のサイズを変更する

※Microsoft Office SmartArtで組織図を作成した場合の例

Microsoft Office SmartArt 組織図の作成手順

組織図の活用で組織構造の可視化と人員配置の最適化を実現

組織図を作成し活用することで、組織構造を可視化することができ、人員配置の最適化や、部署の新設や統合、従業員の相互認識、権限の明確化などの効果が見込めます。

ですが、企業の組織体制は、社会情勢によって、常に変化して行きます。

そのため、組織図は一度作成しただけで終わりではなく、柔軟に編集対応が可能な状態であることが理想的です。

HRBrain タレントマネジメントシステム「組織図ツリー」では、組織構成や従業員の顔ぶれを見える化し、「人材の抜擢」や「適正配置」を実現します。

組織図ツリーの主な機能

ツリー構造で組織を見える化

ツリー構造で会社全体や部署ごとの組織構成、社員の顔ぶれをカンタンに把握でき、人員配置の検討にかかる工数の削減を実現します。

役職や等級などで従業員の絞り込み

役職や等級、入社年次などの特定の条件で、従業員を絞り込んで組織図を表示できます。また、兼務者や休職予定者も可視化できるため、人員計画の作成をサポートします。

従業員の顔と名前をカンタン把握

顔写真付きの組織図により、従業員の顔や個性をパッと把握できます。テレワークでも従業員同士の相互理解を促進し、社内コミュニケーションの活性化にも繋がります。

▼「タレントマネジメント」についてさらに詳しく

【完全版】タレントマネジメントとは?基本・実践、導入方法まで解説

タレントマネジメントシステム15選!導入メリットや選定ポイントを解説

▼「タレントマネジメント」お役立ち資料まとめ

【人事担当者必見】タレントマネジメントに関するお役立ち資料まとめ