成果主義とは?メリットとデメリットや能力主義との違いをわかりやすく解説

人材データの一元管理を実現し、あらゆる人事施策の実行をサポート

- 成果主義とは

- 成果主義の現状

- 成果主義を導入した企業の事例

- 成果主義に順応できる従業員

- 成果主義導入の背景

- バブル崩壊

- 働き方改革

- 成果主義のメリット

- モチベーションの向上

- コスト削減

- 年功序列の脱却

- 人材育成や人材確保

- 成果主義のデメリット

- 部署によっては公正な評価が難しい

- スタンドプレーになってしまう可能性がある

- 外的要因によるリスクがある

- 離職率増加のリスクがある

- 成果主義導入のポイント

- 評価基準明確化と周知

- 評価者の研修と育成

- 評価者のタスク軽減を考慮する

- 制度だけでなくマネジメントについても考える

- 成果主義と能力主義の違い

- 能力主義のメリット

- 能力主義のデメリット

- 成果主義と実力主義や結果主義との違い

- 成果主義の導入には十分な検証を

- 成果主義導入に必要な評価に関わる数値を可視化する方法

成果主義では、年齢や学歴、勤続年数に関係なく、「成果や成績のみで評価が決まる」ため、優秀な人材の給与が上がり、従業員のモチベーションアップや人材確保、人材育成につながるなど、企業全体の生産性を向上させるメリットがあります。

しかし一方で、実際に成果主義の導入に失敗している企業もあるように、成果主義は取り扱いを間違えると、逆に企業全体の生産性を低下させてしまう可能性もあります。

この記事では、成果主義と能力主義の違い、成果主義のメリットとデメリット、成果主義を導入する際におさえておくべきポイントについて解説します。

成果数値の見える化を「タレントマネジメントシステム」で実現

成果主義とは

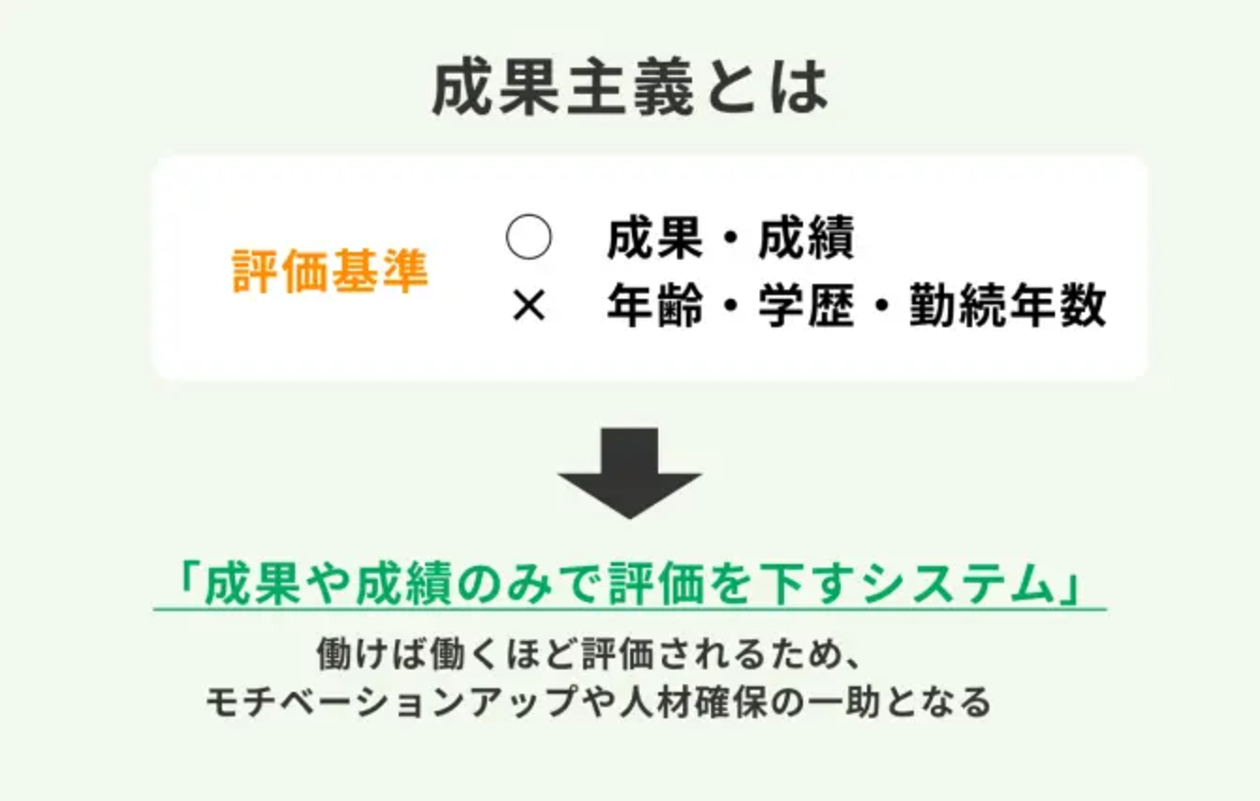

成果主義とは、「成果や成績のみで評価を下すシステム」のことです。

年齢や学歴、勤務年数などを一切考慮せず、従業員の昇給や役職について決定する要素は、評価期間内の仕事の成果のみという、とてもシンプルなシステムです。

成果だけが評価基準なので、優秀な人材の給与が上がります。

働けば働くほど評価されるため、モチベーションアップや人材確保につながるでしょう。

しかし、「働くほど評価される」のが長時間労働の要因となり、残業が増えてしまう問題もあります。

▼「モチベーション」についてさらに詳しく

仕事のモチベーションを上げる方法とは?元人事が実体験をもとに解説

▼「残業時間」についてさらに詳しく

残業時間の上限規制とは?上限を超えたときの罰則や36協定について分かりやすく解説

残業を削減するには?知っておきたい7つのポイント

成果主義の現状

成果主義は、元々は欧米の賃金制度でした。

日本で成果主義制度が注目されるようになったのは1990年代に入ってからのことです。

「日産自動車」や「三井物産」など、多くの企業が成果主義に切り替えましたが、2000年代に入ってから廃止した企業も少なくありません。

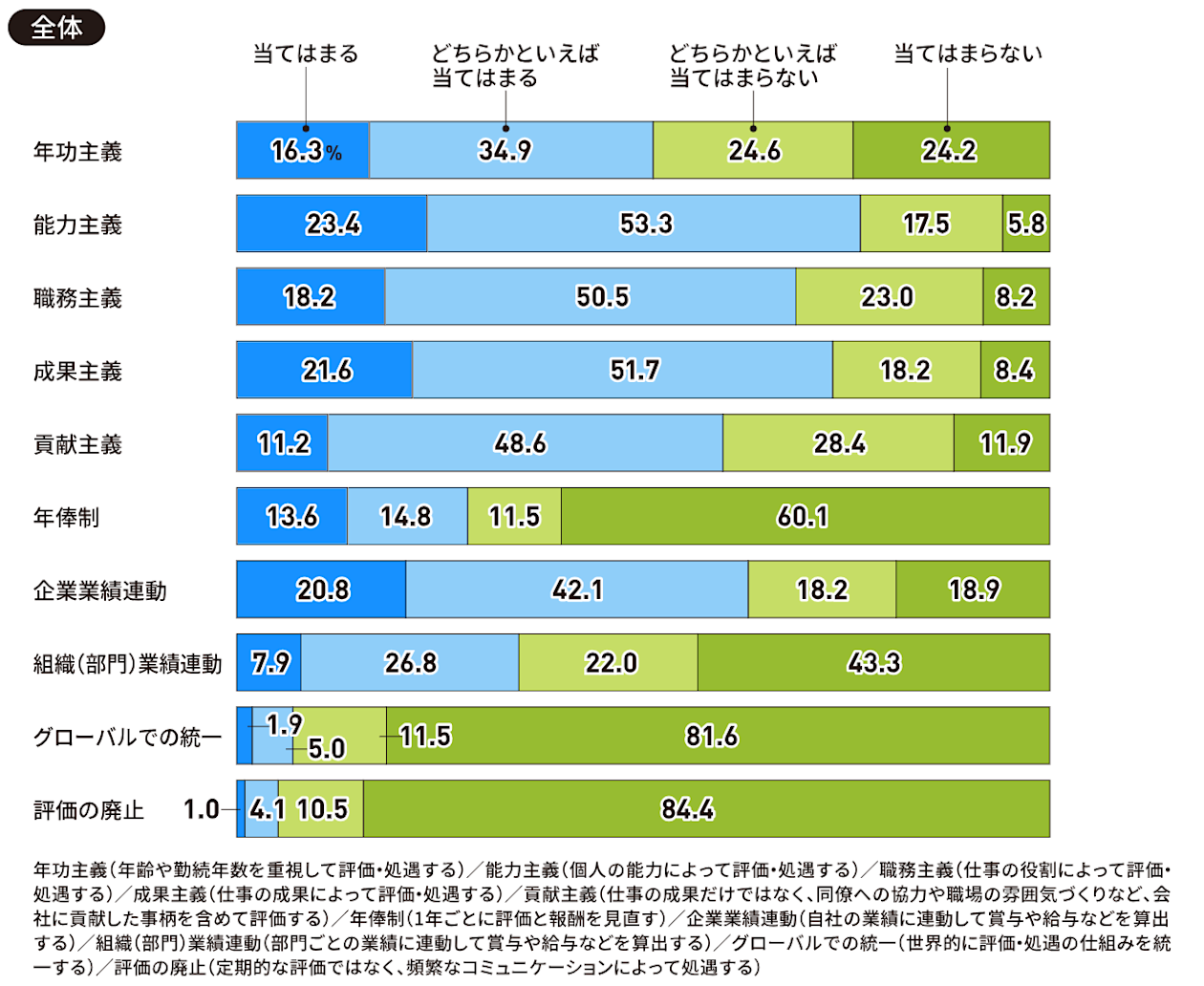

日本の人事部の「『人事白書2023』調査レポート」によると、2023年現在、評価・報酬制度として「当てはまる」「どちらかといえば当てはまる」を合わせた割合を見ると、最も高いのは「能力主義(個人の能力によって評価・処遇する)」で、76.7%。「成果主義(仕事の成果によって評価・処遇する)」(73.3%)、「職務主義(仕事の役割によって評価・処遇する)」68.7%となっています。

(出典)日本の人事部「『人事白書2023』調査レポート」

成果主義を導入した企業の事例

成果主義を導入した企業の事例について確認してみましょう。

成果主義を導入し成功した有名企業と言えば、「花王」や「ホンダ」が代表的です。

花王は、従業員の能力開発に1960年代から取り組みある程度の下地があったのが、成果主義導入における成功の要因と言えるでしょう。

ホンダは、成果主義導入にあたって、規定を細かく決め、きめ細やかな下準備を行っていたことが、成果主義導入における成功の要因と言えるでしょう。

もちろん、成功した企業ばかりではありません。

成果主義導入に失敗した企業も数多くあります。

失敗例として有名なのが「富士通」と「マクドナルド」の事例です。

富士通は、成果主義導入にあたって、評価を決める直属の上司が、部下の評価を高めにつける傾向が出てしまい、正当な評価が下せなくなってしまいました。

マクドナルドは、上役の従業員が自身の成果をあげることに全力を注ぎ、新人の育成を行わなくなるという問題が発生してしまいました。

さまざまな企業が試行錯誤を繰り返す中で、成功事例も失敗事例も数多く発生している成果主義は、まだまだ模索段階だと言えます。

成果主義に順応できる従業員

成果主義に順応できる従業員とはどんなタイプなのか、確認してみましょう。

成果主義は、「野心家」で「向上心が強い」タイプの従業員に向いています。

実力次第で短期間で昇給や出世できる可能性があるので、「上昇志向の強い従業員」にとっては素晴らしい働き方です。

競争することが好きなタイプにも成果主義はあっているといえるでしょう。

成果主義導入の背景

これまでずっと、年功序列制度だった日本が、なぜ成果主義に注目するようになったのか、その背景について確認してみましょう。

成果主義導入の背景

バブル崩壊

働き方改革

バブル崩壊

1990年、総量規制によって不動産価格や株価が暴落し、バブル経済が終わりを告げ「バブル崩壊」が起きました。

バブル崩壊をきっかけに、日本企業の業績は悪化の一途をたどり、次々とコスト削減をせざるを得ない状況や事業の縮小に追い込まれました。

その中でもネックになっていたのが人件費です。

当時の日本の評価制度は「年功序列制度」だったため、勤続年数が長い従業員ほど給与があがっていくシステムでした。

そのため、コスト削減が見込める成果主義は、当時の経営者にとってとても魅力的に見えました。

そこで、多くの企業が年功序列から成果主義への切り替えに踏み切ったのです。

働き方改革

2019年4月より施行された「働き方改革」は政府によって打ち出された施策で、「労働時間の見直し」や「非正規社員の待遇改善」などが盛り込まれています。

労働時間に上限が設けられ、非正規雇用社員の待遇改善が義務づけられた中で、企業が利益を上げるためには、「決められた時間の中で生産性をいかに高めていくか」が重要となってきます。

そこで、従業員1人1人の生産性を高めるための成果主義の導入を検討する企業が増えています。

▼「生産性」についてさらに詳しく

労働生産性とは?計算方式や上げる方法についてわかりやすく解説

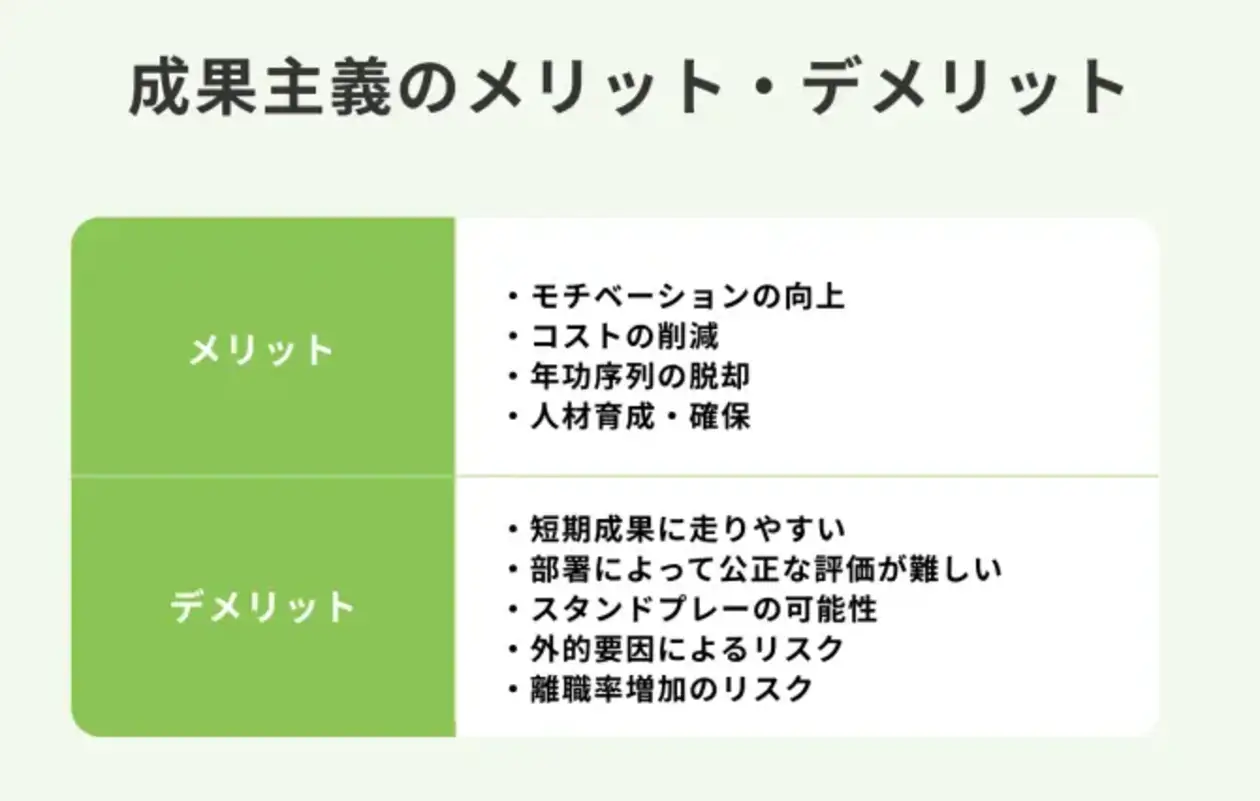

成果主義のメリット

成果主義を導入することで企業はどのようなメリットが得られるのか、成果主義のメリットについて確認してみましょう。

成果主義のメリット

モチベーションの向上

コスト削減

年功序列の脱却

人材育成や人材確保

モチベーションの向上

成果主義のメリットとして「モチベーションの向上」があげられます。

年功序列制度では、若い従業員がいくら頑張っても評価されることはありませんが、成果主義は頑張って結果を出せば、業績がそのまま給与や評価に反映されます。

努力の結果が評価されれば、仕事のモチベーションにもつながり、さらなる努力が生まれます。

社内での競争意識も刺激することができ、結果として良い循環が生まれ、企業全体の生産性も上げていくことができるでしょう。

コスト削減

年功序列制度は、勤続年数さえ長ければ、成果をあげていない従業員に対しても相応の賃金を支払わなければなりませんでした。

そのため、会社側としては無駄な経費が発生し、やる気のある若手従業員のモチベーションを下げる要因にもなる悪循環が生まれていました。

成果主義は、成果の出せない従業員に高い給与を払う必要はありません。

やる気のある若い従業委員を昇給させることができれば、コストの削減と、投資の適正化につなげることができます。

年功序列の脱却

成果主義のメリットとして「年功序列の脱却」があげられます。

成果主義は、年功序列とは対極にある考え方です。

成果主義を導入すれば、年配の従業員だからといって高い給与を払ったり、上役のためのポストをわざわざ用意したり、という無駄を省くことができます。

成果主義の導入を進めることは、そのまま年功序列から脱却することにつながります。

年功序列制度も悪いことばかりではなく、離職防止の効果など、それなりのメリットがあった制度でしたが、現代社会にはそぐわない施策のため、脱却したいと思っている企業は多いでしょう。

人材育成や人材確保

成果主義のメリットとして「人材育成や人材確保」があげられます。

成果主義では、成果を出せば出すほど給与や役職があがります。

成果を出すにはそれなりの実力が必要なため、スキルアップのために各従業員が頑張るようになり、人材育成のさらなる後押しになります。

また、成果に応じた給与を設定できるため、外部の優秀な人材に対して好条件を提示することもできます。

もちろん社内の優秀な人材に対しても同様なため、離職防止にもつながります。

成果主義は、優秀な人材の育成と確保に大きく貢献してくれます。

▼「人材育成」についてさらに詳しく

人材育成とは?何をやるの?基本的考え方と具体的な企画方法を解説

▼「離職防止」についてさらに詳しく

離職防止に効果的な施策9つ!離職の原因とその影響も解説

原因と対策を考える若手の離職を防ぐためには

成果主義のデメリット

成果主義のデメリットについて確認してみましょう。

成果主義は良いところばかりではありません。

日本企業の多くが導入に失敗しているように、扱いを間違えると組織に混乱を招きかねません。

成果主義の導入の際は、デメリットを補うことのできる体制を構築する必要があります。

そのためには、デメリットについて把握しておくことが大切です。

成果主義のデメリット

短期成果に走りやすい

部署によっては公正な評価が難しい

スタンドプレーになってしまう可能性がある

外的要因によるリスクがある

離職率増加のリスクがある

成果主義のデメリットとして「短期成果に走りやすい」ことがあげられます。

成果主義は目の前の成果が評価につながるため、中長期的な戦略は評価されづらい傾向があります。

そのため、評価を求める従業員が短期成果に走りやすいという欠点があります。

また、失敗を恐れるがため、ノウハウやツールの導入、新しい事業への挑戦といった前向きな動きが少なくなってしまうこともあります。

従業員が失敗しても評価が下がらないようにする、あるいは中長期目標を評価するなど、従業員が心おきなく長期目標に対して挑戦することができる下地を作ることが、組織運営の課題になりそうです。

部署によっては公正な評価が難しい

成果主義のデメリットとして「部署によっては公正な評価が難しい」ことがあげられます。

何を成果とするかは部署によって違うため、公正な評価が難しいのも成果主義の問題点です。

例えば営業部や企画開発部のように、短い期間で一定の成果が見込める部署は、成果をわかりやすく数字で表すことができます。

しかし、わかりやすい数字で成果を表すことができない法務部や、成果が出るまでに時間がかかる研究部などは、営業部と同じ評価方法を用いると、評価が著しく下がってしまいます。

部署によってどう評価を変えていくか、公正性を保つことが課題と言えるでしょう。

スタンドプレーになってしまう可能性がある

成果主義のデメリットとして「スタンドプレーになってしまう可能性がある」ことがあげられます。

個人の成果が評価に直結する組織では、スタンドプレーに走る従業員が増えることがあります。

個人の成績さえ良ければいい、と協力を拒んだり、足の引っ張り合いが生まれると、組織全体のパフォーマンスは大きく下がってしまいます。

三井物産株式会社では、成果主義を徹底した結果、従業員が成果のためにグレーな案件でも取り組むようになってしまったり、人脈や知識の共有が著しく減少したり、という悪循環が生まれてしまい、成果主義の導入に失敗してしまったそうです。

成果主義を導入する際は、スタンドプレーを防ぐためのルール採用など、組織のチームワークを維持するための施策を、充分に検討しなければなりません。

外的要因によるリスクがある

成果主義のデメリットとして「外的要因によるリスクがある」ことがあげられます。

従業員の仕事と直接関係のない、外的な要因が成果に悪影響を及ぼすことがあります。

例えば取引先のミスによる損害、一方的な取引の打ち切り、政策や法改正などによって成果があげられなかったなど。

こういった場合にどのように評価するかも決めておくようにしましょう。

また社内でも、誰かのミスによって別の従業員の評価が下がってしまう場合があります。

それが原因で、チーム内がギスギスしてしまうと、その後のチームワークに支障をきたしてしまいます。

外的要因を始めとした、当人と無関係なところで評価が下がることがないように、ルールを設けておくことも必要です。

離職率増加のリスクがある

成果主義のデメリットとして「離職率増加のリスクがある」ことがあげられます。

年功序列から成果主義に切り替えた結果、報酬が下がる従業員が出る場合があります。

また、成果が出せず、報酬が上がらないためにモチベーションが低下する従業員もいるため、離職率が増加する場合もあります。

離職率の増加は、人が減ることで業務負担が増えるなど、他の従業員にとってもいいこととは言えません。

会社の求人コストも増加してしまうため、できれば離職率は下げたいところです。

成果が出ない従業員が成果を出せるようになるための育成や、離職率を下げるためのモチベーションアップ手法などは、成果主義にとって大きな課題です。

成果主義導入のポイント

成果主義を導入するために必要なポイントについて確認してみましょう。

成果主義導入のポイント

評価基準明確化と周知

評価者の研修と育成

評価者のタスク軽減を考慮する

制度だけでなくマネジメントについても考える

評価基準明確化と周知

まずは評価基準を明確にすることから始めましょう。

評価となるポイントや、昇給、昇格の基準をしっかりと決めておくことが重要です。

基準を設ける際は、「評価者が誰であっても同程度の評価になること」「評価される側が納得できる基準であること」が重要です。

評価のハードルが高すぎると、かえってモチベーションが削がれてしまうことがあるため、気をつけましょう。

また、評価の細分化も必要です。

花王株式会社の評価制度が成功した一因として、研究部門では長期的な視点の評価を、生産部門では習熟度という独自項目を追加するなど、部署や役職ごとに評価の仕組みを変えた「職群制度」と呼ばれる制度をとったことだと言われています。

評価基準ができたら、社内へ周知しましょう。

評価制度について従業員から不満や建設的な意見が出た場合、評価基準に反映すべきものはどんどん取り入れ、精度を高めていくのもよいでしょう。

▼「職群制度」についてさらに詳しく

職群とは?職群の定義や実際の企業での事例を解説

評価者の研修と育成

評価者である上司たちの研修と育成は、成果主義においても、とても重要なプロセスです。

同じ成果なのに、評価者によって評価基準がバラバラだと、従業員は安心して仕事に取り組むことができません。

評価者の評価基準に対する理解度を深め、評価する技術を身につけてもらうために、評価者研修や講習会などを設けて、評価スキルをアップできるような施策を用意しましょう。

特に、法律関係の仕事やマネジメント業務など、数値ではかることができない評価は、評価基準をどこに置くか悩ましい問題です。

評価する目線がぶれないよう、評価者同士が常に基準を共有するなどの工夫が必要です。

▼「評価者研修」についてさらに詳しく

評価者研修とは?人事評価の必要性と期待されることやメリットを解説

理想的な評価制度の運用には評価者育成が欠かせない!

評価者のタスク軽減を考慮する

評価者が公平かつ適切な評価を行うためには、従業員との面談や目標管理に時間を割く必要があります。

評価に関わる業務は多岐にわたり、評価する従業員の数が増えるほど、それに割く時間も増えます。

「評価に関する数値をシステムで可視化する」「業務をサポートするための人事編成を行う」など、タスク軽減によって評価ができる時間を確保できれば、評価の妥当性を向上させることができます。

▼「目標管理」についてさらに詳しく

目標管理の必要性と目標管理制度の導入。概要や運用方法を解説

個と組織がともに勝つ目標管理

制度だけでなくマネジメントについても考える

成果主義は目標達成や成果を出せた人にとってはメリットが大きい制度ですが、目標達成が難しい人にとってはデメリットが大きい制度とも言えます。

モチベーションの低下や離職を防ぐために、マネジメントについても考えておきましょう。

成果を出すためにどのようなことをすれば良いのかといった目標管理の他に、従業員が働きやすい部署にスムーズに異動できるような体制作りをすると良いでしょう。

成果主義の導入で成功している企業の多くは、育児休暇などについてもしっかりと考慮したうえで制度を取り入れています。

従業員1人1人が働きやすい環境作りと、スキルアップのためのマネジメントについても、あわせて取り組むようにしましょう。

▼「人事異動」についてさらに詳しく

人事異動の目的とは? 基本的な手順や実施のポイントについて紹介!

成果主義と能力主義の違い

成果主義と混同されがちな言葉に、「能力主義」という言葉がありますが、成果主義と能力主義は、まったく別の考え方です。

能力主義とは、「仕事に対する能力から評価をすること」です。

外国語講師の仕事を例に考えてみましょう。

成果主義の場合は、授業のコマ数で評価が決まるため、英語しか使えない講師でも、多くの授業をこなせば評価されます。

能力主義の場合は、単にコマ数が多いだけでは評価されず、多くの国の言語を教える能力を評価し、たくさんの国の言葉をマスターすれば、その分昇給が見込まれます。

また、成果主義ではあくまでも成果が評価の基準なので、部署異動の際に不公平感が生じるケースがありますが、能力主義の場合は成果ではなく能力を重視するので、不公平感が生じることがありません。

例えば、それまで高いスキルを持ってシステム課で働いていた従業員が、営業に抜てきされたとします。

慣れない営業に従事した結果、最初は思うように成果を上げられないということは良くあります。

この場合、成果主義では給与が下がってしまいますが、能力主義においては給与が下がることはありません。

能力主義のメリット

能力主義のメリットは、成果に左右されず、本人のポテンシャルによって評価が決まるため、マルチスキルを持った優秀な人材を確保しやすいという点です。

また、一時的に成果が出なかったとしても評価に直接影響を及ぼすわけではないので、従業員が新事業や長期計画に積極的にチャレンジできる環境を整えやすいこともメリットの1つといえます。

能力主義のデメリット

能力主義のデメリットは、評価が曖昧になりがちという点です。

何をもって能力が高いとするかの定義が難しく、評価者によって評価が変わってしまう可能性があり、評価に対して不当と感じる従業員が出てきてしまう場合があります。

成果主義と実力主義や結果主義との違い

成果主義、能力主義の他にも、「実力主義」や「結果主義」という言葉があります。

実力主義とは、「従業員個人の実力を評価する」という意味で、成果主義とほぼ同義で、わずかですが能力が反映される場合もあります。

結果主義とは、成果主義よりシビアな評価方法で、成果主義の場合はプロセスを考慮することもありますが、結果主義は、表面に出た数値のみが評価の対象となります。

結果主義は、従業員のカウンセリングやシステムメンテナンスなど、結果が数値では反映されにくい仕事の評価には不向きと言えるでしょう。

成果主義の導入には十分な検証を

働き方改革の施行によって、今後は成果主義を導入する企業が増えていくでしょう。

しかし、過去の例から見てもわかるように、成果主義の導入はかえって従業員のパフォーマンスを下げてしまい、組織力の低下につながる危険もあります。

成果主義の導入に際して、成果に対してきちんと評価できる基準の設定と、評価者の育成は不可欠です。

また、評価者の負担を軽減する人事やシステム導入も併せて考慮するようにしましょう。

評価基準には、成果主義以外にも、能力主義や実力主義、結果主義などのさまざまな基準があります。

業種や会社の環境に適した制度を作り上げることが大切です。

成果主義導入に必要な評価に関わる数値を可視化する方法

成果主義では、年齢や学歴、勤続年数に関係なく、「成果や成績のみで評価が決まる」ため、優秀な人材の給与が上がり、従業員のモチベーションアップや人材確保、人材育成につながるなど、企業全体の生産性を向上させるメリットがあります。

しかし一方で、実際に成果主義の導入に失敗している企業もあるように、成果主義は取り扱いを間違えると、短期成果に走ってしまったり、公正な評価が難しくなってしまったり、離職率が増加してしまったりと、逆に企業全体の生産性を低下させてしまう可能性もあります。

成果主義の導入には、明確な評価基準の設定と評価数値の可視化が大切です。

さらに、評価者による評価ブレをなくすために、評価者の育成が必要です。

「HRBrain タレントマネジメント」は従業員ひとりひとりの成果データを含めたあらゆるデータを可視化します。

従業員の目標設定から、進捗管理、成果数値をはじめ、スキルマップや、これまでの実務経験、研修などの育成履歴や、異動経験、人事評価などの従業員データを一元管理します。

また、評価プロセスの見える化によって、成果基準の明確化と社内浸透を可能にします。

さらに、1on1やフィードバック面談などの面談記録の管理も可能なため、従業員の評価に対しての納得感も上がります。

HRBrain タレントマネジメントの特徴

検索性と実用性の高い「データベース構築」を実現

運用途中で項目の見直しが発生しても柔軟に対応できるので安心です。

柔軟な権限設定で最適な人材情報管理を

従業員、上司、管理者それぞれで項目単位の権限設定が可能なので、大切な情報を、最適な状態で管理できます。

人材データの見える化も柔軟で簡単に

データベースの自由度の高さや、データの見える化をより簡単に、ダッシュボードの作成も実務運用を想定しています。

▼「タレントマネジメント」についてさらに詳しく

【完全版】タレントマネジメントとは?基本・実践、導入方法まで解説

タレントマネジメントシステムの課題とは? 目的・導入の課題と成功事例まで

▼「タレントマネジメント」お役立ち資料まとめ

【人事担当者必見】タレントマネジメントに関するお役立ち資料まとめ