定量的・定性的の意味と使い分け、ビジネスや目標設定では注意も

人材データの一元管理を実現し、あらゆる人事施策の実行をサポート

- 定量と定性の意味や使い方

- 定量的とは

- 定性的とは

- 定量的と定性的の使い分け例

- 目標設定

- 人事や施策の評価

- 目標設定における定量と定性とは?

- 定量的な目標の意味

- 定性的な目標の意味

- 定性的な目標と定量的な目標はどちらも必要

- 人事評価における定量評価と定性評価とは?

- 柔軟な視点で使い分けよう

- 定量評価と定性評価を柔軟に行うためには?

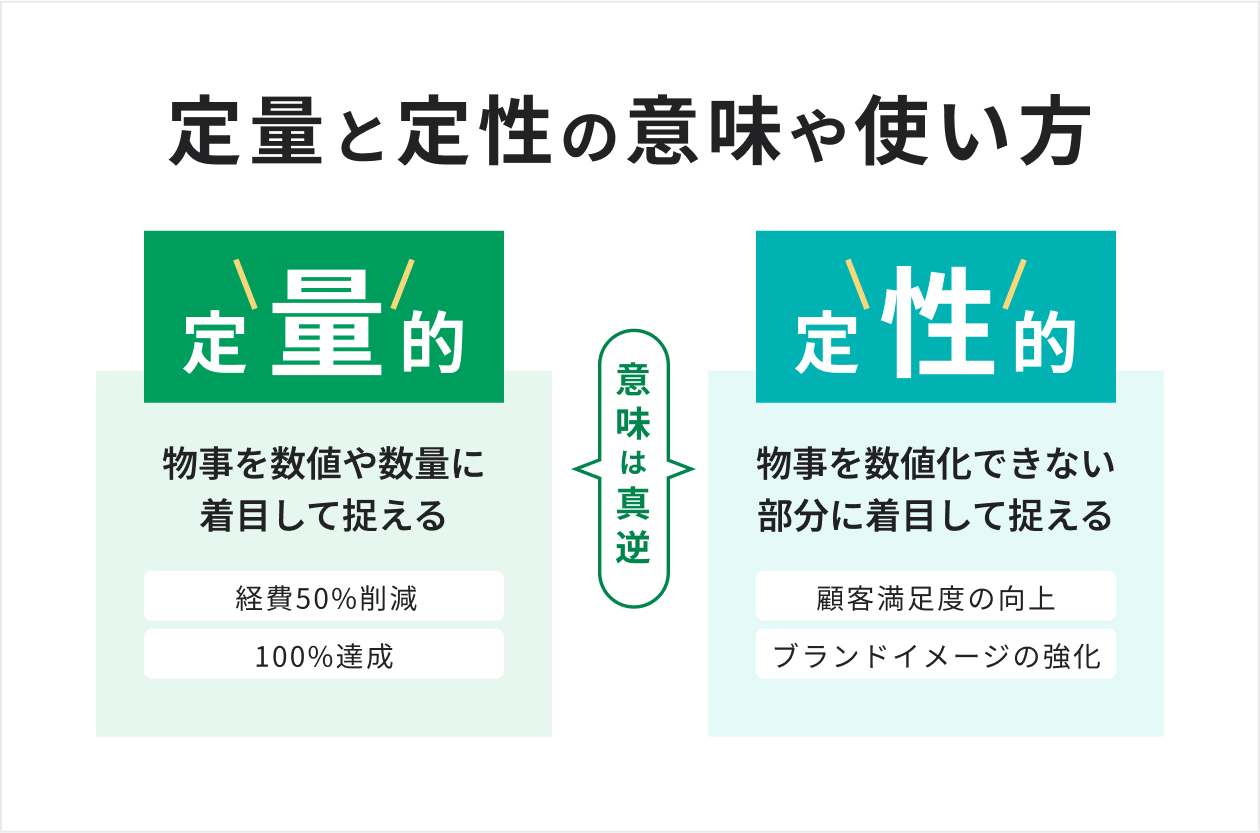

ビジネスシーンにおいて『定量』もしくは『定量的』、『定性』もしくは『定性的』という言葉を耳にしたことはありませんか?

言葉は似ていますが真逆の意味なので、使う際には注意が必要です。

また、目標設定においての『定量・定性』の使い分けについても知っておきましょう。

個と組織がともに勝つ目標管理

定量と定性の意味や使い方

『定量』『定性』は、日常で使うことはほとんどありませんが、ビジネスや研究分野でよく使われる言葉です。

定量的とは

『定量』は、物事を数値や数量で表すことができる要素のこと。『定量的』とは、物事を数値や数量に着目してとらえることを言います。

数値や数量は共通の概念ですから、お互いに違う認識をする心配がほとんどありません。

例えば、「すぐやります」の「すぐ」は3分でしょうか、それとも1時間でしょうか?話す相手との認識がずれていることに気づかないままだと、ビジネスでは大変なことになることもありますよね。

しかし定量的に、「あと5分で提出できます」「3週間あれば仕上がります」と数字で表すことで、話者と聞き手の認識のずれをなくすことができます。

定性的とは

『定性』は、定量とほぼ真逆の意味で、物事が数値化できない要素のこと。『定性的』は物事を数値化できない部分に着目し、とらえることです。

数字を使わない表現はしばしば抽象的になってしまい、認識がそろわない可能性があります。ビジネスにおいては、少しの認識のずれが致命的なトラブルを招くことがありますので、話者と聞き手が共有認識を持つための工夫が必要ですし、認識が異なっていないか常に注意することが必要です。

例えば先程の例で、「すぐやります」などは定性的な表現になります。

高い目標を達成するための目標管理法”OKR”についてはこちら

⇒「OKR入門書」

定量的と定性的の使い分け例

定量的と定性的、この言葉をビジネスシーンではどのように使い分けるべきでしょうか。

目標設定

目標設定の際にも『定量・定性』はよく使われます。

定量的な目標は『売上3000万円アップ』『コストカット5%』など、誰から見ても基準が明らかなものになります。

これを定性的に説明すると『力を合わせて売上アップを目指す』『可能な範囲で節約する』といったようなやや抽象的な表現になります。

数値化が難しい目標を表現するには、『ミスを発生させない体制を作る』『無駄なおしゃべりをなくす』といったように、定性的な表現を用います。

目標が数値化できるかどうかで使い分けましょう。

▼「目標管理」についてさらに詳しく

MBOとは?目標管理でのメリットやOKRとの違いを解説

間接部門の目標設定は難しい?目標を立てるステップと事例を紹介

目標設定の参考例、職種別シート作成の意義と記載例も紹介

人事や施策の評価

従業員や施策への評価については、定性的な評価の根拠を定量的に表すことがもっとも多いでしょう。

例えば評価において「今月は成約率が35%も増えている。営業ががんばってくれているおかげだ」という表現をよくしますが、「成約率が35%増加」は定量的表現で、「がんばってくれている」は定性的表現ですね。

定性的な評価は比較にはあまり向かないので、比較する場合は定量的な評価を用います。

しかし一方でコミュニケーション能力など、定量化しづらいものには定性的な評価をすることも必要です。定量的な評価だけにこだわっているとビジネスで必要なスキルが可視化できずパフォーマンスの高い社員と低い社員を区別するのが困難になります。

社員の目標意識の向上を実現!

⇒「HRBrain タレントマネジメント」

目標設定における定量と定性とは?

評価と目標における『定性的・定量的』についても考えてみましょう。

定量的な目標の意味

定量的な目標は、数値を用いるため、誰が見てもわかりやすく具体的な戦略を立てることができます。

目標達成の可否で判断できるので、人事評価においては、個人の目標達成率で評価を下す『絶対評価制度』と相性がよいでしょう。

▼「絶対評価」についてさらに詳しく

相対評価と絶対評価の比較。両者の特徴と人事に求められること

定性的な目標の意味

長期的な視点で立てた定性的な目標は、目標を細分化し、目標達成のために必要な数値目標を決めていくことで具体的になります。

定性的:ゆくゆくは全国的に店舗を展開する

定量的:来期までに関東で5店舗展開する など

また、ノルマの達成や売上など、目に見える数字ばかりで従業員を評価していくと、目標達成に凝り固まって、ギスギスした職場になってしまいます。

『コミュニケーションの充実』や『仕事に取り組む意欲を高める』といった定性的な目標を入れることで、数値には現れない部分を評価できるようになります。

定性的な目標はマネジメントにおいても重要なのです。

定性的な目標と定量的な目標はどちらも必要

定性的な目標と定量的な目標は、どちらかあればいいというものではなく、どちらも必要なものです。両方をうまく共存させている目標管理手法の一つがOKRでしょう。OKRでは、定性的な目標を掲げ、それを実現するための定量的な目標を設定することで、従業員のモチベーションを上げ、パフォーマンスを最大にすることができます。

▼「OKR」についてさらに詳しく

Googleやメルカリも導入する目標管理手法、OKRの基礎知識

OKRを導入したい!でもやり方がわからない…設定のポイントと目標の作り方

目標意識を高め、飛躍的な成長を実現する「OKR入門書」

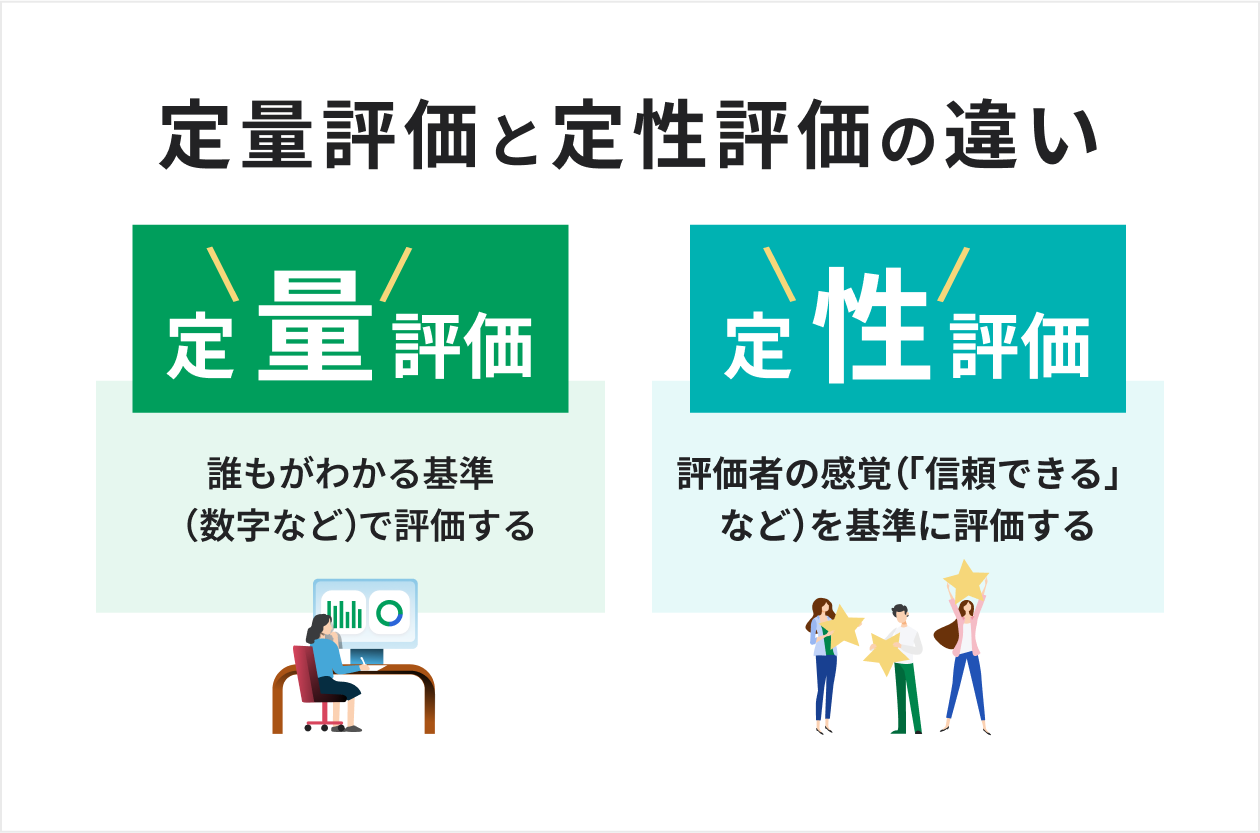

人事評価における定量評価と定性評価とは?

人事評価では、定量評価と定性評価という言葉をよく耳にします。似たような言葉ですが、この両者には明確な違いがあります。

定量評価と定性評価、その違いを端的にまとめると以下のようになります。

定量評価は、営業やマーケティングなどでよく用いられます。営業マンであれば、予算が決められ、その達成率で評価を行います。マーケティングでも、デジタルマーケティングなどはリードの獲得、案件化の数など数字として評価可能です。

定量評価を取り入れる際、人事はKGIやKPIを設定します。あるべき姿をゴールと定めて、さらにそれを達成するために必要な基準を数字に落とし込みます。

先ほど挙げた営業マンの場合、売り上げがKGIとなるケースがほとんどです。それを達成するためにクライアントごとの売り上げや商談の際の提案件数などがKPIとして設定され、進捗を定期的に見ていくことになるでしょう。

一見するとシビアなように見えますが、一方で数値さえクリアすれば誰の目から見ても成果が出ていると評価されるのが定量評価の良さと言えます。

定量評価とは対照的に、定性評価は数字ではなく評価者の感覚が重視されます。バックオフィスの業務などは、定性評価で判断する部分が大きいのではないでしょうか。

柔軟な視点で使い分けよう

数値化で共通認識を持ちやすい『定量』と、数値化できない部分を表すことができる『定性』。目標や評価の項目によって二つを柔軟に使い分けることで、従業員と会社が同じ方向を向いて進んで行くことができるでしょう。

定量評価と定性評価を柔軟に行うためには?

これまで定量評価と定性評価について解説してきましたが、どちらにもメリットがあり、うまく使い分けることでより納得度の高い評価に繋がります。

しかし、納得度の高い評価を行うためには評価基準やウェイトの調整が複雑になっていき、管理も難しくなってきます。

「HRBrain 人事評価」は、人事評価の実施からデータ集計までをワンストップで実現し、評価基準や評価プロセスの見える化によって、評価納得度の向上や社内コミュニケーションの改善を促進します。

HRBrain人事評価の特徴

制度や目的に合わせたテンプレートが豊富

OKR、MBOなどの「評価テンプレート」や、1on1やフィードバックなどに使用する「面談シート」が充実しています。

企業ごとのプロセスに合わせて承認フローや項目を自由に設定

評価シートやワークフローのカスタマイズが可能なため、評価制度の変更にも柔軟に対応す

ることができます。

評価の集計や調整もシステム上で完結

部署別など任意の項目で集計が可能で、評価結果の調整もシステム上で完結できます。

【関連記事】

OKRを導入したい!でもやり方がわからない…設定のポイントと目標の作り方

Googleやメルカリも導入する目標管理手法、OKRの基礎知識

【完全版】人事のためのKPIとは。KGI・SMART・OKRとの違い