生産性とは?意味や向上させる方法と高めるための施策事例を解説

人材データの一元管理を実現し、あらゆる人事施策の実行をサポート

- 生産性とは

- 生産性の種類

- 生産性の計算式

- 日本の労働生産性の現状

- 労働生産性が上がるとどうなるのか

- 労働生産性が下がるとどうなるのか

- 生産性を上げるために大企業がすべきこと

- 生産性が落ちる理由を把握する

- 組織やマネジメントで生産性を上げる

- システムやIT導入で生産性を上げる

- 生産性の向上につながる人事施策

- 働き方と労働条件の見直し

- 中長期を見据えた人材育成

- 年功序列から成果主義へ

- 適切な人事配置と評価

- 生産性の向上に効果があった人事施策

- 従業員エンゲージメントを向上

- 人材育成で生産性を向上

- 人事評価を整備と周知

- 生産性の向上に必要な従業員データを管理する方法

生産性の向上は企業成長に欠かせないもので、企業生命を左右する重要課題です。

特に2019年から施行された働き方改革の影響により、生産性への意識が急激に高まっています。

しかし、実際に「生産性」の意味、種類、計算式を理解している人は少ないのが現状かもしれません。

生産性とは一体何なのか理解できれば、人事施策の効率化や従業員のパフォーマンスを最大限発揮できるヒントになります。

この記事では、生産性とはどういう意味なのか、日本の生産性の現状、生産性が上がるとどうなるのか、下がるとどうなるのか、生産性を上げるための方法、生産性向上のための実践方法や企業事例について解説します。

自社の生産性を把握するためのタレントマネジメント

生産性とは

生産性とは、「生産要素の有効利用の度合いである」と、ヨーロッパ生産性本部(EPA)が定義したと言われています。

また、2005年にあったOECDの統計局と科学技術産業局(DSTI)の論文では「生産性とは、産出(output)の量的指標と投入(input)の量的指標との比率として一般的に定義されています。」とされています。

生産性の式は「産出(output)÷投入(input)」で表します。

(参考)OECD Workshops on Productivity Analysis and Measurement「Productivity Measurement and Analysis」

生産性の種類

生産性の種類は大きく分けて「労働生産性」と「資本生産性」の2種類があります。

生産性の種類

労働生産性(労働者視点):労働者が生み出す売上や製品

資本生産性(資本の視点):設備投資や固定資産への投資割合

働き方改革では「労働生産性」がよく使用されています。

日本の多くの企業において、働き方改革に順応し、いかに労働生産性を向上できるかが重要な企業課題の1つとなっています。

生産性の計算式

従業員の生産性を算出するために、「労働生産性」の計算式が活用されます。

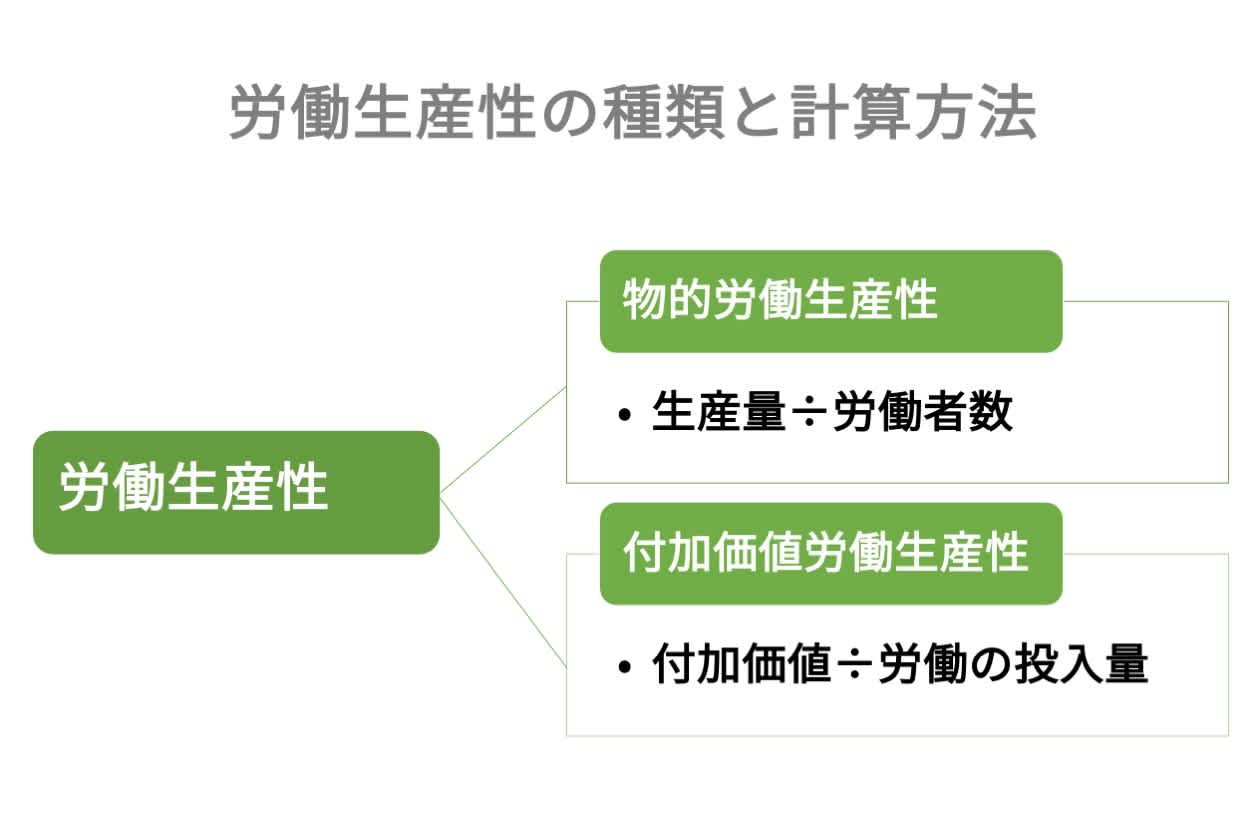

労働生産性は、「物的労働生産性」と「付加価値労働生産性」の大きく分けて2種類があります。

労働生産性の種類

物的労働生産性:数字として計測できるものが対象(自動車の生産台数や接客人数など)

付加価値労働生産性:企業にとって新しく付加価値となったものが対象(付加価値とは新商品の粗利益など)

生産性の計算式

物的労働生産性=生産性÷労働者数

付加価値労働生産性=付加価値÷労働の投入量

日本の労働生産性の現状

日本の労働生産性は、他国と比較しても低い傾向になっています。

公益財団法人日本生産性本部の「労働生産性の国際比較 2023」によると、2022年の日本の時間あたり付加価値労働生産性は52.3 ドル(5,099 円/購買力平価(PPP)換算)であり、OECD加盟国38カ国中30位で、順位でみると1970年以降最も低い順位になっています。

さらに、先進7ヵ国中で見ると日本の労働生産性は、1970年以降最下位のままです。

日本の労働生産性が低い要因としては、業務に対して担当する従業員数も多いうえに時間がかかり過ぎているため、付加価値を生み出す力が弱いからだと考えられます。

日本は今後、労働人口の減少と高齢化に伴い、転職市場の激化や人手不足が懸念されます。

日本企業が国際社会で生き抜くためにも、労働生産性の向上を目指すため、働き方改革が推進されたと考えられます。

(参考)公益財団法人日本生産性本部「労働生産性の国際比較2023」

▼「日本の労働生産性が低い理由状」についてさらに詳しく

労働生産性は日本が先進国最低?現状や理由について理解しよう

労働生産性が上がるとどうなるのか

労働生産性は、組織の経営状況へ直接影響を及ぼす重要なポイントです。

労働生産性が上がると具体的に何が起こるのか確認してみましょう。

労働生産性が上がると「人手不足」に対応できます。

従業員が不足すると、1人当たりの業務量が増え、健全な事業運用ができなくなるなど悪影響が発生します。

その結果、「人手不足倒産」のリスクも跳ね上がるでしょう。

今後の日本は労働人口が減少し高齢化の一途をたどっています。

帝国データバンクの「人手不足に対する企業の動向調査(2023年10月)」によると2023年度の人手不足倒産は、10月時点で206件となり、既に年間ベースで過去最多を更新するなど人手不足が深刻化しており、決して他人事ではありません。

そのため、人手不足の深刻化を防ぐために労働生産性を上げる事が、企業にとって重要な手段になります。

▼「労働生産性」についてさらに詳しく

労働生産性とは?計算方式や上げる方法についてわかりやすく解説

労働生産性が下がるとどうなるのか

労働生産性が下がると具体的に何が起こるのか確認してみましょう。

労働生産性が下がると本来不要であった人件費や光熱費など、「余分なコストが発生」します。

従業員1人当たりの利益(労働生産性)が減少しても、企業が目指すべき目標数値は変わらない事が多いため、その分の埋め合わせが必要になります。

また、埋め合わせのための長時間労働によるストレスや疲労の蓄積、集中力の低下がミス発生へと繋がってしまう場合があります。

さらに、優秀人材の退職やノウハウ流出など、経営資源の損失により大きな痛手を負う事になる可能性もあります。

労働生産性を向上させる「従業員エンゲージメント」を向上させる方法

⇒「従業員エンゲージメントを高める重要なポイント」資料ダウンロード

生産性を上げるために大企業がすべきこと

生産性向上に向けて大企業がすべき事について確認してみましょう。

生産性を上げるためにすべきこと

生産性が落ちる理由を把握する

組織やマネジメントで生産性を上げる

システムやIT導入で生産性を上げる

生産性が落ちる理由を把握する

生産性向上に取り組む前に、まず自社の状況を適切に把握しましょう。

生産性が落ちる原因が分かれば、従業員や組織の課題や方向性が浮き彫りになるからです。

例えば、「署名や捺印がないと業務が止まる」「担当者しか対処できない属人的な業務が多い」「残業代目当てでダラダラと仕事をする風潮がある」「形式だけの会議や会議自体が目的となってしまっている」などは、生産性を下げる要因になります。

特に大企業は歴史や伝統がある分、昔の慣習を現代でも引き継いでいるケースも珍しくありません。

「労働時間に対して、何を生み出せたか」に着目し現状を把握すると良いでしょう。

組織やマネジメントで生産性を上げる

企業のビジョンの達成や実現のために、「ヒト」を管理し活用する「人事戦略」や「マネジメント」の改善をすることで生産性向上に効果が期待できます。

経営資源の根幹である「ヒト・モノ・カネ・情報」を適切に管理し機能させる事は、組織の活性化や生産性向上に繋がるからです。

特に最近では、従業員のスキルやノウハウを一元管理し、配置転換や育成へと反映させる「タレントマネジメント」が注目を集めています。

▼「人事戦略」についてさらに詳しく

戦略人事とは?人事戦略との違いや経営戦略を実現するための役割について解説

▼「マネジメント」についてさらに詳しく

マネジメントの仕事とは?求められるスキルや役立つ手法を紹介!

▼「タレントマネジメント」についてさらに詳しく

【完全版】タレントマネジメントとは?基本・実践、導入方法まで解説

労働生産性向上に必要な「従業員データ」を一元管理する方法

⇒「ゼロから始めるタレントマネジメント資料3点セット」資料ダウンロード

システムやIT導入で生産性を上げる

既存の業務を、システムやIT導入でできないか検討してみましょう。

システムやITツール、ロボットの導入は業務の省人化や自動化に繋がります。

2018年に経済産業省が「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン」を発表し推進し、2020年に「デジタルガバナンス・コード2.0」を発表(2022年に改定)したことを皮切りに、企業の一部では、「キャッシュレス決済化」「会員カードのアプリ化」「AIによる配車システム」「システムによる管理業務の一元化」などを導入しました。

このように、業務をシステムやIT化する事は、従業員の手間暇が減り、生産性の向上に繋がります。

また近年では、ベンチャー企業から大企業を問わず、人事管理業務にシステムを活用する企業も増えています。

従業員数が多く、各地に支店がある大企業ほど従業員データをシステム化する事で人事業務の生産性向上が期待できるでしょう。

(参考)経済産業省「デジタルガバナンス・コード2.0 」

▼「人事管理システム」についてさらに詳しく

人事情報管理システムとは?業務効率化の方法、ポイントやメリットを紹介

人事管理をシステムでするべき理由と方法を解説

⇒「ゼロから始める人事評価資料3点セット」資料ダウンロード

生産性の向上につながる人事施策

生産性の向上は、今後の企業生命を左右する重大な要素です。

人事施策にどう具体的に取り組めば良いのか、人事視点でのポイント4つについて確認してみましょう。

生産性の向上につながる人事施策

働き方と労働条件の見直し

中長期を見据えた人材育成

年功序列から成果主義へ

適切な人事配置と評価

働き方と労働条件の見直し

生産性の向上には、従業員の協力が必要不可欠です。

従業員がパフォーマンスを最大限発揮するためにも、快適な職場環境、働き方や労働条件の見直しを行いましょう。

例えば、「フレックスやリモートワークなど柔軟な働き方が可能か」「長時間労働が常態化していないか」「自社と競合他社で労働条件に大きな格差がないか」というような、従業員目線で働きやすい環境や条件を整える事が重要です。

1on1ミーティングや社内アンケート、意見交換会などを実施し、従業員の意見を集めてみると良いでしょう。

▼「1on1ミーティング」についてさらに詳しく

1on1とは? 従来の面談との違いや効果を高めるコツ

▼「社内アンケート」についてさらに詳しく

社内アンケートとは?本音を引き出すコツを解説

従業員の本音を知るための「1on1ミーティング」の実施方法を解説

⇒「1on1ミーティング入門書」資料ダウンロード

中長期を見据えた人材育成

長期的な組織成長に繋げるためには、目の前にある業務を単純にこなせる人材ではなく、組織の将来を見据えた働きができる従業員の能力開発や人材育成が重要です。

時間やコストは必要ですが、従業員エンゲージメントの向上や離職防止など生産性向上に効果が期待できます。

▼「人材育成」についてさらに詳しく

人材育成とは?何をやるの?基本的考え方と具体的な企画方法を解説

▼「従業員エンゲージメント」についてさらに詳しく

従業員エンゲージメントとは?向上施策・事例も紹介

▼「離職防止」についてさらに詳しく

離職防止に効果的な施策9つ!離職の原因とその影響も解説

入社3年以内の「若手の離職を防ぐ」方法を解説

⇒「原因と対策を考える若手の離職を防ぐためには」資料ダウンロード

年功序列から成果主義へ

日本では多くの企業が終身雇用や年功序列制度を取り入れてきました。

しかし、年功序列制度のように従業員の勤続年数や年齢を重視し決定される給与制度は、会社への帰属意識を高める反面、事なかれ主義を助長する要素になりかねません。

また、現状維持を求めるため、生産性が下がる可能性もあります。

一方、成果主義では業務への成果が評価基準になるため従業員自らがスキルや能力を高めるきっかけになり、生産性も高まると考えられます。

▼「成果主義」についてさらに詳しく

成果主義とは?メリットとデメリットや能力主義との違いをわかりやすく解説

適切な人事配置と評価

適切な人事配置と評価は、業務の適正化や効率化に繋がります。

適材適所に従業員を配置すれば適性やスキルを存分に発揮できるでしょう。

また、業務に対する人事評価の設定と整備も重要です。

公正で明確な評価基準と処遇の決定は、従業員がやるべき課題や組織の経営戦略を示す事ができます。

従業員と組織が同じ共通認識を持つことで、効率的な人材育成や生産性向上が期待できます。

▼「適材適所な人材配置」についてさらに詳しく

適材適所を実現する「人材配置」とは?実践的な方法とポイントを人事目線で解説

▼「人事評価」についてさらに詳しく

人事評価とは?解決すべき9つの課題と人事評価制度のメリット5つを紹介

効果的な人材育成を実現するための「人事評価」について解説

⇒「人材を成長させる人事評価のポイント」資料ダウンロード

生産性の向上に効果があった人事施策

生産性向上に向けて他社はどんな取り組みをしているのか、事例を踏まえて確認してみましょう。

生産性の向上に効果があった人事施策

従業員エンゲージメントを向上

人材育成で生産性を向上

人事評価を整備と周知

従業員エンゲージメントを向上

人事コンサルタント大手のウイリス・タワーズワトソン(WTW)の調査によると、「従業員エンゲージメントの高さは組織の業績に比例する」と言われています。

コーヒーチェーンのスターバックスコーヒージャパン株式会社は、理念共感や従業員エンゲージメント向上のため、通信教育の補助によってスキルアップのサポートをしています。

また、正社員やアルバイトを含めた従業員全員を「パートナー」と呼んでいます。

(参考)ウイリス・タワーズワトソン(WTW)「エンゲージメント」

人材育成で生産性を向上

経営資源である「ヒト」の育成や成長は、組織の経営戦略実現への一歩です。

エンターテインメント事業を手掛ける株式会社エイチームは、永続的な人材育成や成長のために、アルバイトから正社員まで全従業員参加型で役員に直接、新規事業案をプレゼンできる制度を実施しています。

役職や社歴に関係なく挑戦できるチャンスがあり、熱意をかきたたせる人材育成の施策です。

経営戦略と連動した「人材育成」を実現する方法

⇒「失敗しない人材育成ハンドブック」資料ダウンロード

人事評価を整備と周知

公正で明確な人事評価は、人材育成や人材配置の改善に役立ちます。

例えば、人事系コンサルティング会社の営業職では、オフィスにいる事が少ないため、リモートワークでの働き方を推進しています。

期初に上司と部下が目標設定を行い、3ヶ月単位の評価のもと昇進や昇給を決定しています。

このように、働き方改革の推進のためや新型コロナウイルス感染症対策など、従業員個人に合った働き方や情勢に合わせた柔軟な人事評価制度の設計が重要です。

また、適切に評価をし生産性を向上するためには、目標管理が必要です。

生産性向上の効果をより高める目標管理をする方法として「OKR」が注目を集めています。

▼「OKR」についてさらに詳しく

Googleやメルカリも導入する目標管理手法、OKRの基礎知識

人事制度の設計や見直し方法を解説

⇒「ゼロから作る人事制度設計マニュアル」資料ダウンロード

高い目標を達成するための目標管理法「OKR」を解説

⇒「『OKR入門書』チェックリスト付き」資料ダウンロード

生産性の向上に必要な従業員データを管理する方法

生産性の向上は、企業生命を左右する重要課題です。

従業員1人当たりの労働生産性を向上させることは、人手不足問題への対応力向上や利益追求に繋がります。

生産性向上に向けて、現状の把握、システム導入、労働条件の改善、人材育成など、見直すべき人事施策は非常に多くあります。

また、自社に合った適切な人事施策を実施するためには、従業員データをはじめとしたデータをもとに現状を正確に把握することが大切です。

「HRBrain タレントマネジメント」は、生産性向上に必要な、従業員データや人材配置の可視化や人材育成記録をクラウドシステム上で一元管理することができます。

また、従業員エンゲージメントの向上にも役立つ、人材開発やスキルアップのための研修記録、スキルマップ、これまでの実務経験、異動経験、人事評価などの従業員データの管理と合わせて、MBOやOKR、1on1などの最新のマネジメント手法をカンタンかつシンプルに管理運用することができます。

HRBrain タレントマネジメントの特徴

検索性と実用性の高い「データベース構築」を実現

運用途中で項目の見直しが発生しても柔軟に対応できるので安心です。

柔軟な権限設定で最適な人材情報管理を

従業員、上司、管理者それぞれで項目単位の権限設定が可能なので、大切な情報を、最適な状態で管理できます。

人材データの見える化も柔軟で簡単に

データベースの自由度の高さや、データの見える化をより簡単に、ダッシュボードの作成も実務運用を想定しています。

▼「タレントマネジメント」についてさらに詳しく

タレントマネジメントシステムの課題とは? 目的・導入の課題と成功事例まで

▼「タレントマネジメント」お役立ち資料まとめ

【人事担当者必見】タレントマネジメントに関するお役立ち資料まとめ

▼「早期離職」についてさらに詳しく

早期離職の理由と問題とは?離職の原因と中途採用の定着率を上げる方法