ハロー効果とは?例やピグマリオン効果との違いと人事評価エラーについてわかりやすく解説

人材データの一元管理を実現し、あらゆる人事施策の実行をサポート

- ハロー効果とは

- ハロー効果の例

- ハロー効果の身近な例

- ハロー効果の人事領域での例

- ハロー効果のマーケティング領域での例

- ハロー効果の種類

- ポジティブ・ハロー効果

- ネガティブ・ハロー効果

- ハロー効果とピグマリオン効果の違い

- ハロー効果とホーン効果の違い

- ハロー効果以外の6つの人事評価エラー

- 中央化傾向

- 寛大化傾向

- 逆算化傾向

- 論理誤差

- 対比誤差

- 期末誤差

- 人事評価エラーを防ぐ「評価基準の見直し」

- 成果評価の見直し

- 能力評価の見直し

- 情意評価の見直し

- 人事評価エラーを防ぐ「評価者研修」と「被評価者研修」

- 人事評価での「評価者研修」

- 人事評価での「被評価者研修」

- ハロー効果を含めた「人事評価エラー」を防ぐ「人事評価クラウド」

ハロー効果とは、ある対象を評価するときにその一部の特徴的な印象に引きずられて、全体の評価をしてしまう効果のことで、人事分野では人事評価のエラーを指します。

この記事では、ハロー効果の内容や例、ハロー効果とピグマリオン効果やホーン効果との違い、人事評価エラーの種類や人事評価エラーの防止対策について解説します。

人事評価エラーを防ぐ「人事評価クラウド」

ハロー効果とは

ハロー効果(halo effect)とは、ある対象を評価するとき、その一部の特徴的な印象に引きずられて、全体の評価をしてしまう効果のこと。

「halo」は、聖人の頭上などに描かれる後光などを意味することから、「後光効果」ともいわれます。

直感や先入観など、非合理的な心理現象である「認知バイアス」の一種です。

アメリカの社会心理学者である、エドワード・L・ソーンダイクが1920年に発表した論文「A Constant Error in Psychological Ratings」によって提唱された、社会心理学用語です。

ソーンダイクは、第一次世界大戦中、上司が部下を評価する傾向を調査した結果、「優秀と評価された兵士」は、多くの評価項目が高評価である反面、「優秀でないと評価された兵士」の評価項目の大半は、平均以下となる心理的な傾向があると分析しました。

この心理的な傾向について、ソーンダイクは、聖人の頭上に描かれる後光になぞらえて、「ハロー(後光)効果」と名付けています。

(参考)Weblio 辞典:ハロー効果

ハロー効果の例

ハロー効果の例について、実際にどのようなものがあるのか、身近な例、人事領域の例、マーケティング領域の例に分けて確認してみましょう。

ハロー効果の身近な例

ハロー効果の身近な例として、恋愛でのハロー効果として「あばたもえくぼ」を例に確認してみましょう。

好意を抱く相手は、「あばたもえくぼ」というように、短所も長所に見えてしまうことがあります。

「あばたもえくぼ」は、好意を持った相手には、醜い「あばた」も、可愛らしい「えくぼ」のように見えるということから、「好きな相手は欠点すら長所にみえる」ということを指すことわざです。

このことわざ「あばたもえくぼ」は、好意的な印象に引きずられて、全体の評価をしてしまうハロー効果を表しています。

ハロー効果の人事領域での例

人事評価では、ソーンダイクの分析結果のように、ある一部の評価が高いと、それに引きづられ「全体を高い評価」に、ある一部の評価が低いと、「全体を低い評価」にする傾向がハロー効果としてあらわれます。

採用面接では、同じ受け答えであっても、出身校や履歴書の内容に引きずられ、評価にバイアスがかかることもハロー効果の現象です。

面接は、第一印象が大きく左右されますが、これもハロー効果であり、求職者にとっては、イメージ戦略としてハロー効果を活用することもあるでしょう。

ハロー効果のマーケティング領域での例

服装をばっちり決めたイケメンや美女をみたとき、「いい家柄だろう」「能力が高いだろう」といった無意識にバイアスがかかった見方をしてしまう現象もハロー効果です。

テレビCMで、タレントを起用するイメージ戦略はハロー効果を活用したものです。

たとえば、テレビCMで好感度の高い有名人を起用することで、「有名人の〇〇さんがおすすめするのだから、いい商品に間違いない」「信頼できる〇〇さんがすすめるならば、信頼できる商品だろう」というように、ポジティブなハロー効果を狙ったイメージ戦略です。

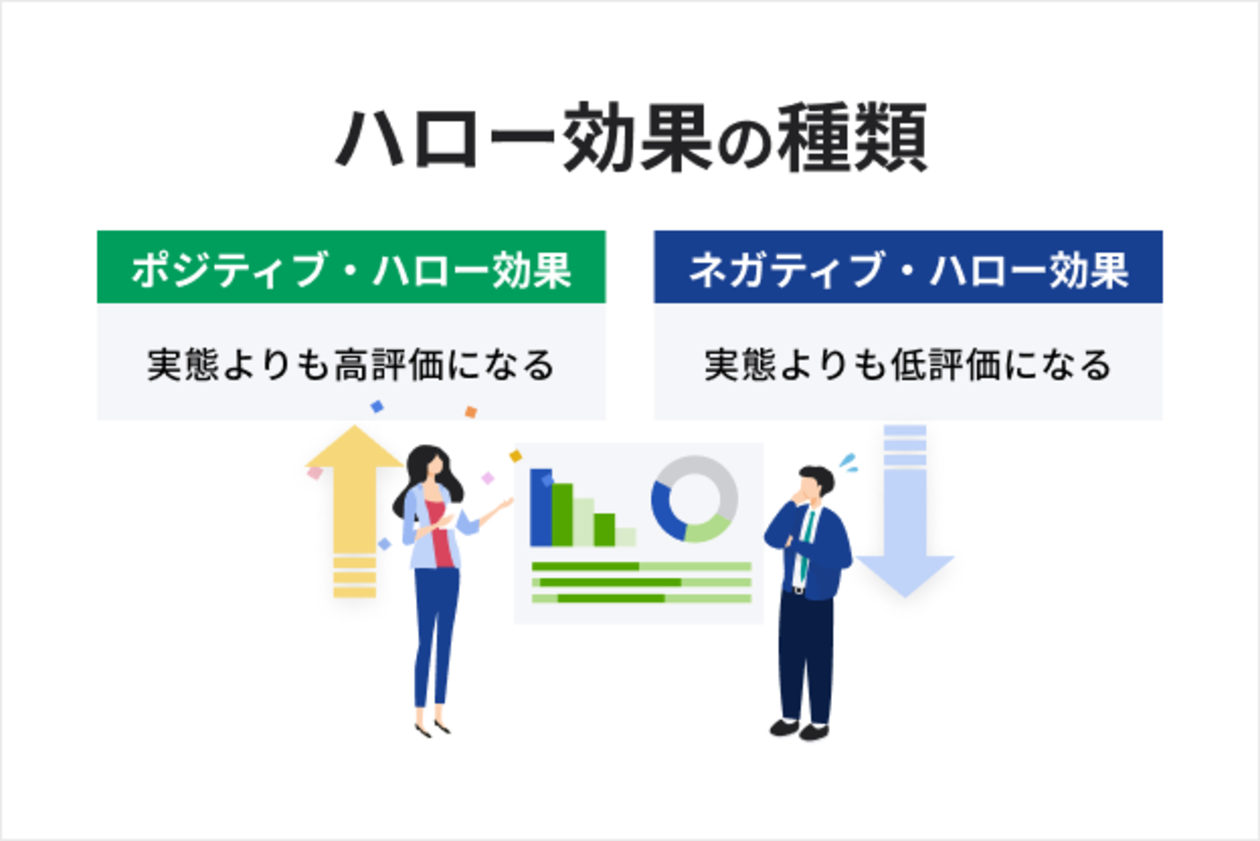

ハロー効果の種類

ハロー効果の種類について確認してみましょう。

人事やマーケティングなど、ビジネス分野でのハロー効果の影響は、人事エラーや広告戦略としてあらわれ、ポジティブ・ハロー効果とネガティブ・ハロー効果があります。

ポジティブ・ハロー効果

ポジティブ・ハロー効果は、一部の良い印象に引きずられて全体を良く評価してしまう、ポジティブなハロー効果のことです。

テレビCMは、ポジティブ・ハロー効果を活用したイメージ戦略です。

ネガティブ・ハロー効果

ネガティブ・ハロー効果は、ポジティブ・ハロー効果と逆で、一部の悪い印象に引きずられて全体を悪く評価してしまう、ネガティブなハロー効果のことです。

テレビCMで起用した有名人が不祥事を起こして降板させられるのは、ネガティブ・ハロー効果を恐れていることが理由でしょう。

ハロー効果とピグマリオン効果の違い

上司から期待をかけられた部下は、モチベーションが高まり、成果を上げるために努力をします。

ピグマリオン効果とは、このように、期待をかけられた者は、成果を上げやすいという現象を指します。

アメリカの教育心理学者であるロバート・ローゼンタールによって、知能テストの実証実験を行い、期待をかけた子供の成績が上がったという実験結果から、提唱された教育心理学の用語です。

自分が彫刻した女性像に強い愛情を込めた結果、神によって生命を宿されたギリシャ神話の主人公「ピグマリオン」になぞらえて、ローゼンタールによって「ピグマリオン効果」と名付けられました。

ピグマリオン効果は「育成に活用する手法」、ハロー効果は「評価の見え方の現象」というように、両者は手法と現象の違いといえます。

▼「ピグマリオン効果」についてさらに詳しく

ピグマリオン効果とは?メリットやビジネスで必要な知識を解説

▼「モチベーション」についてさらに詳しく

仕事のモチベーションを上げる方法とは?元人事が実体験をもとに解説

▼「人材育成」についてさらに詳しく

人材育成とは?何をやるの?基本的考え方と具体的な企画方法を解説

ハロー効果とホーン効果の違い

ホーン効果とは、一部の悪い印象に引きずられて、全体の評価にネガティブな方向のバイアスがかかる現象で、ネガティヴ・ハロー効果と同義です。

「ホーン(horn)」は悪魔の角を意味し、ホーン効果は「悪魔の角効果」ともいわれています。

ハロー効果は「聖人の後光」、ホーン効果は「悪魔の角」と、対局したバイアス効果といえます。

ハロー効果以外の6つの人事評価エラー

人事評価では、ハロー効果以外にも、6つの心理的な評価エラーや評価誤差が存在します。

人事評価エラーや評価誤差は、人事評価者の主観による心理的な傾向や誤差によって、評価に隔たりが起こることを指します。

ハロー効果以外の人事評価エラーについて確認してみましょう。

中央化傾向

中央化傾向とは、評価対象のパフォーマンスにこだわらず、評価結果が中央値に偏ってしまうことです。

5段階評価であれば「3」に寄せてしまう現象です。

評価者が、低評価とすべき部下に嫌われたくない、あるいは、部下の評価を的確に把握していないなどの、場合に評価者に生じる心理作用です。

寛大化傾向

寛大化傾向とは、全体的に高評価を与えてしまい、評価全体が甘くなる傾向のことです。

5段階評価であれば、「4」や「5」に寄せてしまう現象です。

評価者の、部下によく思われたい、いい顔をしたいなどという思いから生じる心理作用ですが、パフォーマンスに見合わない高評価は、部下の成長を阻害してしまう恐れがあります。

逆算化傾向

逆算化傾向は、評価者が最初から決めている評価とするため、各評価項目の帳尻を合わせるよう逆算して調整する傾向のことです。

5段階評価であれば、最終評価を「3」とするためにすべて「3」、あるいは平均が「3」になるように、高評価と低評価を組み合わせるようにしてしまう現象です。

評価者の、部下を昇格させたい、チーム全体の評価を底上げしたいなどの思惑によって生じることがほとんどです。

論理誤差

論理誤差とは、評価者が事実に基づく正当な評価によることなく、独自の推論や考えで部下を評価してしまう誤差のことです。

たとえば、部下のパフォーマンス結果にこだわらず、出身大学や自身の好む行動特性を持ったものに高評価を与えてしまうというような現象です。

自社に評価基準がない、または自己流を押し通す身勝手な上司に起こる作用で、人事評価の不満につながる大きな要因といえるでしょう。

対比誤差

対比誤差とは、評価基準を評価者自身、あるいは他者として、その基準をベースに部下の能力評価をしてしまう誤差のことです。

「自分の得意分野の項目は厳しく、苦手分野の項目は甘く」、あるいは「ある部下を基準に、他の部下の優劣をつけてしまう」という現象です。

評価者自身と同じ、あるいは正反対の特性をもつ対象者を評価する場合に注意すべき誤差です。

期末誤差

期末誤差とは、評価算定期間の終盤の評価が全体の評価に影響してしまう誤差のことです。

評価算定期間の期末に差し掛かる前はミスばかりしていても、期末に高い成果を上げた印象に引きずられ、好評価を与えてしまうような現象です。

同じミスや成果でも、期末の出来事か期初の出来事かによって、評価結果が違うケースも期末誤差です。

期末誤差の傾向が評価対象者にもわかるほど顕著な場合、評価期間末だけ努力をするといったサボり社員がでる恐れがあります。

▼「人事評価」についてさらに詳しく

人事評価とは?解決すべき9つの課題と人事評価制度のメリット5つを紹介

人材を成長させる人事評価のポイント

人事評価エラーを防ぐ「評価基準の見直し」

人事評価エラーは、正当な評価がされないことで、従業員のモチベーションや生産性の低下、人事評価への不信感から離職に繋がるなど、悪影響を及ぼす可能性が高いものです。

人事評価エラーを防ぐ対策として、「人事評価基準の見直しと明確化」について確認してみましょう。

人事評価制度の不満要因は、「評価基準が不明確」がトップで、6割を占めているという調査結果があります。

評価基準が不明確な状態では、人事評価エラーを助長させるほか、正当な評価を受けられず、人事評価への不満や離職につながる恐れがあります。

不満解消や離職防止には、「評価基準3要素」の見直しが不可欠です。

見直すべき評価基準3要素

成果評価

能力評価

情意評価

成果評価の見直し

成果評価の基準は、職種や職層によってウエイトや設定の仕方が異なります。

たとえば、数字で設定できる部署は定量的、できない部署は定性的な評価を基準にするなどです。

また、階層が高いほど、成果評価のウエイトを上げるといったことも必要でしょう。

能力評価の見直し

能力評価の基準は、どの職種にも共通する能力、職種別に求められる能力のほか、階層別に必要な能力などを棚卸しし、会社が望む要件を定義します。

情意評価の見直し

情意評価の基準は、仕事への姿勢やプロセスを指します。

仕事への取り組み方や意欲、目標達成に向けた行動、責任感などが対象となります。

階層が上がるほど、成果が求められる一方、若年層はプロセス重視である傾向から、若年層の情意評価のウエイトを上げることもポイントといえます。

▼「定量・定性」についてさらに詳しく

定量的・定性的の意味と使い分け、ビジネスや目標設定では注意も

▼「離職防止」についてさらに詳しく

離職防止に効果的な施策9つ!離職の原因とその影響も解説

▼「人事評価の不満対策」についてさらに詳しく

人事評価の不満放置は危険!退職を防ぐには?要因・対処ポイントを解説

納得度の高い評価とは?目指すべき状態やアクションについて

人事評価エラーを防ぐ「評価者研修」と「被評価者研修」

人事評価エラーを防ぐ対策として「人事評価基準の見直しと明確化」とあわせて、「評価者と被評価者への研修」も重要なポイントとなります。

人事評価を行う側である「評価者」と、人事評価をされる側である「被評価者」のそれぞれが、注意すべきポイントについて確認してみましょう。

人事評価での「評価者研修」

評価者研修は、評価者に人事評価制度の仕組みや評価基準を十分に理解させるとともに、評価者が陥りやすい人事評価エラーを防ぐための研修のことです。

評価者研修を実施することは、人事評価制度への不満を防ぐための重要なポイントです。

また、人事評価のエラーや評価基準の理解を深めることを目的に、人事評価の手引きを作ることなども有効です。

また、人事評価の不満要因には、「評価フィードバックが不十分」「自己評価より評価が低く理由が不明」といった調査結果があります。

この場合、評価対象者に評価結果の理由を十分にフィードバックすることで、人事評価への不満を低減させることが肝要です。

▼「評価者訓練(評価者研修)」についてさらに詳しく

人事評価制度研修はなぜ必要?研修の目的や被評価者メリットについて解説!

評価者研修に盛り込むべき必須コンテンツ

▼「フィードバック」と「フィードバック面談」についてさらに詳しく

フィードバックとは?意味や効果と適切な実施方法をわかりやすく解説

フィードバック面談とは?マイナス評価の部下への伝え方も解説!

人事評価での「被評価者研修」

人事評価基準が不明確といった理由には、評価対象者の人事評価制度への理解が十分に浸透していない場合もあります。

人事評価制度の内容や人事評価基準の理解を深めるため、評価対象者に対しても研修を行うことが有効です。

評価対象者が人事制度の理解を深めることで、透明性が高く納得感のある人事評価制度を確立することが可能です。

ハロー効果を含めた「人事評価エラー」を防ぐ「人事評価クラウド」

ハロー効果を中心に、人事が押さえておくべき「人事評価エラー」とその対策について解説しました。

人事評価エラーは、従業員のモチベーションや生産性の低下、人事評価への不信感から離職に繋がるなど、悪影響を及ぼす可能性が高いものです。

人事評価エラーを防ぎ、「納得度の高い人事評価」を実施するためにには、「人事評価基準の見直しと明確化」や「評価者研修」「被評価社研修」を実施する必要があります。

ですが、「人事評価制度の見直し」や「納得度の高い人事評価」を実施するのは、なかなか難しいのが現実です。

「HRBrain人事評価」では人事評価プロセスの見える化によって「評価の納得度の向上」を促進します

人事評価コメントやフィードバック面談の履歴などのデータをクラウド上で管理することで、評価プロセスのブラックボックス化や、評価のバラつきなどを防ぐことが可能になります。

また、目標設定や目標に対しての進捗管理、従業員のスキルデータや育成記録なども、一元管理できるため、人事評価プロセスの透明化と合わせて、従業員の成長記録の蓄積も可能になります。

「HRBrain 人事評価」は、人事評価の実施からデータ集計までをワンストップで実現します。

また、評価基準や評価プロセスの見える化によって、社内コミュニケーションの改善や、評価納得度の向上を促進します。

HRBrain人事評価の特徴

制度や目的に合わせたテンプレートが豊富

OKR、MBOなどの「評価テンプレート」や、1on1やフィードバックなどに使用する「面談シート」が充実しています。

企業ごとのプロセスに合わせて承認フローや項目を自由に設定

評価シートやワークフローのカスタマイズが可能なため、評価制度の変更にも柔軟に対応することができます。

評価の集計や調整もシステム上で完結

部署別など任意の項目で集計が可能で、評価結果の調整もシステム上で完結できます。

▼「人事制度システム」についてさらに詳しく