EQ(こころの知能指数)とは?高い人の特徴やビジネスでの効果と高める方法について解説

人材データの一元管理を実現し、あらゆる人事施策の実行をサポート

- EQとは

- EQの基本情報

- EQとIQの違い

- EQのビジネスにおける重要性

- EQを構成する4つの力

- 感情の理解

- 感情の識別

- 感情の調整

- 感情の利用

- EQが高い人の特徴

- 素直さや粘り強さがある

- ストレス耐性が高い

- 柔軟性が高い

- 謝罪ができる

- 傾聴力に優れている

- 他人に共感できる

- EQを高める方法

- 研修を実施する

- 日記をつけ気持ちを書き出す

- 人の話を聴いたり本を読む

- 人の良いところを探す

- 自分の行動や言動を振り返る

- EQを高めるメリット

- 円滑な対人関係が築ける

- リーダーシップの向上

- EQの測定方法

- EQを人材育成やメンタルヘルス対策に活用する方法

EQは、「感情をうまく管理し利用する能力」で「こころの知能指数」とも呼ばれ、特に、管理職の立場にあり、リーダーシップが必要な人にとって、EQは高めるべき能力といえます。

また、EQはメンタルヘルス対策としても有効なため、人材育成のひとつとして導入すべき能力のひとつともいえるでしょう。

このように、「EQの高い組織」を作ることは、企業の成長にも大きなメリットを与えます。

この記事では、EQとは何か、EQとIQの違い、EQが高い人の特徴やEQを高める方法とメリットについて解説します。

EQに大きく影響する従業員のメンタル状態をチェック

EQとは

EQとは、「Emotional Intelligence Quotient」を略したものです。

日本語では「こころの知能指数」「感じる知性」などと呼ばれ、「感情をうまく管理し利用する能力」のことを指します。

EQの概念は、1990年にアメリカの心理学者でイェール大学の学長であるピーター・サロベイ氏とニューハンプシャー州立大学のジョン・メイヤー博士によって提唱されました。

さらに、5年後の1995年にダニエル・ゴールマン氏の著書である「Emotional Intelligence(こころの知能指数)」で改めて提唱され、世界的に広まりました。

EQは、ビジネスでも注目されている能力のひとつで、EQが高い人は人間関係や仕事において、自分の感情をコントロールすることができ、環境に適応し円滑な対人関係を築きます。

そのため、業務遂行がスムーズになり生産性の向上や企業貢献へとつながりやすくなります。

EQの基本情報

EQは、主に対人関係や仕事に対する姿勢において用いられる指標といえます。

そのため、EQを入社試験に取り入れる企業も増えており、EQを高めるための対策なども実施されるほど注目されています。

EQは先天性のものではなく、訓練をすることで向上させることができます。

EQを高めると感情をコントロールしやすくなり、対人関係やトラブル発生時に感情の振り幅を抑えることができるため、冷静に対処できるようになります。

EQとIQの違い

EQとよく似た言葉に「IQ」があります。

IQは、「知能指数」のことで、言語力や、合理的に物事を考える高い思考能力をあらわします。

一方で「EQ」は、心や感情を軸にしているため、IQとEQは正反対のものといえます。

これまでIQが高ければ高いほど優秀でビジネスにおいても成功するとされてきましたが、そこに疑問を抱いたのが、EQを提唱した2人の心理学者です。

ピーター・サロベイ氏とジョン・メイヤー博士は、「IQが低い人でもビジネスを成功させている例はたくさんある」として、研究を進めた結果、EQという概念を作り出しました。

IQが低くても、対人関係に優れた人はビジネスを成功させることができます。

一方で、IQは高いもののビジネスが上手くいかない人は、対人関係を不得手としている場合があります。

EQのビジネスにおける重要性

EQはビジネスと深い関係があり、重要性を持っています。

例えば、組織で働いていると、上司や先輩が部下や後輩にフィードバックを行う場面があります。

部下は上司からの指摘によって、前向きになれることもあれば、自信を失い積極的な仕事ができなくなることもあります。

フィードバックを上手に行える上司は、ミスを指摘しながらも「ミスを成長や次のチャンスへつなげよう」と部下に思わせることができ、部下のモチベーションを高めることができます。

これは、ミスを指摘する側である上司が対人関係に優れ、「EQが高い」といえます。

逆に部下の立場でも、上司からの厳しい指摘にも動揺せずに建設的な受け取り方ができる部下は「EQが高い」といえ、やわらかい指摘にもひどく落ち込んでしまう部下は「EQが低い」といえます。

このように、EQはビジネスととても深い関係があります。

さらに、EQが低い上司の場合、部下のミスに対して感情的になりやすい傾向にあり、その結果、パワハラと認定されてしまうケースも少なくありません。

また、感情を表に出しすぎると、部下は育つどころか生産性を大きく減少させてしまいます。

このことから、EQはリーダーシップとも深い関係性にあります。

そこで近年では、管理職やリーダー層の育成として、EQを高めるための取り組みが注目されています。

▼「フィードバック」についてさらに詳しく

フィードバックとは?意味や効果と適切な実施方法をわかりやすく解説

▼「モチベーション」についてさらに詳しく

仕事のモチベーションを上げる方法とは?元人事が実体験をもとに解説

▼「リーダーシップ」についてさらに詳しく

リーダーシップとは?マネジメントとの違いや種類と具体例

EQを構成する4つの力

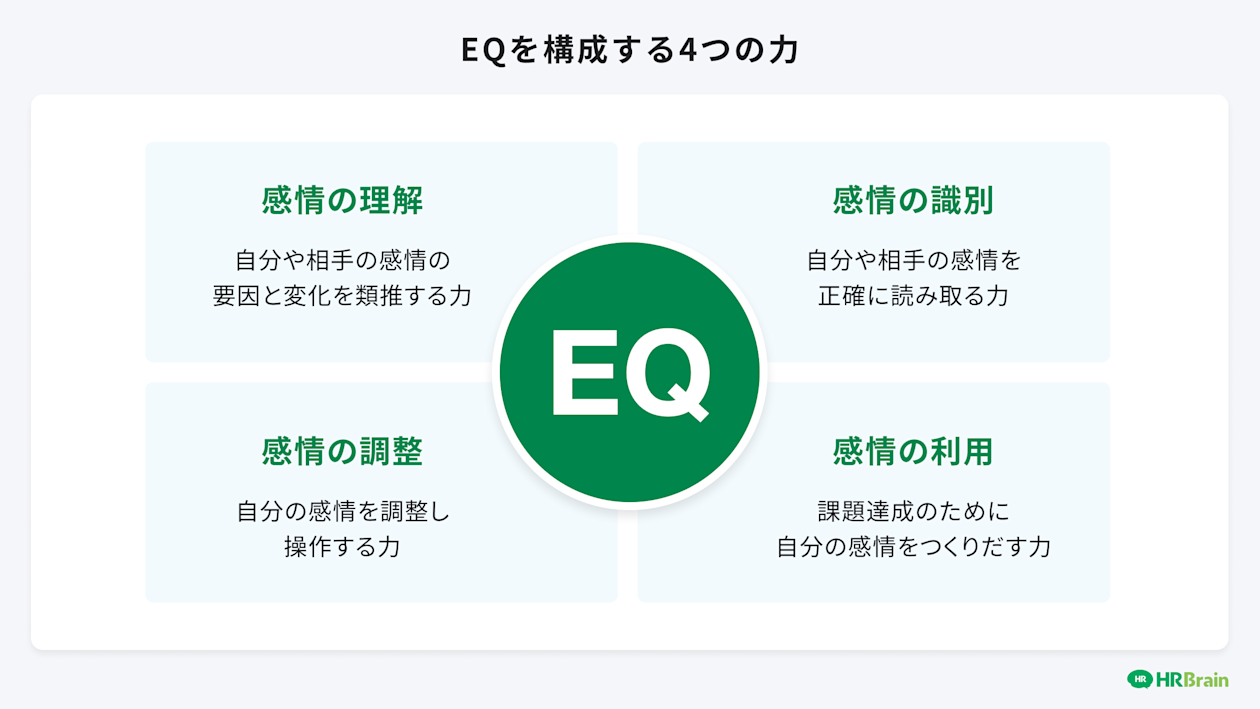

人の心や感情はとても複雑なため、ひとつの基準では判断することができません。

そのため、「こころの知能指数」をはかるEQは、感情を軸にした「4つの力」で構成されています。

EQを構成する4つの力について確認してみましょう。

EQを構成する4つの力

- 感情の理解

- 感情の識別

- 感情の調整

- 感情の利用

感情の理解

感情の理解とは、自分や相手が、なぜその感情に至っているのかを考え理解することを指します。

特に自分自身の感情は、俯瞰的かつ客観的にみることが難しいものです。

しかし、EQが高い人は「今、自分はなぜ怒っているのか」と、自分の感情を外側から見て考えることができます。

そのためEQが高い人は、自分の感情を理解し、冷静に対応することができるため、他者にも冷静に対応できるという仕組みです。

また、他者に対しても同様で、「相手が自分に対して怒りをぶつけてくるのはなぜか」と相手の感情がそこに至った原因や背景を分析することができます。

このように、相手の感情に影響されることなく分析をすることで、相手の感情に対する対応や解決策を考えることができます。

感情の識別

感情の識別は、自分や相手の感情を理解し認識することを指します。

「感情の理解」と似ていますが、「感情の理解」は自分あるいは他者の感情が分かったうえで、その背景を推察することを指します。

一方で「感情の識別」は、相手が今どのような感情なのかを推察することです。

感情の識別は、自分や相手が悲しいのか喜んでいるのか怒っているのかということを推察する、EQにおいて最初のプロセスといえます。

そのため、感情の識別ができてはじめて感情をコントロールできるといえます。

感情の調整

感情の調整とは、感情を識別し理解し、その感情を調整してコントロールすることを指します。

行動にあわせて感情を調整することで、見当違いの判断や思考を回避し目的達成を目指します。

感情の利用

感情の利用とは、行動のために感情をいかして利用することを指します。

例えば、クライアント先への訪問やプレゼンなどの場面に合わせて、適切な感情や気持ちを作りあげるといったことを指します。

初めてクライアント先でプレゼンをする際に、「失敗したらどうしよう」とひどく緊張することもあるかもしれません。

その場合でも、「あれだけ準備してきたから大丈夫だ」「もしだめでもクライアントの希望を汲み取れるいい機会だ」と、緊張しつつも前向きな気持ちを作っていくようにします。

このように、感情を利用するためには、まず「緊張している」という自分の感情を識別し理解しておくことが必要不可欠となります。

EQが高い人の特徴

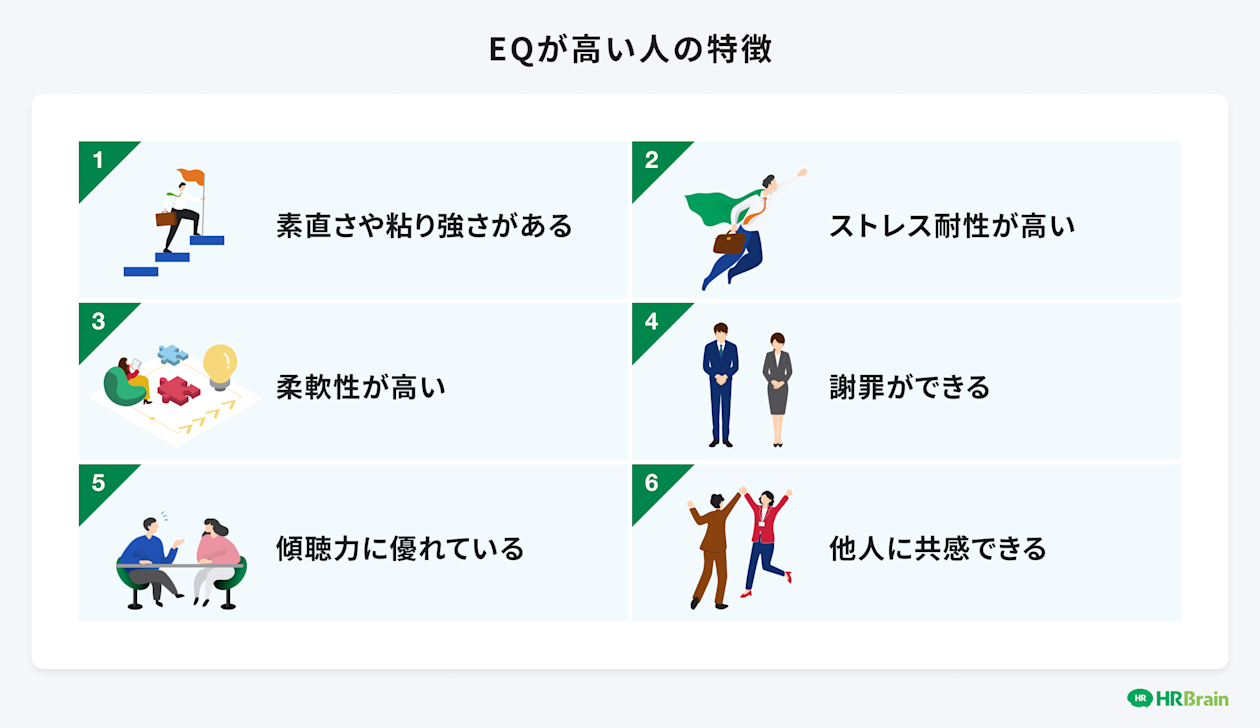

EQが高い人は「対人関係に優れている」ということでしたが、対人関係に優れているとは、具体的にどのようなことを指すのか、EQが高い人の6つの特徴について確認してみましょう。

EQが高い人の特徴

- 素直さや粘り強さがある

- ストレス耐性が高い

- 柔軟性が高い

- 謝罪ができる

- 傾聴力に優れている

- 他人に共感できる

素直さや粘り強さがある

EQが高い人は、「素直さや粘り強さがある」という特徴があり、感情を含め自分自身を客観的に見ることができます。

そのため、自分の得意不得意、強み弱みを理解しています。

また、指摘の内容をポジティブに受け止められるため、指摘を受けることに対するストレスを感じにくく前向きに粘り強く仕事に取り組むことができます。

ストレス耐性が高い

EQが高い人は、「ストレス耐性が高い」という特徴があります。

ストレスを感じやすい人は、失敗や指摘をすべて真正面から受け止めてしまう傾向があります。

失敗や指摘を素直に受け止めること自体は良いことですが、それを引きずってしまうと回復までに時間が掛かってしまったり、次の行動に移りにくい場合があります。

その点、EQが高い人は、指摘や失敗を素直に受け止めるものの、切り替えがしっかりできるのが特徴です。

これは、自分の失敗やトラブルに限りません。

例えば、部下のミスによって上司である自分に影響が出たとしても同じで、起きてしまったトラブルを受け止め、理解し、対処する方法を考えます。

また、対象の部下へのフィードバックを行い、再発防止に努めるなど部下へのフォローも欠かしません。

▼「ストレス耐性」についてさらに詳しく

ストレス耐性を高める3つの方法!低い人の特徴と面接で見極める方法

柔軟性が高い

EQが高い人は、「柔軟性が高い」という特徴があります。

日々移り変わるビジネス環境や、それに伴う企業方針の変更、働き方の変化などに対してうまく適応して行くことができます。

また、環境の変化に柔軟に対応できるということは、「ストレス耐性が高い」ともいえます。

さらに、柔軟性の高さは環境に対するものだけではありません。

自分の意見とは異なる意見に対しても拒否感を示さず柔軟に受け止め、「そういった意見や見方もあるのか」と関心を示し、新たな知識として取り入れることができます。

そのため、人付き合いが重要となる組織社会の中でもスムーズに身を置くことができます。

謝罪ができる

EQが高い人は、「謝罪ができる」という特徴があります。

謝罪ができるということは、人として当然のことのように感じますが、謝罪が必要な場面というのは、自分がミスをした場合や相手を不快にさせてしまった場合です。

しかし、ビジネス環境においてはそれだけではありません。

自分に非がない場合でも、謝罪することで場をおさめられるケースもあります。

例えば、上司やクライアントから聞いていた話が、次に聞いたときには全く異なっていた場合や、人のミスを自分のミスにされたりする場合があります。

上司やクライアントに指摘や反論することもできますが、場合によっては火に油を注ぎ解決までに余計に時間が掛かってしまうこともあり、相手の感情や場の雰囲気を読み取って謝罪した方が良い場合もあります。

また、謝罪ができるということは、「高い柔軟性がある」ことにも通じます。

傾聴力に優れている

EQが高い人は、「傾聴力に優れている」という特徴があります。

EQの特徴ともいえる「相手の感情を識別し理解する」というのは、超能力のように相手の心を読み取るというわけではありません。

人の感情を理解するためには、相手の話をしっかりと聴く「傾聴力」が重要です。

EQが高い人は、自分の言い分ばかりを押し付けるのではなく、相手の話を聞いて建設的な話し合いを行い、問題解決をはかります。

また、傾聴力は仕事を進めるうえで役立つだけでなく、人間関係の構築にも力を発揮します。

例えば、チームの同僚や後輩が落ち込んでいる時に話を聞くなどです。

相手の性格にもよりますが、話を聞いてもらうだけで心が軽くなり前を向ける人も少なくありません。

何かアドバイスを必要とされた場合であっても、EQが高い人は物事を俯瞰的に見ることができるため、冷静で建設的な助言ができます。

自分の感情をコントロールしたり調整したりすることも大切ですが、EQの高さは対人において発揮されるといえるでしょう。

▼「傾聴」についてさらに詳しく

傾聴がビジネスシーンでもたらす効果や傾聴を実践する重要な3つの段階

他人に共感できる

EQが高い人は、「他人に共感できる」という特徴があります。

他人に共感できるという特徴は、「傾聴力に優れている」ことにも通じます。

EQが高い人の特徴には、落ち込んでいたり怒っていたりする相手の話を聞いて、その気持ちや心に共感し寄り添えることにあります。

例えば、EQが低い人の場合、客観的な視点で物事を見ることはできますが、相手の心に共感できないため正論ばかりをぶつけて、相手の感情を加速させてしまうことがあります。

相手が正論を欲している場合は有効ですが、感情が高ぶっている相手に対しては賢明な対応とはいえないでしょう。

高い傾聴力と共感力は、相手の気持ちを考えながらトラブルを解決するために必要不可欠です。

そのため高い傾聴力と共感力は、社会だけでなく私生活においても対人関係を円滑にし、さまざまな場面でその効果を発揮するといえます。

EQを高める方法

IQは先天的なものが大きく影響しますが、EQは訓練や研修、日々の意識で高められるとされています。

EQを高めるにあたって効果的とされている5つの方法について確認してみましょう。

EQを高める方法

- 研修を実施する

- 日記をつけ気持ちを書き出す

- 人の話を聴いたり本を読む

- 人の良いところを探す

- 自分の行動や言動を振り返る

研修を実施する

EQを高めるために、まずは「EQとは何か」を知る必要があります。

EQを世界に広めるきっかけとなった、ダニエル・ゴールマン氏の著書である「Emotional Intelligence(こころの知能指数)」を読んだり、社員研修として講師を招いて講習会を実施したりするのも良いでしょう。

人材育成やリーダーシップを養うことを目的とする場合、EQについて学んだうえで、対象の従業員のEQを測定し自身のEQを認識させることも大切です。

▼「社員研修」についてさらに詳しく

社員研修とは?内容やプログラム例、おすすめサービスを解説

▼「人材育成」についてさらに詳しく

人材育成とは?何をやるの?基本的考え方と具体的な企画方法を解説

日記をつけ気持ちを書き出す

EQが高い人は、「自分の感情をコントロールする」ことができます。

そのためには、まずは自分自身の感情を識別し理解する必要があります。

その方法として有効なのが、「日記をつけること」です。

日記というと継続が難しそうな印象を持ちますが、長文を書く必要はありません。

重要なのは、「自身の気持ちを書き出すこと」です。

1日の中で怒ったり悲しんだり、あるいはもやもやと納得できないことがあるかもしれません。

そういった感情を書き出すことで、その感情に至った背景を考えてみます。

そうすると、その時は冷静に考えられなかったことでも、客観視できるようになります。

また、気づかなかった自身の一面に気づくこともあるかもしれません。

人の話を聴いたり本を読む

EQが高い人は傾聴力に優れています。

人の気持ちを理解し寄り添うには、「人の話を聴く力」が必須です。

自分の意見や話したいことを一度おさえて、まずは相手の話に耳を傾けましょう。

また、さまざまな人の話を聴くことで今までになかった気づきを得られることもあるので、

普段話すことのなかった人とも積極的にコミュニケーションを図ると良いでしょう。

また、人と話すことがあまり得意ではない、関わることが少ないなどの場合には、「本を読む」ことも効果的です。

読書といっても、ビジネス本や自己啓発本ではなく小説などの文学をおすすめします。

小説は人物の感情の描写が細かく表されており、人の感情の移り変わりや背景を感じられるため、EQを高める方法として効果的といえます。

人の良いところを探す

EQを高めるために、「人の良いところを探す」というのは、「人の話を聴く」にも通じます。

相手の話を聴かなければ、その人のことを知るどころか、良いところを見つけることはできません。

例えば、「話すスピードがゆっくりで聞きやすい」「話が簡潔で分かりやすい」「目を見て話してくれる」といったことです。

また、「私物のセンスがよい」「率先してコピー用紙を補充してくれる」など、目で見て分かる良いところを探すのも良いでしょう。

相手に興味を持ち、その人の良いところを見つけることは、自分にとってもポジティブな影響を与えます。

自分の行動や言動を振り返る

EQを高めるために、「日記をつける」ことにも通じますが、「自分の行動や言動を振り返る」ことは大切です。

後輩への指摘がきつかったかな、というようなことから、休憩時間に同僚と話した内容も対象になりえます。

注意したいのは、振り返りをしても落ち込まないことです。

反省することは大切ですが、引きずってしまっては意味がありません。

振り返りは、次回にいかすことが目的です。

振り返り、反省をして、思いつめないことが大切です。

EQを高めるメリット

EQを高めることは、組織社会や私生活でさまざまなメリットが得られます。

EQを高めることで、ビジネスで得られる主なメリットについて確認してみましょう。

EQを高めるメリット

円滑な対人関係が築ける

リーダーシップの向上

円滑な対人関係が築ける

EQを高めることで得られるメリットは、「円滑な対人関係が築ける」ということです。

仕事ができれば他人は関係ない、といった考え方もありますが、周囲の人間を尊重し共感して傾聴を意識することは、結果的に自分の信頼度向上にもつながります。

そして、確実に仕事がしやすい環境をつくることができます。

リーダーシップの向上

EQを高めることで得られるメリットは、「リーダーシップの向上」です。

上司は部下へフィードバックをしたり、時には叱ったりすることもあります。

その際、自分の感情をむき出しにして部下の感情に気づかないままだと、部下のモチベーションや生産性の低下、退職へ追い込むおそれもあります。

フィードバックは部下の育成に必要不可欠ですが、部下の性格や特性なども理解したうえで、相手の目線に合わせる必要があります。

そうすることで、部下は上司への信頼度が高まりフォロワーシップの向上にもつながります。

▼「フォロワーシップ」についてさらに詳しく

フォロワーシップとは?期待できる効果や導入のポイントを徹底解説

EQの測定方法

EQの測定方法について確認してみましょう。

EQの測定は、専門家や病院に行く必要はありません。

IQと同様、無料診断テストやツールなどで測定することができます。

「Emotional Intelligence(こころの知能指数)」の著者である、ダニエル・ゴールマン氏が作成した「EQ測定テスト」もあります。

選択回答式の問題が10問出題され、満点は200点、平均値が100点で計測するもので、時間もかからず手軽に実施することができます。

EQを人材育成やメンタルヘルス対策に活用する方法

EQは、「感情をうまく管理し利用する能力」のことで、生きていくうえで必要な能力といえます。

特に、管理職の立場にありリーダーシップが必要な人にとって、EQは高めるべき能力といえます。

EQを高めることで、部下との円滑なコミュニケーションができ、それに付随して信頼を得ることができます。

信頼が得られると、部下はリーダーの助けになりたい、貢献したいと思うようになり、チームの生産性や雰囲気の向上が期待できます。

また、EQはメンタルヘルス対策としても有効なため、リーダー育成だけでなく人材育成の要素として導入すべき能力のひとつともいえるでしょう。

このように、従業員の「EQ」を管理し、「EQの高い組織」を作ることは、企業の成長にも大きなメリットを与えます。

「HRBrain タレントマネジメント」は、従業員ひとりひとりの「EQ測定結果」などのデータを一元管理し、「人材育成」や「最適配置」に活用することができます。

また、EQに大きく影響する従業員のメンタル状態をチェックすることができる「HRBrain ストレスチェック」の利用も可能です。

また、従業員のスキルマップや、これまでの実務経験、研修などの育成履歴や、異動経験、人事評価などの従業員データの管理と合わせて、1on1やフィードバックなどの面談履歴、OKRなどの目標管理とマネジメント業務をクラウド上で一元的に感知できるため、人事業務の効率化が期待できます。

HRBrain タレントマネジメントの特徴

検索性と実用性の高い「データベース構築」を実現

運用途中で項目の見直しが発生しても柔軟に対応できるので安心です。

柔軟な権限設定で最適な人材情報管理を

従業員、上司、管理者それぞれで項目単位の権限設定が可能なので、大切な情報を、最適な状態で管理できます。

人材データの見える化も柔軟で簡単に

データベースの自由度の高さや、データの見える化をより簡単に、ダッシュボードの作成も実務運用を想定しています。

▼「タレントマネジメントシステム」についてさらに詳しく

【完全版】タレントマネジメントとは?基本・実践、導入方法まで解説

タレントマネジメントシステムの課題とは? 目的・導入の課題と成功事例まで

▼「タレントマネジメント」お役立ち資料まとめ

【人事担当者必見】タレントマネジメントに関するお役立ち資料まとめ

▼「人事評価」についてさらに詳しく

人事評価とは?解決すべき9つの課題と人事評価制度のメリット5つを紹介

▼「人材育成」についてさらに詳しく

人材育成とは?何をやるの?基本的考え方と具体的な企画方法を解説