プレゼンティーイズムとは?意味やアブセンティーイズムとの違いと原因や改善方法を解説

人材データの一元管理を実現し、あらゆる人事施策の実行をサポート

- プレゼンティーイズムとは

- プレゼンティーイズムとアブセンティーイズム

- プレゼンティーイズムと健康経営

- プレゼンティーイズムの測定方法と損失額

- プレゼンティーイズムの測定方法

- プレゼンティーイズムによる年間推定損失額

- プレゼンティーイズムの原因

- 労働環境

- 人間関係

- 個人的な要因

- プレゼンティーイズムを防ぐ方法

- 健康管理を組織として実施する

- ワークライフバランスの取りやすい環境作り

- ウェルビーイングへの取り組みの実施

- プレゼンティーイズムを解消するためには従業員の状態の把握が大切

プレゼンティーイズムとは、心身に何らかの不調や疾病を抱えた状態で出社し、本来のパフォーマンスが発揮できない状態を指し、企業に損失を生んでいるとされています。

心身に何らかの不調や疾病を抱えた状態は、何より働く従業員にとって辛いことです。

企業は、従業員の状態を知り、従業員が本来のパフォーマンス以上の力を発揮できるような環境作りを目指しましょう。

この記事では、プレゼンティーイズムとはどういう意味なのか、アブセンティーズムとの違いや、プレゼンティーイズムの原因や例と改善方法について解説します。

プレゼンティーイズムの防止のための従業員のコンディション把握

プレゼンティーイズムとは

プレゼンティーイズム(presenteeism)とは、心身に何らかの不調や疾病を抱えた状態で出社し、本来のパフォーマンスが発揮できない状態を意味し、日本語で「疾病就業」と訳されます。

花粉症や頭痛、軽度の精神疾患などの心身の不調を持ったまま業務にあたるプレゼンティーイズムに従業員が陥ることは、企業に損失を生んでいるとされています。

プレゼンティーイズムとアブセンティーイズム

プレゼンティーイズムと似た言葉に「アブセンティーイズム」があります。

アブセンティーイズムとは、心身の不調によって、欠勤や早退してしまうことを意味します。

実際に働けなくなってしまう点が、プレゼンティーイズムとの違いになります。

プレゼンティーイズムは「働いているけれど生産性が落ちている状態」で、アブセンティーイズムは「そもそも働けなくなる状態」になります。

▼「生産性」についてさらに詳しく

生産性とは?意味や向上させる方法と高めるための施策事例を解説

プレゼンティーイズムと健康経営

プレゼンティーイズムに陥る従業員が増えることは、企業にとって大きな損失です。

そこで注目されているのが「健康経営」です。

健康経営とは、「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する事」を意味します。

企業が健康経営に取り組むことで、従業員の健康増進を図り、プレゼンティーイズムを防ぎます。

(参考)経済産業省「健康経営の推進について」

▼「健康経営」についてさらに詳しく

健康経営とは?目的やメリット「健康経営優良法人」について解説

従業員のコンディションをサポート

⇒「HRBrain パルスサーベイ」

プレゼンティーイズムの測定方法と損失額

プレゼンティーイズムが企業の損失を生んでいるとされていますが、実際に損失を測定するために、プレゼンティーイズムの測定方法と、推定損失額について確認してみましょう。

プレゼンティーイズムの測定方法

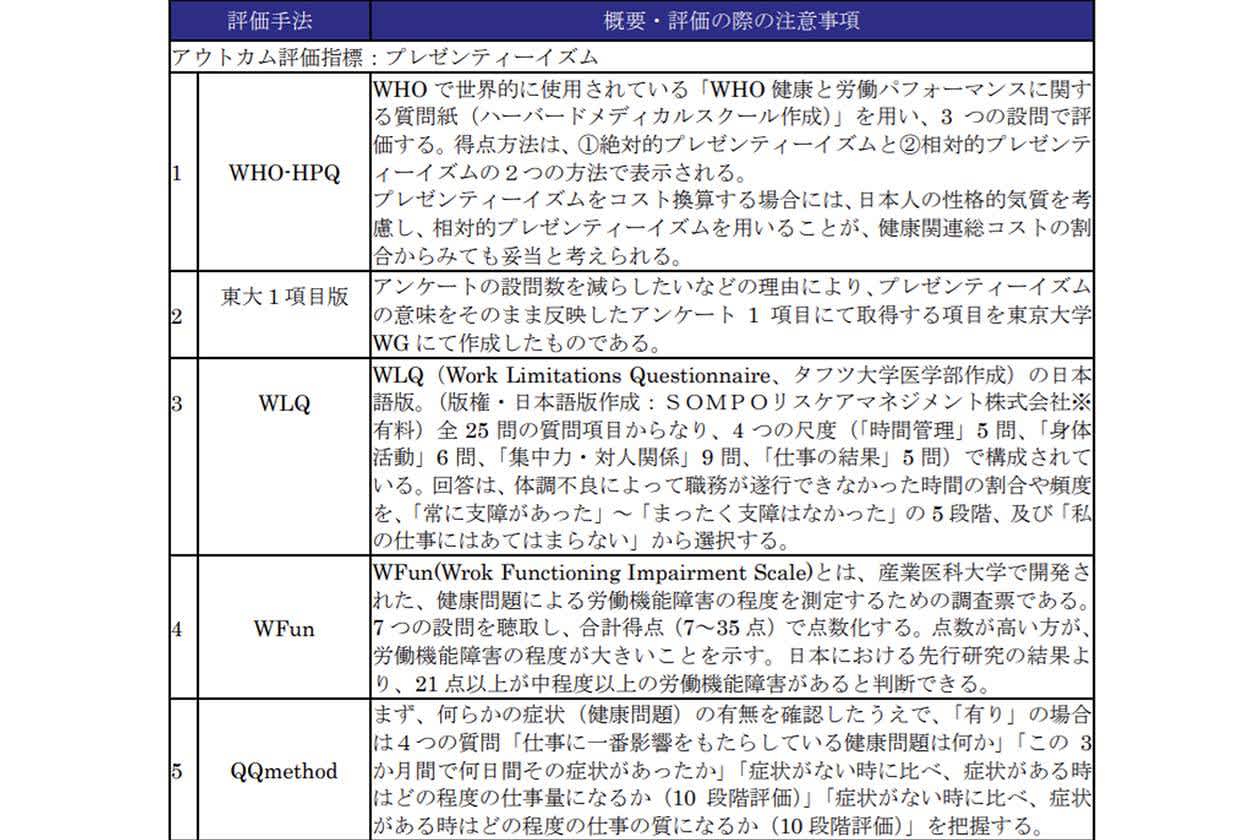

プレゼンティーイズムには5つの測定方法があります。

(※参考) 経済産業省:「企業の「健康経営」ガイドブック」

プレゼンティーイズムの5つの測定方法

WHO-HPQ

東大1項目版

WLQ

WFun

QQmethod

経済産業省の「企業の『健康経営』ガイドブック」では、生産性への影響度を評価する指標としてプレゼンティーイズムが紹介されています。

プレゼンティーイズムの評価方法は5つ紹介されています。

プレゼンティーイズムによる年間推定損失額

プレゼンティーイズムの評価を行うことで、推定損失額を算出することも可能です。

実際にユナイテッド・ヘルスコミュニケーション株式会社では、提供するストレスチェックサービスを用いて、プレゼンティーイズムによる年間推定損失額を算出しています。

ストレスチェックでは、従業員を「健康な人」「高ストレス者」「超高ストレス者」の3つに分類し、それぞれのプレゼンティーイズムによる年間損失額を算出しました。

プレゼンティーイズムによる年間推定損失額

健康な人:60万円の損失

高ストレス者:109万円の損失

超高ストレス者:139万円の損失

※前提条件:平均年収400万円、年間勤務日数を平均240日の従業員がそれぞれの状態になった場合の年間損失額

(出典)ユナイテッド・ヘルスコミュニケーション株式会社「ストレスによる企業のコスト損失額は、高ストレス者一人当たり150万円に達する可能性があることが判明」

プレゼンティーイズムの原因

プレゼンティーイズムを防ぐ方法を知るために、プレゼンティーイズムに陥る原因について確認してみましょう。

プレゼンティーイズムの原因

労働環境

人間関係

個人的な要因

労働環境

プレゼンティーイズムの1つ目の原因が「労働環境」です。

室内環境やデスク環境が悪いことで、心身の不調をきたす場合があります。

具体的には、「照明が暗い」「室温管理が適切でない」「埃っぽい」「腰痛が出やすい椅子」などがあげられ、従業員の心身に影響を与えプレゼンティーイズムを引き起こします。

健康な状態だったのに、労働環境が悪いことで不健康になってしまうケースです。従業員が快適に仕事ができる労働環境を整えることが必要です。

人間関係

プレゼンティーイズムの2つ目の原因が「人間関係」です。

具体的には、「職場の人間関係にストレスがある」「心身に不調がある際に休むことを言い出せない」「業務を代わってくれる人がいない」などの人間関係が、プレゼンティーイズムを引き起こしている場合があります。

良好な人間関係を築き、健康でいられる関係作りが大切です。

個人的な要因

プレゼンティーイズムの3つ目の原因が従業員自身の「個人的な要因」です。

心身に不調があったとしても、個人的な要因で会社を休むことができないという人もいます。

具体的には、「既に何回も休んでいる」「収入が少なく休めない」「休むことを申し訳なく思っている」など、さまざまな理由があげられます。

このような原因を抱えている人がいることも認識し、プレゼンティーイズムを防ぐ施策を打ちましょう。

▼「ストレスチェック」についてさらに詳しく

ストレスチェックとは?職場での導入方法と注意点や実施しない場合のデメリットを解説

▼「職場環境改善」についてさらに詳しく

職場環境の改善方法とは?具体例と良くするために大切なことについて解説

従業員のストレス状態を把握

⇒「HRBrain ストレスチェック」

プレゼンティーイズムを防ぐ方法

プレゼンティーイズムを防ぐための対策について確認してみましょう。

プレゼンティーイズムを防ぐ方法

健康管理を組織として実施する

ワークライフバランスの取りやすい環境作り

ウェルビーイングへの取り組みの実施

健康管理を組織として実施する

プレゼンティーイズムを防ぐために、従業員の健康管理を行っていきましょう。

具体的な取り組みとしては、「健康診断」「ストレスチェック」「労働時間や残業時間の管理」などがあげられます。

従業員の健康管理は、組織全体として取り組みを進めていきましょう。

また、中心となる人として「衛生管理者」を置くことも1つの方法です。

衛生管理者とは、労働安全衛生法で定められた国家資格であり、従業員が安心して働ける職場作りを行います。

▼「残業時間」についてさらに詳しく

残業時間の上限規制とは?上限を超えたときの罰則や36協定について分かりやすく解説

残業時間を削減するための方法

⇒「残業を削減するには?7つのポイント」資料ダウンロード

ワークライフバランスの取りやすい環境作り

プレゼンティーイズムを防ぐために、ワークライフバランスが取りやすい環境作りを行いましょう。

ワークライフバランスとは、仕事と生活の調和を意味します。

私生活を犠牲にし、仕事中心になることで知らず知らずのうちにストレスが蓄積し、心身に不調が現れることも少なくありません。

具体的な取り組みとしては、「有給休暇の取得の推進」「フレックスタイム制の導入」「リモートワークの導入」などがあげられます。

ワークライフバランスを取りやすい環境作りをすることで、ストレスを軽減し、不調を解消することができるでしょう。

▼「リモートワーク」についてさらに詳しく

テレワークとリモートワークと在宅勤務って何が違う?言葉の意味と違いを解説!

ウェルビーイングへの取り組みの実施

プレゼンティーイズムを防ぐために、ウェルビーイングを目指す取り組みを実施するようにしましょう。

ウェルビーイングとは、心身が健康な状態であるだけでなく、社会的、経済的に良好で満たされている状態にあることを指します。

具体的な取り組みとしては、「健康管理を組織として実施する」「ワークライフバランスの取りやすい環境作り」とあわせて、「給与や福利厚生などの待遇改善」や、「働きがいを感じられる取り組み」を行うようにしましょう。

▼「ウェルビーイング」についてさらに詳しく

ウェルビーイングとは?意味と定義「5つの要素」を解説

プレゼンティーイズムを解消するためには従業員の状態の把握が大切

プレゼンティーイズムは、「健康経営」が注目されるようになってから、耳にするようになった言葉です。

プレゼンティーイズムとは、心身に何らかの不調や疾病を抱えた状態で出社し、本来のパフォーマンスが発揮できない状態で、企業に損失を生んでいるとされています。

心身に何らかの不調や疾病を抱えた状態は、何より働く従業員にとって辛いことです。

企業は、従業員が本来のパフォーマンス以上の力を発揮できるような環境を目指しましょう。

そこで環境作りと共に重要になるのが、従業員の状態を知ることです。

「HRBrain パルスサーベイ」は、プレゼンティーイズムを防止するために、従業員ひとりひとりのコンディションをパッと把握することが可能です。

従業員のコンディションを分かりやすく見える化し、従業員ごとにサーベイを最適化、回答内容によって質問数を調整することで、従業員の負担を減らしながらコンディションを把握することができます。

「HRBrain パルスサーベイ」の特徴

従業員と組織の状態を効率的に可視化

対話型サーベイで設問を最適化し従業員の回答負担を軽減

さらにアラートレベルが高い従業員を的確に察知することが可能です

「課題特定」から「解決策の提示」までトータルサポート

サーベイの回答結果をもとにシステムが自動で課題を特定し問題を可視化します

推奨アクションもシステムが自動提供し個人最適の課題改善を支援します

収集した情報の一元管理とモニタリング基盤の構築

収集した情報は一元管理され課題の特定から解決までをサポート

蓄積したデータを活用することで「エンゲージメント」の維持と向上を行います

▼「パルスサーベイ」についてさらに詳しく

パルスサーベイとは?意味や目的と質問項目を解説