コアコンピタンスとは?意味とケイパビリティとの違いや企業例を簡単に解説

人材データの一元管理を実現し、あらゆる人事施策の実行をサポート

- コアコンピタンスとは

- コアコンピタンスの意味

- コアコンピタンスとケイパビリティ

- ケイパビリティとは

- コアコンピタンスとケイパビリティの違い

- コアコンピタンスとケイパビリティの関係性

- コアコンピタンス経営の重要性

- アウトサイド・インとインサイド・アウトの理論の違い

- インサイド・アウト戦略によるコアコンピタンス経営の重要性

- コアコンピタンスを見極める方法

- コアコンピタンスを評価する手順

- 強みの抽出

- 強みの評価

- 強みの絞り込み

- コアコンピタンスの企業例

- 本田技研工業株式会社

- トヨタ自動車株式会社

- 富士フイルム株式会社

- コアコンピタンスは適切に見極めることが大切

コアコンピタンスとは、「企業が持つ能力」であるコンピタンスの中でも、「中核」であるコアとなるもので、他社に真似できない自社ならではの強みを指します。

コアコンピタンスの形成は、長期にわたる取り組みであることから、コアコンピタンスを適切に見極める必要があります。

この記事では、コアコンピタンスの意味、コアコンピタンスとケイパビリティとの違いや関係性、コアコンピタンス経営の重要性、コアコンピタンスを見極める方法、コアコンピタンスを評価する手順、コアコンピタンスの企業例について簡単に解説します。

コアコンピタンスの見極めに必要なデータ分析をサポート

コアコンピタンスとは

コアコンピタンス(Core competence)とは、「企業の中核能力」を指すビジネス用語で、1990年にアメリカの経営学者であるゲイリー・ハメル氏とC・K・プラハラード氏によって出版された著書「コア・コンピタンス経営」にて提唱された概念です。

コアコンピタンスは、「顧客に何らかの利益をもたらす自社能力」「競合相手に真似されにくい自社能力」「複数の商品・市場に推進できる自社能力」の3つの要件を兼ね備えることを条件としています。

コアコンピタンスの要件

顧客に何らかの利益をもたらす自社能力

競合相手に真似されにくい自社能力

複数の商品・市場に推進できる自社能力

コアコンピタンスの意味

コアコンピタンスは、「core:コア(中心・核)」と「competence:コンピタンス(能力)」からなる言葉で、「企業が持つ能力」であるコンピタンスの中でも、「中核」であるコアとなるものがコアコンピタンスです。

コアコンピタンスは、顧客の利益をもたらす競争優位を生み出す源泉であり、「他社に真似できない自社ならではの中核能力」と定義されています。

企業に内在する中核能力が持続的な競争優位の源泉であるという考え方で、C・K・プラハラード氏らは、シャープの液晶技術、ホンダのエンジン技術をコアコンピタンスの例としてあげています。

(参考)「コア・コンピタンス経営」(著:ゲイリー・ハメル、C・K・プラハラード、訳:一條和生、出版:日本経済新聞出版)

コアコンピタンスとケイパビリティ

コアコンピタンスとケイパビリティは、ともに経営戦略論における「企業の強み」を指す言葉です。

コアコンピタンスとケイパビリティの違いや関係性について確認してみましょう。

ケイパビリティとは

ケイパビリティ(capability)とは、能力、才能、可能性などの意味がある言葉で、ビジネスでは、「企業としての組織力や自社ならではの強み」と定義されています。

▼「ケイパビリティ」についてさらに詳しく

コアコンピタンスとケイパビリティの違い

コアコンピタンスとケイパビリティの違いについて、1992年にケイパビリティのビジネスでの概念についてボストンコンサルティンググループのジョージ・ストークス氏らは論文である「Competing on Capabilities: The New Rules of Corporate Strategy」の中で、コアコンピタンスを「バリューチェーン上における特定の技術力」、ケイパビリティを「バリューチェーン全体に及ぶ組織的能力」と説明しています。

つまり、コアコンピタンスは「特定の技術力」、ケイパビリティは「組織的能力(ビジネスプロセス)」に、企業の強みをそれぞれ異なる視点でフォーカスしている点に違いがあります。

C・K・プラハラード氏らは、ホンダのコアコンピタンスとして「エンジン技術」を、ジョージ・ストークス氏らは、ホンダのケイパビリティとして「優れたディーラー管理力」「スピーディーな製品開発力」などをあげています。

(参考)「Competing on Capabilities: The New Rules of Corporate Strategy」(著:ジョージ・ストーク・ジュニア、フィリップ・エバンス、ローレンス E. シュルマン)

▼「バリューチェーン」と「バリューチェーン分析」についてさらに詳しく

コアコンピタンスとケイパビリティの関係性

ケイパビリティは、コアコンピタンスに包含されます。

コアコンピタンスは、複数のコンピタンスから成り立ち、コンピタンスを形作る要素として、組織能力であるケイパビリティがそれぞれ存在しています。

つまり、コアコンピタンスはケイパビリティの集合体であると言えるでしょう。

例えば、コアコンピタンスを「技術力」とした場合、技術力を構成する「独自のマーケティング力」「スピーディーな研究開発力」「熟練した技術者の技術力」などがケイパビリティとなります。

コアコンピタンスとケイパビリティでは、「企業の強み」をそれぞれ違う切り口で着目しているということがポイントです。

▼「組織」についてさらに詳しく

▼「組織開発」についてさらに詳しく

自社の強みとなる従業員のスキルや技術を見える化

⇒「HRBrain タレントマネジメント」資料ダウンロード

コアコンピタンス経営の重要性

近代の経営戦略論では、従来主流であった外部環境に適応するための「アウトサイド・イン」から、1990年代には、対極となる内部環境をいかすための「インサイド・アウト」の考え方が台頭しています。

アウトサイド・インからインサイド・アウトへの変遷と、インサイド・アウトによるコアコンピタンス経営の重要性について確認してみましょう。

アウトサイド・インとインサイド・アウトの理論の違い

時代の変遷とともに、プロダクト・ライフサイクルの短期化など不確実な経営環境を背景に、1990年代に入ると、旧来の環境や社会的起点で目標を設定し企業活動を行うアウトサイド・インとは対極となる、企業起点で目標を設定し結果として環境や社会的影響がもたらされるというインサイド・アウトの考え方が台頭しました。

アメリカの経営学者マイケル・ポーター氏は、アウトサイド・インの考え方によって、1985年の「競争優位の戦略」にて「ポジショニング・ビュー」を提唱しています。

ポジショニング・ビューとは、外部環境である「機会」「脅威」に重点をおいて、自社のポジショニングを定める競争戦略の考え方です。

ポジショニング・ビューは、外部環境が安定していることが前提にありますが、経営環境の激化を背景に、ポジショニング・ビューの限界が指摘されるようになり、内部環境である「強み」を重視するインサイド・アウトの考え方により、対局となるコアコンピタンスやケイパビリティが提唱されるようになりました。

また、コアコンピタンスやケイパビリティは、経営資源(内部資源)をいかすことから、「リソース・ベースド・ビュー」の考え方に基づいていると言えます。

しかし、マイケル・ポーター氏は、1996年に発表版された「戦略の本質」で、「戦略の成功要因をコアコンピタンスなどによって説明すると、間違いにつながる可能性がある」と指摘していることに注意が必要です。

つまり、アウトサイド・インとインサイド・アウトのどちらの理論の方が優れているということはなく、企業の強みを見る「視点の違い」であると言えます。

(参考)「競争優位の戦略」(著:M・E・ポーター、訳:土岐坤、中辻萬治、小野寺武夫、出版:ダイヤモンド社)

(参考)「戦略の本質」(著:M・E・ポーター、出版:Diamond Harvard Business Library)

インサイド・アウト戦略によるコアコンピタンス経営の重要性

インサイド・アウトは、内部環境である企業の強みに着目しており、特定のモノを指すものではありません。

外部環境を重視するアウトサイド・インと比較して、需要動向の変化など、市場環境の変化に左右されにくいと考えられます。

変化が激しく将来の予測が困難なVUCA時代には、市場変化に左右されないためのコアコンピタンスを見極め、ケイパビリティ(組織的能力)をより高めることが重要です。

ただし、革新的なITの進化によって、ビジネスのライフサイクルが極めて短期化している昨今、企業の強みのみに着目するだけでは市場環境に対応できないこともあります。

インサイド・アウトの考え方においても、外部環境を考慮し、コアコンピタンスを育成し続ける必要があると言えます。

コアコンピタンスの形成には、少なくとも5〜10年、あるいはそれ以上の長い年月がかかることもあります。

自社のコアコンピタンスを適切に見極めて、長期的なビジョンを具体的に持ち、必要なケイパビリティを高めて行くことがコアコンピタンス形成のポイントです。

ケイパビリティを高める方法としては、属人化しているノウハウなどの暗黙知を組織メンバーに共有することで組織力を高める「ナレッジマネジメント」があげられます。

また戦略人事の観点では、ケイパビリティを高めるために、KSFやKPIを定めて、ナレッジマネジメントに取り組むことが有効でしょう。

▼「VUCA」についてさらに詳しく

▼「ナレッジマネジメント」についてさらに詳しく

▼「戦略人事」についてさらに詳しく

▼「KSF」についてさらに詳しく

▼「KPI」についてさらに詳しく

コアコンピタンスを見極める方法

コアコンピタンスは、長期的なビジョンを描くために重要です。

コアコンピタンスを見極めるための5つの視点について確認してみましょう。

コアコンピタンスを見極める5つの視点

模倣可能性(Imitability)

移動可能性(Transferability)

代替可能性(Substitutability)

希少性(Scarcity)

耐久性(Durability)

他社が真似できない(模倣可能性)、他分野に応用できる(移動可能性)、代替が効かない(代替可能性)、希少価値が高い(希少性)、長期に競争優位を保てる(耐久性)という5るの視点で自社を評価します。

5つの視点で自社を評価することで、コアコンピタンスを正しく見極め、競争優位を確立していくことができます。

コアコンピタンスを評価する手順

コアコンピタンスの形成は、長期にわたる取り組みであることから、正しく見極める必要があります。

コアコンピタンスを見極め評価する手順について確認してみましょう。

コアコンピタンスを評価する手順

- 強みの抽出

- 強みの評価

- 強みの絞り込み

強みの抽出

コアコンピタンスを評価する手順の1つ目は、「強みの抽出」です。

コアコンピタンスとなり得る自社の強みの抽出方法として、自由な発想でアイデアを出し合う「ブレスト(ブレインストーミング)」があげられます。

自社の強みを抽出する際は、技術力や能力のみにフォーカスせず、組織文化などあらゆる観点から抽出するようにしましょう。

またブレストを行う際は、特定部門だけではなく、社内のあらゆる部門のメンバーで実施し、多角的な視点で分析ができるようにしましょう。

さらに、自社の内部環境と外部環境を分析することで、戦略立案を行う「SWOT分析」を用いることも有効でしょう。

▼「ブレスト(ブレインストーミング)」についてさらに詳しく

▼「組織文化」についてさらに詳しく

▼「SWOT分析」についてさらに詳しく

SWOT分析

強みの評価

コアコンピタンスを評価する手順の2つ目は、「強みの評価」です。

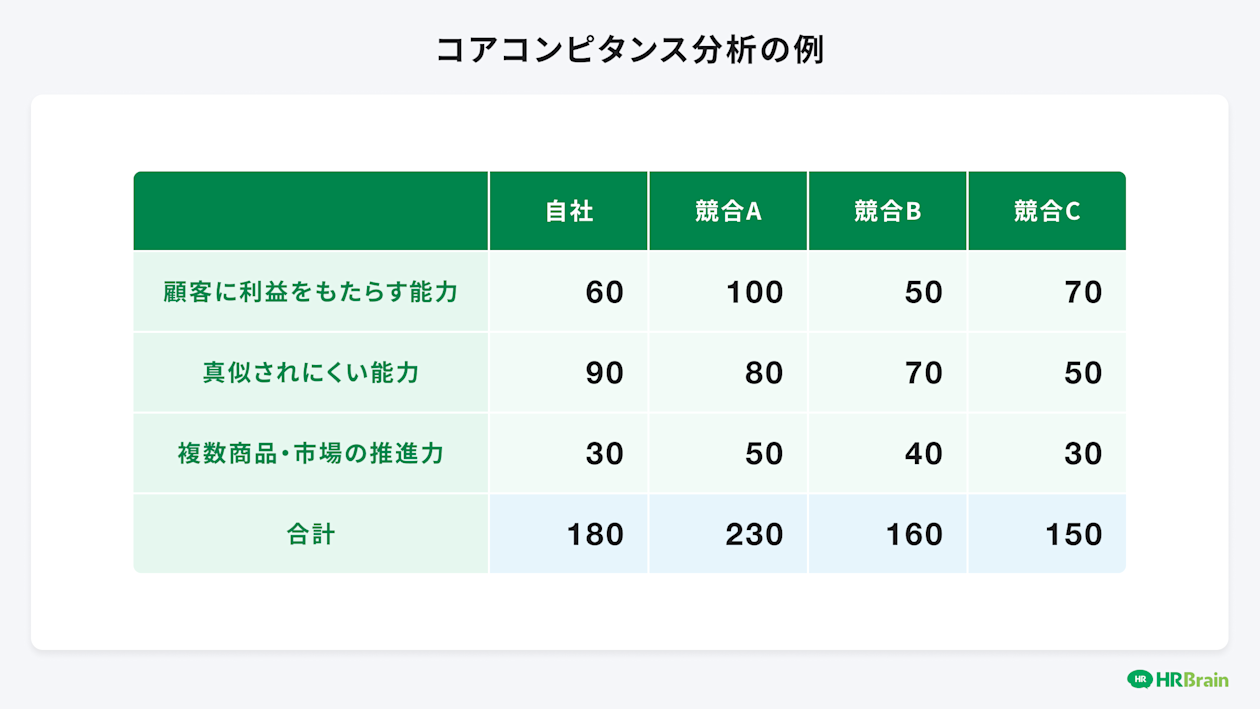

抽出した強みをリスト化し、コアコンピタンスの3条件である、「顧客に何らかの利益をもたらす自社能力」「競合相手に真似されにくい自社能力」「複数の商品・市場に推進できる自社能力」にあてはまるかを評価します。

コアコンピタンスの3条件

顧客に何らかの利益をもたらす自社能力

競合相手に真似されにくい自社能力

複数の商品・市場に推進できる自社能力

また、リスト化した強みを相対評価するためには、点数化する必要があります。

ただし、基準がないと点数化は困難なため、ベンチマークする競合他社と比較し、相対比較で点数化します。

定量化が困難な場合は、定性的に求める基準を100として評価することも考えられます。

抽出した強みごとに評価を行い、点数の高い強みがコアコンピタンスとなる可能性が高いと評価ができます。

▼「相対評価」についてさらに詳しく

▼「定量」と「定性」についてさらに詳しく

コアコンピタンス分析の例

強みの絞り込み

コアコンピタンスを評価する手順の3つ目は、「強みの絞り込み」です。

強みの評価を行った後、コアコンピタンスとなる可能性が高い強みをさらに絞り込みます。

絞り込みは、コアコンピタンスの5つの視点を見極めることで行います。

コアコンピタンスの5つの視点

模倣可能性(他社が真似できない)

移動可能性(他分野に応用できる)

代替可能性(代替が効かない)

希少性(希少価値が高い)

耐久性(長期に競争優位を保てる)

コアコンピタンスは、将来にわたり自社の経営を支えるものです。

単なる点数評価ではなく、SWOT分析やPEST分析、3C分析などのマーケティング分析の手法を用い、ひとつひとつの項目をしっかりと精査するようにしましょう。

▼「PEST分析」についてさらに詳しく

PEST分析

▼「3C分析」についてさらに詳しく

自社の強みを知るための従業員データの分析

⇒「HRBrain タレントマネジメント」資料ダウンロード

コアコンピタンスの企業例

自社のコアコンピタンスを形成していくためには、コアコンピタンスの成功事例を知っておく必要があります。

コアコンピタンスの知っておきたい企業例について確認してみましょう。

本田技研工業株式会社

排出ガスによる大気汚染規制を目的として、1970年に改正されたアメリカの「大気浄化法(マスキー法)」は、不可能とも思われる厳しい基準で、当時、世界中の自動車メーカーは途方に暮れていました。

本田技研工業株式会社は、これをチャンスと捉え、大気汚染対策の専門部隊を設立し、圧倒的な開発スピードで低公害技術を駆使したCVCCエンジンを開発しました。

このエンジン技術をオートバイや芝刈り機などあらゆる分野に応用し、コアコンピタンスを確立しています。

トヨタ自動車株式会社

トヨタ自動車株式会社では「必要なものを」「必要なときに」「必要な量だけ」つくるトヨタ生産方式を確立することで、サプライチェーンの最適化を実現し、コアコンピタンスを確立しています。

このトヨタ生産方式が「販売のトヨタ」といわれる所以ですが、サプライチェーンの最適化だけがトヨタのコアコンピタンスではありません。

トヨタ生産方式には、問題解決の考え方として「なぜを5回繰り返す」という「カイゼン」のメソッドも盛り込まれています。

カイゼンの精神はトヨタの重要なコアコンピタンスの1つと言えます。

富士フイルム株式会社

富士フイルム株式会社のカメラフィルム事業は、デジタルカメラの普及によって、大きな需要減退に見舞われました。

しかし富士フイルムは、カメラフィルムの需要減退に先んじて、「精密な技術力」「コラーゲンを生み出す技術力」を医療やスキンケア化粧品などの事業分野に応用することで、収益確保を図りました。

自社のコアコンピタンスを見極め、これまでとは全く異なる分野に事業展開するチャレンジ精神が成功につながったと言えます。

コアコンピタンスは適切に見極めることが大切

コアコンピタンスとは、「企業が持つ能力」であるコンピタンスの中でも、「中核」であるコアとなるもので、他社に真似できない自社ならではの強みを指します。

コアコンピタンスの形成は、長期にわたる取り組みであることから、コアコンピタンスを適切に見極める必要があります。

また、見極めたコアコンピタンスの形成に向けて、必要なケイパビリティを高めるために、KSFやKPIを定め、ナレッジマネジメントに取り組むことがポイントになります。

コアコンピタンスを適切に見極めるため、コアコンピタンスを評価する3つのステップを活用するとともに、SWOT分析やPEST分析、3C分析などのフレームワークも活用しましょう。

「HRBrain タレントマネジメント」は、コアコンピタンスの見極めに必要な、KGI、KPI、KSFの設定のための、従業員ひとりひとりの目標や目標に対する進捗具合、作業工数、スキルなどのデータを一元管理し、見える化を実現します。

さらに、従業員のスキルマップや、これまでの実務経験、育成履歴、異動経験、人事評価などの従業員データの管理と合わせて、OKRなどの目標管理、1on1やフィードバックなどの面談履歴などの一元管理も可能です。

HRBrain タレントマネジメントの特徴

検索性と実用性の高い「データベース構築」を実現

運用途中で項目の見直しが発生しても柔軟に対応できるので安心です。

柔軟な権限設定で最適な人材情報管理を

従業員、上司、管理者それぞれで項目単位の権限設定が可能なので、大切な情報を、最適な状態で管理できます。

人材データの見える化も柔軟で簡単に

データベースの自由度の高さや、データの見える化をより簡単に、ダッシュボードの作成も実務運用を想定しています。

▼「タレントマネジメントシステム」についてさらに詳しく

【完全版】タレントマネジメントとは?基本・実践、導入方法まで解説

タレントマネジメントシステムの課題とは? 目的・導入の課題と成功事例まで

▼「タレントマネジメント」お役立ち資料まとめ

【人事担当者必見】タレントマネジメントに関するお役立ち資料まとめ