人事の仕事とは?役割や仕事内容と注目のキーワードを解説

人材データの一元管理を実現し、あらゆる人事施策の実行をサポート

- 人事の役割とは

- 人材採用

- 人材評価

- 人材育成

- 労務

- 環境構築

- 人事が押さえておきたいキーワード

- エンゲージメント

- 働き方改革

- OKR(Objectives and Key Results)

- リファラル採用

- クレド

- 人事のキャリアとして知っておきたい「CHRO」

- CHRO(最高人事責任者)とは

- CHRO導入企業

- 人事の仕事の魅力

- 人事のDX化で人事部の変革を

人事が担当する業務は、人材の育成や従業員が安心して生産的に働けるための環境の構築など、会社の人材に関することについて、多岐にわたった幅広い役割を担っています。

この記事では、人事担当者や人事の仕事に興味のある方向けに、人事の仕事について、人事としておさえておくべきキーワードなどについて解説します。

人事業務をサポートする「人事DXガイド」

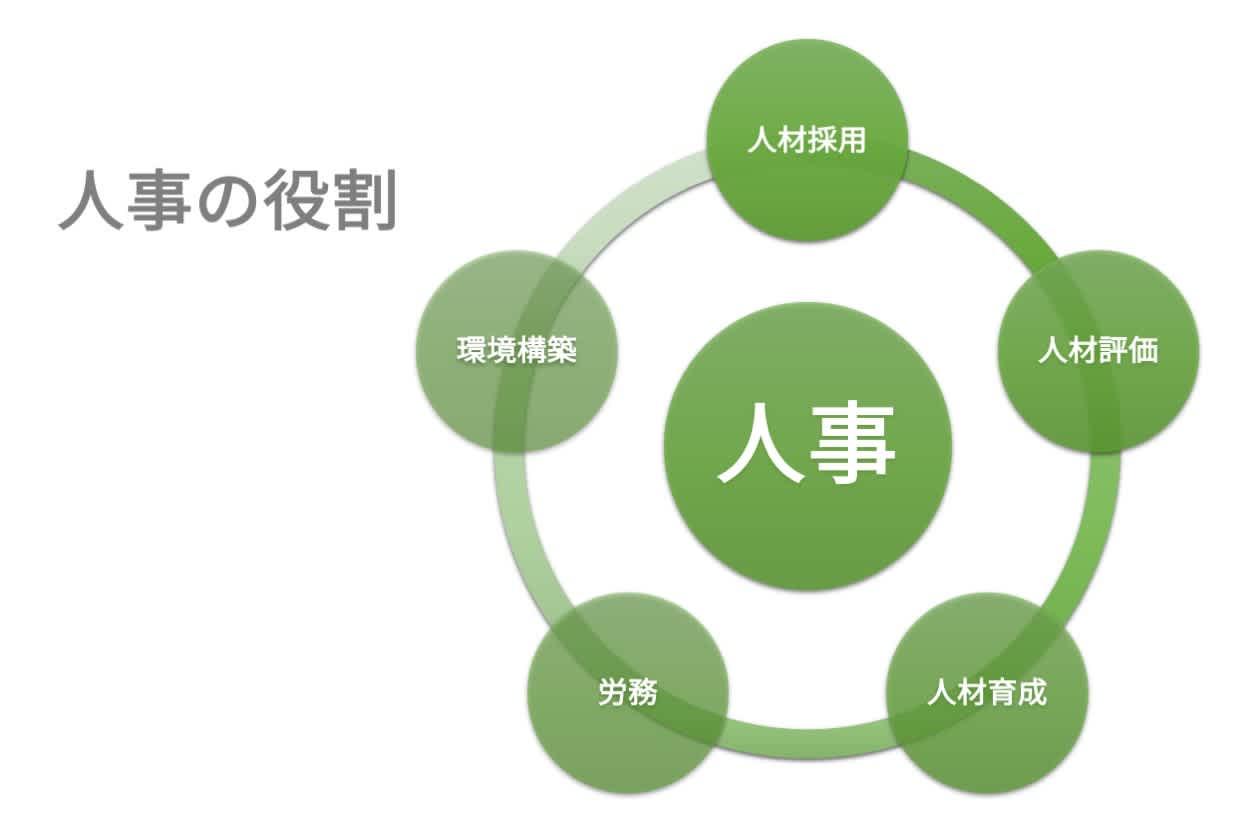

人事の役割とは

人事の役割とは、大まかに表現すると「企業の目標達成のための人材を確保し、その人材を活用するための仕組みや環境を整えること」です。

採用から退職まで、「人材に関すること」全てが人事の仕事です。

人事の仕事は、大きく5つに分類することができます。

人事の役割

人材採用

人材評価

人材育成

労務

環境構築

人材採用

事業目標の達成のために必要な「人員計画」を立て、人材を確保するための「人材採用」業務を行います。

具体的には、応募者の面接はもちろん、就活生や求職者に自社を広く知ってもらうための企業説明会や、求人サイト上での企業説明のほか、近年ではソーシャルメディアを活用した「ソーシャルリクルーティング」や、自社メンバーに知り合いを紹介してもらう「リファラル採用」、自社が求める人材データを保持する「タレントプール」など、多岐にわたる採用活動が求められます。

▼「ソーシャルリクルーティング」についてさらに詳しく

ソーシャルリクルーティングとは?失敗しない注意点・SNS 8選

▼「リファラル採用」についてさらに詳しく

リファラル採用とは?導入のメリット・デメリットや注意点について

▼「タレントプール」についてさらに詳しく

タレントプールとは?人材採用に必須のデータベース構築方法から運用までを解説

人材評価

人材を評価する「人事評価制度」を整えるのも人事の業務です。

人事評価の目的は多岐にわたり、企業によってもさまざまです。

待遇を決めるためのものや、人材を育成するためのもの、適切な人材配置をするためのものなど、企業の目的に合わせて、制度を設計し運用することも人事の仕事です。

▼「人事評価制度」についてさらに詳しく

人事評価とは?解決すべき9つの課題と人事評価制度のメリット5つを紹介

ゼロから始める人事評価

▼「適材適所の人材配置」についてさらに詳しく

適材適所を実現する「人材配置」とは?実践的な方法とポイントを人事目線で解説

人材育成

「人材育成」を目的として、仕組みや制度を整えるのも人事の業務です。

例えば、研修を計画し実行すること、社内でのジョブローテーションや、社内公募制度を設計することなどです。

また、人事評価制度の整備も、企業が求める行動や考え方を評価する仕組みを作り、従業員を「企業に合った人材として育成する」という点で、人材育成の1つと考えられます。

▼「人材育成」についてさらに詳しく

【実践編】人材育成って何やるの?これを読めば基本的考え方と具体的な企画方法がよくわかる

人材を成長させる人事評価のポイント

▼「研修制度」についてさらに詳しく

社員研修とは?内容やプログラム例、おすすめサービスを解説

▼「ジョブローテーション」についてさらに詳しく

ジョブローテーションの基本!効果や仕組みを現役人事が解説

労務

「労働」に関する基本的な事務処理も人事の業務です。

保険手続き、給与計算、健康診断、福利厚生などを整えることが主な業務です。

▼「労務」についてさらに詳しく

人事と労務の違いとは?具体的な業務内容や必要なスキルについて解説

効率的な労務管理を実現するために

環境構築

従業員がいきいきと働くための「環境構築」も人事の業務です。

従業員同士の関係性を良くするためのイベント企画や、社内報など、コミュニケーションを促進する仕組みづくりを行います。

▼「人事業務のイベント年間スケジュール」についてさらに詳しく

人事部門のイベント・年間スケジュールとは?業務効率を上げる立て方のコツを紹介!

人事の仕事の役割は、規模の大きな企業であれば、役割分担して担当する場合や、総務部や管理部が役割を担う場合もあります。

逆に人数の少ないスタートアップであれば、1人の担当者が、全てをこなすという例もあります。

人事が押さえておきたいキーワード

人事担当者に必要な知識は多岐にわたり、担当領域によっても異なります。

まずは、人事担当者の間で話題になることが増えてきたキーワードについて確認してみましょう。

エンゲージメント

エンゲージメントは、従業員が会社に対してどれくらいの愛着心や思い入れを持っているか、企業と従業員の間の「信頼関係」を意味する言葉です。

より踏み込んだ考え方としては、「個人と組織が一体となり、双方の成長に貢献しあう関係」であるといえます。

▼「エンゲージメント」についてさらに詳しく

従業員エンゲージメントとは?向上施策・事例も紹介

働き方改革

働き方改革は、2016年9月に安倍晋三元首相が提唱した、「労働環境を改善し、誰もが働きやすい社会にするための取り組み」のことを指します。

具体的には「長時間労働の改善」「非正規雇用処遇の改善」「高齢者の就業の促進」「柔軟な働き方の勧め」などがあげられます。

従業員が安心・安全に働ける環境を実現できるメリットがある一方、企業によっては生産性の低下が懸念されたり、特定の社員にしわ寄せが生じたりと、問題点も指摘されています。

OKR(Objectives and Key Results)

OKRは、高い次元の目標を達成するための、「目標管理の手法」のことです。

Google、LinkedIn、Zyngaなどの他、近年ではメルカリなどの日本企業にも広がりを見せています。

「Objectives(目標)」と「Key Results(主要な結果)」を企業、部門、チーム、個人といった層ごとに設定するというシンプルな構造で、従来の目標管理制度との大きな違いは、目標の設定、進捗の確認、評価が高頻度で行われるという点です。

会社全体のOKRであっても、四半期ごとに評価されるのが一般的です。

▼「OKR」についてさらに詳しく

Googleやメルカリも導入する目標管理手法、OKRの基礎知識

目標意識を高め、飛躍的な成長を実現する「OKR」入門書

リファラル採用

「リファラル(referral)」とは、英語で「紹介」「推薦」という意味で、採用活動において、現従業員を通して紹介や推薦を受け、採用選考を行う手法のことです。

従業員の個人的なつながりを活用することで、自社の魅力や社風を効果的に伝え、企業文化とマッチした人材を集めることができる点、採用した人材の離職率が低い点などが、メリットとしてあげられます。

クレド

クレドは、ラテン語で「信条」「志」「約束」を意味する言葉で企業においては、企業活動の拠り所となる「経営理念」や「行動指針」の意味で使われます。

クレドは経営者を含む従業員すべてに適用しなければならないため、全従業員が納得するものである必要があります。

▼「クレド」についてさらに詳しく

クレドとは?作成手順からカードによる社内浸透と導入企業事例について解説

▼「企業理念」についてさらに詳しく

企業理念と経営理念の違いは?それらを社内に浸透させる方法について

人事のキャリアとして知っておきたい「CHRO」

人事としてのキャリアを考える上で、知っておきたい「CHRO(最高人事責任者)」という役職について確認してみましょう。

CFO(最高財務責任者)や、CTO(最高技術責任者)という役職は、最近では一般的になってきましたが、近年、CHROのポジションを置いている企業が増えています。

CHRO(最高人事責任者)とは

CHRO(Chief Human Resource Officer=最高人事責任者)とは、企業における幹部の一員で、人事関連業務の統括責任者のことです。

「取締役人事部長」「執行役員人事部長」とも呼ばれ、社内外問わず、企業の適材適所を促す役割を担っています。

従来の人事部長と違うのは、経営陣として経営に参画する権限を持つという点で、単に経営陣が決めた方針を実現するという役割を超え、経営に積極的に参画することが求められます。

つまり、CHROはより経営者に近いところで業務を行い、経営戦略立案に必要な情報を提供することで、経営者が描いているビジョンを具現化させることができるというメリットがあります。

CHROは企業の成長ビジョンに応じて、最適な人事を行う責任があります。

Googleなどの進歩的な企業においてはCHROの影響力は大きく、CEOの方針すらも変更することがあるといいます。

このように、多くのグローバル企業がCHROを重要なポストとして位置付けている一方、日本企業には、まだCHROが1割程度しか存在していないといわれています。

その理由は、CHROの任務を果たすことができる人材は「人事・労務に関する幅広い見識」と「経営者的発想や考え方ができる能力」の両方を兼ね備えている必要があり、そのような人材が希少であることが一因だと言われています。

▼「CHRO(最高人事責任者)」についてさらに詳しく

CHROとは?役割と必要なスキルや人事部長との違いも解説

CHRO導入企業

日本ではまだあまり一般的ではないCHROですが、すでにCHROを導入して成果を上げている日本企業もあります。

CHROを導入している日本企業

株式会社サイバーエージェント

株式会社一休

富士通株式会社

ユニファ株式会社

日本電気株式会社

株式会社マクロミル

トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社

CHROを導入している日本企業の特徴としては、グローバルな視点を持った企業や、IT企業などの成長志向が強い企業が多いことです。

前者は、グローバル戦略とローカルの人事戦略を紐づけて、「世界的な人材獲得競争に勝つこと」を目的にしており、後者は、企業をHRという観点で成長させるために経営に関わるジャッジを行い、「攻めの人事に徹すること」を目的にしている傾向が見られます。

人事の仕事の魅力

人事の仕事は幅広く、その責任は企業にとって重大なものです。

だからこそ、非常にやりがいのある仕事です。

人事の魅力は「人と繋がれる仕事」であること、「成果が見えやすい仕事」であることではないでしょうか。

自分が関わった従業員が成果をあげることで充実感を得ることができ、さらにそれが企業全体の発展に繋がることで、大きな達成感を味わうことができます。

人事部での経験を積めば、会社を全体的に見る広い視野を身に付けることもできるでしょう。

人事のDX化で人事部の変革を

人事の仕事は多岐にわたります。

人事DXによって、人事業務をデジタル化し効率化や自動化をすることで、人事部門を「管理部門」ではなく「戦略推進部門」へと変革させ、戦略人事の実現を可能にします。

人事DXの推進には、人材管理システムの利用が必須です。

ですが、さまざまな人事ツールの中から、自社に合ったツールを導入するのは、難しいことかもしれません。

人事DXを「ゼロ」から始め、成功させるための「ツール導入方法」「成功事例」について確認してみましょう。

【成功事例付き】ゼロから始める!人事DXガイド

また、人事DXの推進には、人材管理システムの利用が必須です。

「HRBrain タレントマネジメントシステム」では、人事DXに必須な、従業員のスキル、評価情報、異動情報、人材教育履歴などの、「人材データ」を一元管理し、可視化することが可能です。

HRBrain タレントマネジメントの特徴

検索性と実用性の高い「データベース構築」を実現

運用途中で項目の見直しが発生しても柔軟に対応できるので安心です。

柔軟な権限設定で最適な人材情報管理を

従業員、上司、管理者それぞれで項目単位の権限設定が可能なので、大切な情報を、最適な状態で管理できます。

人材データの見える化も柔軟で簡単に

データベースの自由度の高さや、データの見える化をより簡単に、ダッシュボードの作成も実務運用を想定しています。

▼「タレントマネジメント」についてさらに詳しく

【完全版】タレントマネジメントとは?基本・実践、導入方法まで解説

タレントマネジメントシステムの課題とは? 目的・導入の課題と成功事例まで

▼「タレントマネジメント」お役立ち資料まとめ

【人事担当者必見】タレントマネジメントに関するお役立ち資料まとめ