ジョブローテーションとは?意味や人事異動との違いや制度の仕組みを解説

人材データの一元管理を実現し、あらゆる人事施策の実行をサポート

- ジョブローテーションとは

- ジョブローテーションと人事異動との違い

- ジョブローテーションのメリット

- 従業員の能力開発ができる

- 適材適所の人材配置ができる

- ジョブローテーションのデメリット

- スキルの蓄積が難しい

- 退職のリスクがある

- ジョブローテーションの成功例と失敗例

- ジョブローテーションの成功例

- ジョブローテーションの失敗例

- ジョブローテーションの海外での普及

- ジョブローテーションの企業間での実施

- ジョブローテーションの導入に向いている企業

- ジョブローテーションの導入に向いていない企業

- ジョブローテーションの実施期間

- ジョブローテーションの導入効果と企業規模

- 大企業でのジョブローテーション

- 中小企業でのジョブローテーション

- ジョブローテーションは日本だけの制度なのか

- ジョブローテーションを廃止する企業の理由とは

- ジョブローテーションを効率的に行うために

ジョブローテーションとは、従業員の業務経験やスキルアップを目的として、ある期間中に従業員の職種や職場の異動などの配置転換を行うことです。

ジョブローテーションは、従業員の適性の見極めやスキルアップ、会社全体の活性化など多くのメリットがある一方で、プロフェッショナルなスキルが身に付かない、退職時のリスクがあるなどデメリットもあります。

また、企業によって、向き不向きがあります。

この記事では、ジョブローテーションについて、意味と人事異動との違いや、メリットとデメリット、成功例と失敗例、ジョブローテーションが日本でしか浸透していない理由、ジョブローテーションに向いている企業と向いていない企業について解説します。

効果的なジョブローテーションの実現をサポートする

ジョブローテーションとは

ジョブローテーションとは、該当従業員の業務経験やスキルアップを目的として、ある期間中に従業員の職種や職場の異動などの配置転換を行うことを言います。

ジョブローテーションは、実施する部署、勤務場所、期間については企業によってさまざまで、活用例も多様です。

ジョブローテーションと人事異動との違い

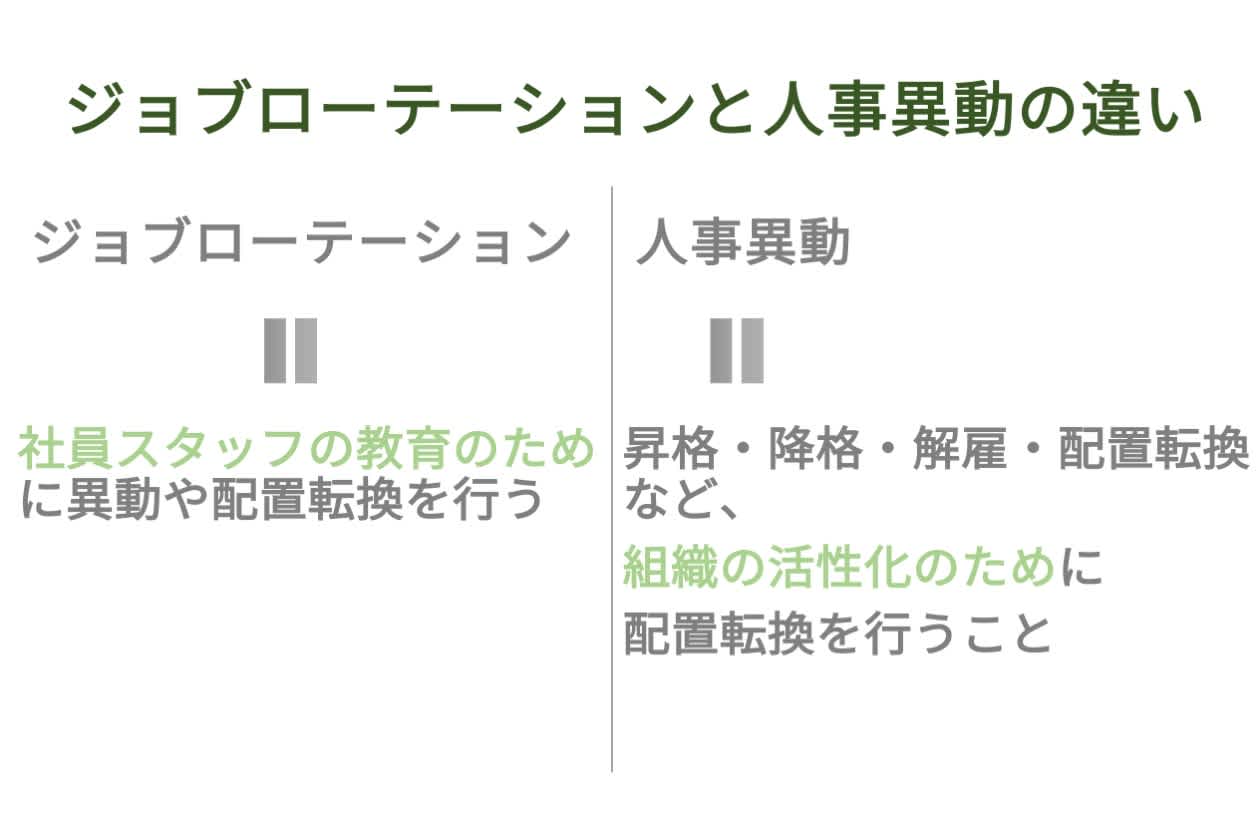

ジョブローテーションと人事異動には、明確な違いが存在しています。

人事異動は、「従業員へ昇格・降格・解雇・配置転換など、組織の活性化のために必要な配置転換を行うこと」を指します。

それに対して、ジョブローテーションは、「従業員の教育のために異動や配置転換を行うこと」を指すという違いがあります。

▼「人事異動」についてさらに詳しく

人事異動の目的とは? 基本的な手順や実施のポイントについて紹介!

人事異動を効率的かつ効果的に実施する方法

⇒「人事異動の業務効率化と『最適配置』実現のキーポイント」資料ダウンロード

ジョブローテーションのメリット

ジョブローテーションを実施することで得られるメリットと効果について確認してみましょう。

ジョブローテーションのメリット

従業員の能力開発ができる

適材適所の人材配置ができる

従業員の能力開発ができる

さまざまな場所や部署での業務を経験すれば、会社の業務を俯瞰して見ることができるようになるため、全体の流れを理解しやすくなり、担当する業務に「広さ」と「深み」が出ます。

またジョブローテーションによって、多くのスキルや知識を持つ従業員である「ジェネラリスト」の人材育成も可能になり、突然の欠員が発生した場合でも柔軟な人事変更や対応が可能になります。

このように、ジョブローテーションを行うことは、「会社の業務を広く深く理解できるジェネラリストな人材育成」など、従業員の能力開発が期待できます。

▼「人材育成」についてさらに詳しく

人材育成とは?何をやるの?基本的考え方と具体的な企画方法を解説

経営戦略と連動した「人材育成」を実現する方法

⇒「失敗しない人材育成ハンドブック」資料ダウンロード

適材適所の人材配置ができる

ジョブローテーションで配置された場所をきっかけに、従業員の適性を見極めることができ、能力を発揮できる可能性があります。

また、会社が従業員の能力に気が付かないまま退職となってしまった場合、大きな人的資源の損失になってしまいます。

ジョブローテーションを通じて、従業員のキャリアの開拓や適材適所の配置が可能になるチャンスがあるのが、大きなメリットと効果だと言えます。

▼「人的資源」についてさらに詳しく

人的資源管理(HRM)とは?目的や課題と企業例

▼「適材適所の人材配置」についてさらに詳しく

適材適所を実現する「人材配置」とは?実践的な方法とポイントを人事目線で解説

ジョブローテーションのデメリット

ジョブローテーションを実施することで起こるデメリットについて確認してみましょう。

ジョブローテーションのデメリット

スキルの蓄積が難しい

退職のリスクがある

スキルの蓄積が難しい

ジョブローテーションは一定の期間が経てば、他の部署や職種へ異動になるため、スキルの蓄積が難しくなります。

また、異動先の在籍期間が短い場合、「すぐに異動になるから」と重要なプロジェクトの担当にできず、「表面上のスキル」のみ習得して別の部署へ異動になってしまうケースもあるため、経験するスキルが流動的に終わってしまう可能性があります。

退職のリスクがある

多様なスキル、研修、異動先のサポートを考慮すると、ジョブローテーション制度は1人あたりのコストがかなり高くなります。

万が一ジョブローテーションでの人材育成をしている従業員が退職した場合、教育のコストが全て無駄になってしまうかもしれません。

ジョブローテーションの成功例と失敗例

ジョブローテーションの成功例と失敗例についてそれぞれ確認してみましょう。

ジョブローテーションの成功例

ジョブローテーション制度で成功した事例の1つとして、ヤマト運輸株式会社の事例について確認してみましょう。

ヤマト運輸では、1987年より、新入社員にジョブローテーションを導入した育成プログラムを行い、すべての新入社員が運輸現場の仕事を丸2年行います。

このジョブローテーションを通して、将来マネジメントをする立場になっても、現場の声やお客様に近い視点を持って仕事に取り組めると考えられています。

ヤマト運輸株式会社

ジョブローテーションの失敗例

ジョブローテーション制度での失敗事例の特徴について確認してみましょう。

ジョブローテーションによって、未経験の部署や業務であるのにも関わらず、管理職のようなマネジメント業務を行う場合があります。

しかし、部下から見ると「自分より実務経験がない上司」になってしまうため、業務の進め方が上手くいかないことやコミュニケーションが取りにくいといった事例が起きてしまいます。

ジョブローテーションで異動をする際は、管理職への業務知識、経験、信頼関係の構築など事前に準備をしておかないと、異動先での混乱は避けられないでしょう。

▼「管理職に求められるスキル」についてさらに詳しく

管理職に求められる能力とは?管理職のあるべき姿として必要なスキル

▼「マネジメント」についてさらに詳しく

マネジメントの仕事とは?求められるスキルや役立つ手法を紹介!

ジョブローテーションの海外での普及

日本では、新卒一括採用のように、従業員を採用してから育てる「メンバーシップ型雇用」がメインであるのに対し、海外はスキルを重視した採用である「ジョブ型雇用」がメインです。

つまり、ジョブローテーション制度は世界でも珍しいキャリア形成システムとされていて、海外で導入している企業は少ないのが現状です。

▼「ジョブ型雇用」と「メンバーシップ型雇用」についてさらに詳しく

ジョブ型雇用とは?メンバーシップ型雇用との違いやメリットとデメリットを解説

ジョブローテーションの企業間での実施

ジョブローテーションは、会社内や部署内で実施するケースがほとんどです。

しかし、「社外ジョブローテーション制度」を採用する企業も存在します。

例えば、ソーシャルゲームの開発と提供を行うIT企業の株式会社ドリコムでは、「社会人交換留学」を実施しました。

社会人交換留学は、従業員を他社に「留学」させるジョブローテーションで、従業員が他社視点で自社を客観的に見ることができるようになるという狙いがあります。

社内ではなく、他社の協力のもと従業員を育成するジョブローテーションの一例です。

株式会社ドリコム

ジョブローテーションの導入に向いている企業

ジョブローテーションの導入に向いている企業の特徴について確認してみましょう。

ジョブローテーションの導入に向いている企業

新卒一括採用を実施している

幹部候補生の育成を目指している

サービス提供に多様な職種や部署が関連している

従業員の育成費用に余裕がある

業務内容をマニュアルすることが可能である

退職率が低い(1年間で10%以下)

新卒一括採用のような、社会人経験がない人材の採用は、業務適性を見極めるのが難しいため、実際の業務をジョブローテーションを通して経験することで、個々の適性にあった業務を選びやすくなります。

また、幹部候補生のような、将来会社をリードするキーポジションの人材育成では、会社の部門や職種を問わず、事業全体の流れの理解が重要なのは言うまでもありません。

経営幹部が全体の業務を通した経験があるかないかで、今後の経営を左右すると言っても過言ではないでしょう。

部署や職種を問わず、多様な経験を重ねる事で会社を俯瞰して見れる視点は、将来を担う人材育成に役立ちます。

このように、新卒一括採用のような長期キャリア形成や幹部候補生の育成を目的にしている企業は、ジョブローテーションの導入に向いています。

▼「業務適性」についてさらに詳しく

業務適性とは?意味と見極める方法やメリット職種別の必要スキルを解説

▼「サクセッションプラン」についてさらに詳しく

サクセッションプランとは?事例・導入方法から便利ツールまで解説

▼「キーポジション」についてさらに詳しく

キーポジションの後継者育成計画とは?人事がやるべき施策を解説

経営人材を育成する「サクセションプラン」を成功させる方法

⇒「サクセッションプランを成功させる秘訣とは」資料ダウンロード

ジョブローテーションの導入に向いていない企業

ジョブローテーションの導入に向いていない企業の特徴について確認してみましょう。

ジョブローテーションの導入に向いていない企業

新卒採用が少なく中途採用がメイン

熟練した専門的スキルが求められる

5年以上のプロジェクト単位での業務

部署ごとで待遇や手当に差がある

退職率が高い(1年間で20%以上)

熟練した専門的スキルが求められる企業では、一定の期間で場所、部署、職種の変更があるジョブローテーションでは、対象の従業員にスキルの蓄積が難しいため、ジョブローテーションは不向きだと言えます。

また、退職率が高い場合は、人材育成よりも退職要因を取り除き、従業員満足度の向上への取り組みが必要です。

▼「離職の原因」についてさらに詳しく

離職の原因TOP3!特に気をつけたい若者・新卒の離職理由も詳しく解説

▼「従業員満足度」についてさらに詳しく

従業員満足度(ES)とは?満足度構造や向上のための企業の取り組みを解説

従業員の「早期離職」を防ぐためにすべきこと

⇒「原因と対策を考える若手の離職を防ぐためには」資料ダウンロード

ジョブローテーションの実施期間

ジョブローテーション制度は、企業や職種、育成の目的によって、実施期間はさまざまです。

短期間で6カ月以内、長期間だと2〜5年で実施するケースが多いです。

実施期間があまりにも短い場合、スキルが定着しないまま、すべてが中途半端な結果になってしまうリスクがあります。

ジョブローテーションを実施する際は、「どういう目的でいつまで実施するのか?」を職種や業務内容ごとに明確に定めることが大切です。

ジョブローテーションの導入効果と企業規模

ジョブローテーションの導入効果を「大企業」と「中小企業」の企業規模に分けて確認してみましょう。

ジョブローテーションの導入数については、独立行政法人 労働政策研究・研修機構の「企業の転勤の実態に関する調査」によると、「ある」と回答した企業が全体の53.1%で、その中でも従業員数1,000人以上の大企業では、70.3%がジョブローテーションが「ある」と回答し、企業規模が大きくなるほど、実施の割合は高くなります。

(参考)独立行政法人 労働政策研究・研修機構「企業の転勤の実態に関する調査」

大企業でのジョブローテーション

ジョブローテーションの導入数が多い大企業での効果について確認してみましょう。

大企業は、従業員数や企業力があるため、人材を育てる時間と費用余力があるのが特徴です。

大企業でのジョブローテーションの導入数が多い理由は、大企業は新卒の一括採用数も多く、幹部候補生になる可能性も高いからです。

また、ジョブローテーションは「新卒社員の人材育成」以外にも、会社が一丸となれるような、事業の活性化や人材育成が期待できるため、導入している企業が多くなっています。

中小企業でのジョブローテーション

従業員数が少なく、1人で複数の業務や職種を兼任することが多い中小企業での、ジョブローテーションの効果について確認してみましょう。

大企業と比べ、ジョブローテーションの導入が少ない中小企業は、従業員の人材育成にかける時間やコストに余裕がないケースが多く、1人にかかる業務負担も大きいという課題があります。

中小企業でジョブローテーション制度を導入することは、1人だけの業務担当が行っている業務を、ほかの従業員でも担当できる状態にしておくことで、休暇取得や退職時のリスクを回避することが出来るようになることが期待できます。

ジョブローテーションは日本だけの制度なのか

ジョブローテーション制度は日本の終身雇用制度のように「生涯雇用する」という前提での採用での育成システムとして一般的でした。

一方、海外はスキル重視の採用を行うのが特徴であり、「プロフェッショナル人材になるか」「ジェネラリスト人材になるか」というキャリア形成は個人で決める傾向が強くあります。

そのため、一般的に海外ではジョブローテーション制度は浸透していないと言われています。

ジョブローテーションを廃止する企業の理由とは

ジョブローテーションを廃止する理由は企業によってさまざまですが、考えられる理由の1つに「終身雇用制度の崩壊」があげられます。

従来の日本では、入社すれば定年まで1つの企業で働く終身雇用制度が前提でした。

しかし、近年ではその制度も崩壊し、終身雇用を前提としての長期人材育成の方法も危ぶまれる背景から、ジョブローテーション廃止を選択する企業もあります。

ジョブローテーションを効率的に行うために

ジョブローテーションは主に、若手従業員や幹部候補の育成を目的として実施されます。

ジョブローテーションは、従業員の適性の見極めやスキルアップ、会社全体の活性化など多くのメリットがある一方で、プロフェッショナルなスキルが身に付かない、退職時のリスクがあるなどデメリットもあります。

ジョブローテーションを導入する際は、従業員への育成の目的、期間、計画をしっかりと立て、事前の根回しが大切です。

また、退職率や企業規模などによって、ジョブローテーションの実施に向く企業と向かない企業もあるため、自社の状態をしっかり把握して判断するようにしましょう。

「HRBrain タレントマネジメント」では、組織図ツリーで組織を俯瞰して把握することができ、効果的なジョブローテーションを実現します。

さらに、社員のスキル、資格、キャリアイメージなどを踏まえながら、優秀人材の抜擢や人員配置の検討をすることが可能です。

HRBrain タレントマネジメントの特徴

検索性と実用性の高い「データベース構築」を実現

運用途中で項目の見直しが発生しても柔軟に対応できるので安心です。

柔軟な権限設定で最適な人材情報管理を

従業員、上司、管理者それぞれで項目単位の権限設定が可能なので、大切な情報を、最適な状態で管理できます。

人材データの見える化も柔軟で簡単に

データベースの自由度の高さや、データの見える化をより簡単に、ダッシュボードの作成も実務運用を想定しています。

▼「タレントマネジメント」についてさらに詳しく

【完全版】タレントマネジメントとは?基本・実践、導入方法まで解説

タレントマネジメントシステムの課題とは? 目的・導入の課題と成功事例まで

▼「タレントマネジメント」お役立ち資料まとめ

【人事担当者必見】タレントマネジメントに関するお役立ち資料まとめ

▼「組織図」についてさらに詳しく

組織図の作り方と作成ツールを紹介!作成時のポイントについても解説