スキルマップとは?目的とメリットや作り方の手順とテンプレートについて解説

人材データの一元管理を実現し、あらゆる人事施策の実行をサポート

- スキルマップとは

- スキルマップでスキルギャップを解消する方法

- スキルマップの導入が推進される理由

- 従業員のモチベーションが向上する

- 組織単位での人材育成ができる

- 業務内容の整理ができる

- スキルマップを導入するメリット

- 人材配置の最適化ができる

- 業務の標準化が可能になる

- 人事評価制度の公平化につながる

- スキルマップの作り方の手順

- スキルマップ作成の目的を整理する

- 業務の洗い出しと棚卸をする

- スキルマップの項目を設定する

- スキルの評価基準を設定する

- スキルマップの試験導入とマニュアルを作成する

- スキルマップの運用を開始する

- スキルマップのテンプレート

- スキルマップのテンプレートの典型例

- 厚生労働省のスキルマップのテンプレート

- 情報システムユーザースキル標準(UISS)

- スキルマップを作成する際の注意点

- 従業員や管理職にヒアリングを行う

- スキルマップの作成にかなりの時間が必要

- 人によって評価基準の認識にばらつきがある

- スキルマップを活用してスキル管理を始める方法

- スキルマップの作成はタレントマネジメントシステムで効率化

スキルマップは、従業員のスキルや能力を把握するのに重要なツールです。

また、企業の掲げる大きな目標を達成するために必要な、「適正な人材配置」と「適正な人材育成」を行ううえで、スキルマップは大いに役立ちます。

この記事では、スキルマップの目的や必要性、スキルマップでのスキルギャップの解消方法、スキルマップのメリット、スキルマップの作り方の手順、スキルマップのテンプレートと表の作成例について解説します。

従業員のスキルデータの抽出からマップの作成までを実現

スキルマップとは

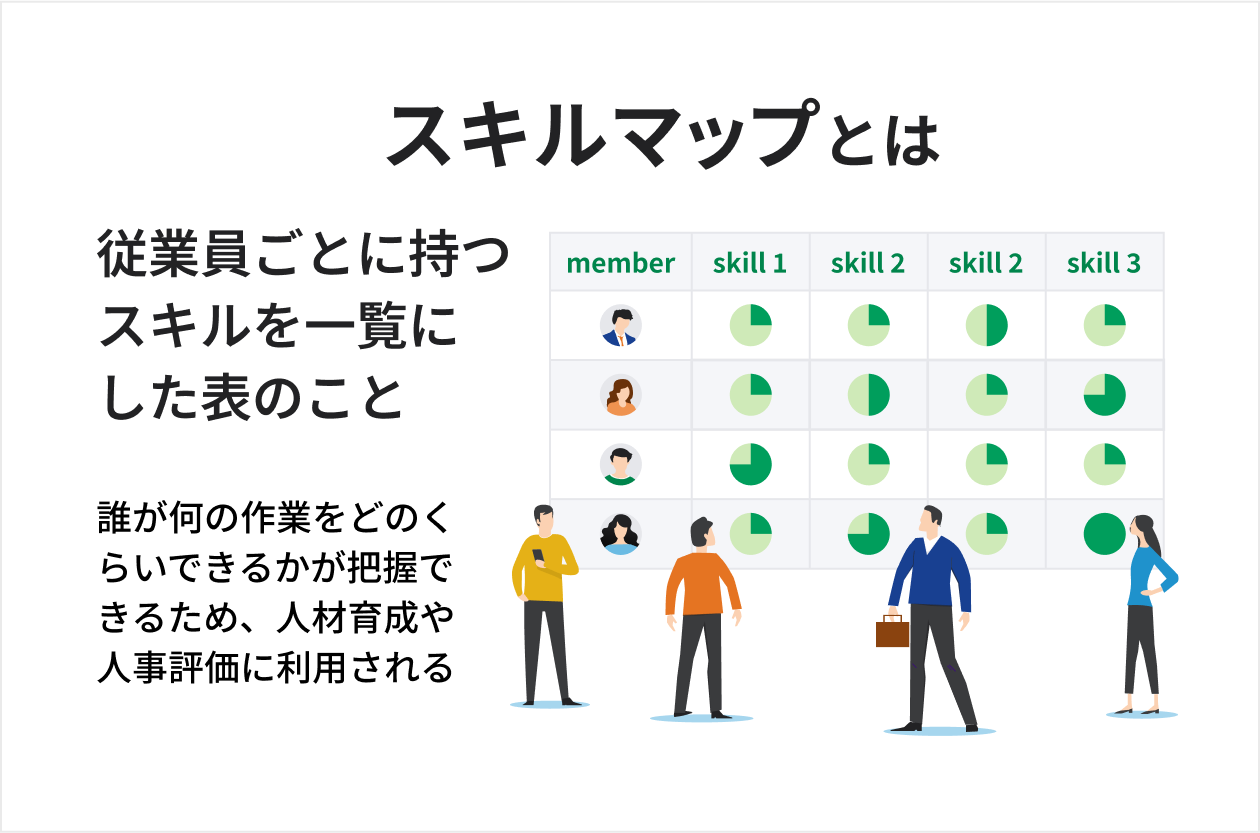

スキルマップとは、業務の遂行に必要な能力やスキルを洗い出し、必要な能力やスキルを従業員ひとりひとりが持っているか、もしくは持っているスキルや能力のレベルを数字で表し、可視化するためのツールを指します。

企業によっては、能力マップ、力量表、力量管理表などと呼ばれることもあり、海外企業では一般的に、「スキルマトリックス(Skills Matrix)」と呼びます。

スキルマップは、組織内もしくは従業員ひとりひとりのスキル状況を把握し、計画的人材育成を実施するために使用されます。

スキルマップの活用例として、「製造業で商品を作る」場合を例に確認してみましょう。

商品を作る過程に関する従業員のスキルは、1〜4の4段階の数字で評価します。

従業員のスキル評価

人の補助ができる

人に教えてもらいながら遂行できる

単独で遂行できる

人の教育ができる

従業員全員の能力やスキルを数値化し、一覧として1つの表にまとめることで、スキルマップが完成します。

▼「人材育成」についてさらに詳しく

人材育成とは?何をやるの?基本的考え方と具体的な企画方法を解説

▼「スキル管理」についてさらに詳しく

スキル管理とは?目的や方法とスキルマップについて解説

スキル管理の重要性と活用例を解説

⇒「今日から始めるスキル管理」資料ダウンロード

スキルマップでスキルギャップを解消する方法

スキルギャップとは、企業が事業を推進し展開するうえで必要とするスキルと、実際に従業員が持つスキルとが釣り合っていない状態を指します。

特に、新型コロナウイルス感染症拡大以降の日本社会では、デジタル化が急速に加速しました。

日常業務や取引先との打ち合わせがオンラインで行われるようになるなど、従業員にはデジタル機器を始めとした、新しいツールを使いこなすスキルが求められるようになりましたが、対応できるスキルの習得が追い付いていないという企業も存在します。

また近年では、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」が求められるようになり、社会のデジタル化はさらに進んでいるため、いかに早くデジタルに対応できる組織を作れるかが、今後のために重要な課題となっており、スキルギャップを解決するために、従業員のスキルを可視化できるスキルマップの活用が推奨されています。

スキルマップで従業員のスキルを確認しながら、少しずつスキルアップをさせるようにしましょう。

▼「DX(デジタルトランスフォーメーション)」についてさらに詳しく

デジタルトランスフォーメーションはなぜDX?意味や定義、事例を解説

▼「DX化」についてさらに詳しく

DX化とIT化は違う?DX化のメリットと課題や成功事例を解説

▼「スキルアップ」についてさらに詳しく

スキルアップとは?意味やキャリアアップとの違いと向上の方法や具体例について解説

人事領域をDX化する方法

⇒「ゼロから始める!人事DXガイド」資料ダウンロード

スキルマップの導入が推進される理由

スキルマップの導入が推進される理由と目的について確認してみましょう。

スキルマップが推奨される理由

従業員のモチベーションが向上する

組織単位での人材育成ができる

業務内容の整理ができる

従業員のモチベーションが向上する

スキルマップの導入が推奨される理由として、「従業員のモチベーションが向上する」ことがあげられます。

スキルマップを使用して、従業員に必要なスキルや求められるスキルを伝えることで、従業員は何を目標にすれば良いのかが明確になります。

目標が明確になると、日々の業務の中でスキルアップを意識した行動を取るようになり、目標が無い従業員よりも早くスキルアップができるようになります。

また、スキルマップを通して自身のスキルが可視化されることで、目標までのステップを明確に確認できるようになり、従業員は目標達成まで、高いモチベーションを維持しながら、スキルアップや日々の業務に取り組むことができます。

▼「モチベーション」についてさらに詳しく

仕事のモチベーションを上げる方法とは?元人事が実体験をもとに解説

組織単位での人材育成ができる

スキルマップの導入が推奨される理由として、「組織単位での人材育成ができる」ことがあげられます。

組織の中で、誰がどのようなスキルを持っているのかが分からないと、組織として育成すべきスキルが把握できません。

スキルマップを使用して、従業員がそれぞれどういったスキルを持っているのかを可視化することで、組織内で足りていないスキルがひと目で把握できるようになります。

また、可視化されたスキルを従業員に共有することで、従業員ひとりひとりにとって身に付けるべきスキルが明確になります。

従業員単位で人材育成をしながら、組織単位の成長にもつなげられるのが、スキルマップの特徴です。

人材育成計画の立案方法について解説

⇒「失敗しない人材育成ハンドブック」資料ダウンロード

業務内容の整理ができる

スキルマップの導入が推奨される理由として、「業務内容の整理ができる」ことがあげられます。

社内の業務には「名前のない業務」も多く存在します。

例えば、顧客の気持ちを推し量った対応や、会議の事前準備などがあげられます。

名前のない業務でも、会社に利益がある業務であれば、スキルの1つとして認め、従業員を評価することが大切です。

スキルマップを作成するにあたって、業務内容の洗い出しや棚卸を行う工程で、名前のない重要な業務が見付かるかもしれません。

名前のない重要な業務をしっかりと評価できる仕組みになれば、従業員のモチベーション向上や、生産性向上にもつながります。

▼「人事評価」についてさらに詳しく

人事評価とは?解決すべき9つの課題と人事評価制度のメリット5つを紹介

▼「生産性」についてさらに詳しく

生産性とは?意味や向上させる方法と高めるための施策事例を解説

▼「生産性向上」についてさらに詳しく

生産性向上とは?個人やチームで高めるための取り組み方法について簡単に解説

効果的な人材育成につなげるための評価方法

⇒「人材を成長させる人事評価のポイント」資料ダウンロード

スキルマップを導入するメリット

スキルマップを導入することで、企業と従業員が得られるメリットについて確認してみましょう。

スキルマップを導入するメリット

人材配置の最適化ができる

業務の標準化が可能になる

人事評価制度の公平化につながる

人材配置の最適化ができる

スキルマップを導入するメリットとして、「人材配置の最適化ができる」ことがあげられます。

スキルマップを活用することで、従業員の能力に適した部署に人材配置ができ、業務の効率化が図れます。

家具インテリア用品の開発や販売を行っている、株式会社東京インテリア家具では、人事情報の可視化をし、組織開発や配置転換計画に利用できるよう、戦略人事の土壌を整えました。

また、新潟県を中心に店舗を展開し普通銀行業務を行っている、株式会社大光銀行では、人材情報の可視化によって、適切な人材配置ができるようになりました。

▼導入事例

株式会社東京インテリア家具 | 導入事例

株式会社大光銀行 | 導入事例

▼「人材配置」についてさらに詳しく

適材適所を実現する「人材配置」とは?実践的な方法とポイントを人事目線で解説

人材配置に関する問題を解決し効率化する方法

⇒「『最適配置』実現のキーポイント」資料ダウンロード

業務の標準化が可能になる

スキルマップを導入するメリットとして、「業務の標準化が可能になる」ことがあげられます。

組織の中で複数の従業員が業務を行うと、従業員ごとでスキルにばらつきが生じてしまう場合があります。

スキルのばらつきが生じる背景には、全従業員が持つべきスキルが明確になっておらず、従業員もどこまでやれば良いのかを明確に理解できていないというケースがあります。

スキルのばらつきを防ぐために、スキルマップを使用しスキル分けを行うことが大切です。

スキルマップを通して、業務に求められるスキルについての認識を従業員全員で合わせることで、業務内で何をどこまで行えば良いかが明確になり、標準的な業務の定着につながります。

人事評価制度の公平化につながる

スキルマップを導入するメリットとして、「人事評価制度の公平化につながる」ことがあげられます。

日本企業では、未だに年功序列が根強く、人事評価をする際に実際のスキルや能力よりも、年齢や勤続年数が重要視されることも少なくありません。

しかし、年功序列による人事評価を行ってしまうと、やる気のある従業員や向上心のある従業員が、評価に対して不満に感じ、場合によっては退職をしてしまい、ハイパフォーマーなど優秀な人材を失う事態につながるかもしれません。

優秀な人材の退職を引き起こさないためにも、従業員のスキルを重視した人事評価の導入をおすすめします。

スキルや能力を重視し、誰が見ても公平な人事評価をするためには、従業員のスキルを可視化し、高い評価がもらえる人材がどのような人材かを示すことが重要です。

スキルマップは各従業員のスキルが現状どのレベルなのかを明示でき、目指すべき姿と現在の自分自身を対比しやすくなります。

従業員のスキルを重視した人事評価を行うことで、従業員は人事評価に納得し、高いモチベーションを維持しながら日常業務に取り組めるようになります。

▼「スキルマップのメリットとデメリット」についてさらに詳しく

スキルマップ導入にはデメリットがある?作り方や運用・管理方法も解説

▼「ハイパフォーマー」についてさらに詳しく

ハイパフォーマーとは?特徴や効果と育成方法や離職防止方法について解説

評価の納得度について目指すべき状態について解説

⇒「納得度の高い評価とは?」資料ダウンロード

スキルマップの作り方の手順

スキルマップを作成し運用するまでの手順について確認してみましょう。

スキルマップの作り方の手順

スキルマップ作成の目的を整理する

業務の洗い出しと棚卸をする

スキルマップの項目を設定する

スキルの評価基準を設定する

スキルマップの試験導入とマニュアルを作成する

スキルマップの運用を開始する

スキルマップ作成の目的を整理する

スキルマップの作り方として、「スキルマップ作成の目的を整理する」ことがあげられます。

まずは、スキルマップを作成する目的を整理しましょう。

スキルマップを有効活用するためには、目的が明確でなければいけません。

例えば、「公平な人事評価を行うこと」が目的の場合、業務の遂行能力に応じた各作業の評価を設定することが必要です。

しかし、「組織的な人材育成を行うこと」が目的の場合、組織の将来を見越した、ハードルの高いスキルの評価などを行う必要があります。

社内でどういった目的でスキルマップを活用したいかをすり合わせて、スキルマップを作成するようにしましょう。

業務の洗い出しと棚卸をする

スキルマップの作り方として、「業務の洗い出しと棚卸をする」ことがあげられます。

スキルマップを作成する目的が明確になったら、業務の洗い出しと棚卸を行いましょう。

業務の洗い出しと棚卸は、社内で発生する業務を種類別で分け、そのうえで、難易度などに合わせて階層別に分けることを指します。

また、業務の洗い出しと棚卸の際に、各業務に必要なスキルを整理しておくと良いでしょう。

スキルマップの項目を設定する

スキルマップの作り方として、「スキルマップの項目を設定する」ことがあげられます。

業務の洗い出しと棚卸が完了したら、スキルマップ内に設定するスキルの項目を設定します。

ここで設定するスキルの項目は、より細かく、具体的な項目の方が、次のスキルマップの作成工程で設定がしやすくなります。

例えば、カスタマーサービスの電話オペレーター業務のスキルを設定する場合、必要なスキルは「電話対応力」となりますが、これをさらに具体的にし「問題解決能力」や「状況把握能力」など細かく設定します。

スキルを設定する際のコツは、大項目を設定し、その後に小項目を探してみることです。

スキルの評価基準を設定する

スキルマップの作り方として、「スキルの評価基準を設定する」ことがあげられます。

スキルマップの項目の具体化が完了したら、スキルの評価基準を設定します。

従業員のスキルの評価を行う際に、階層をいくつに設定するかを決定しましょう。

階層を多くしすぎると、評価する側の管理が大変なため、階層はレベル1からレベル4までの「4段階」で設定するのが一般的です。

階層を設定した後は、各階層に当てはめる評価基準を設定します。

スキル評価を行う際の階層

レベル1:人に教えてもらいながら業務を遂行できる

レベル2:単独で業務を遂行できる

レベル3:人の教育ができる

レベル4:教育担当者の教育ができる

各階層の評価基準は、組織内で必要なスキルの中で、最も難易度の高いものを「1番高い評価(レベル4)」に当てはめ、そこから難易度順に落としていく形で設定しましょう。

スキルマップの試験導入とマニュアルを作成する

スキルマップの作り方として、「スキルマップの試験導入とマニュアルを作成する」ことがあげられます。

スキルの評価基準の設定が終わったら、実際にスキルマップを使用してみましょう。

スキルマップをいきなり本運用すると、スキルマップ作成の過程で抜けていた部分に気づかないこともあるため、試験導入とトライアル期間を設けるのがおすすめです。

トライアルを行い、実際に評価をする管理職と、評価を受ける従業員からの意見を集めましょう。

トライアル期間を経て、スキルマップを活用する細かなルールと設定が完成したら、スキルマップの活用方法や見方などのマニュアルを作成しましょう。

マニュアルの中には、活用方法だけではなく、導入する目的を一緒に記載しておくと、スキルマップが形骸化しにくいためおすすめです。

▼「評価者研修」についてさらに詳しく

評価者研修とは?人事評価の必要性と期待されることやメリットを解説

評価制度の運用に欠かせない評価者育成について解説

⇒「評価者研修に盛り込むべき必須コンテンツ」資料ダウンロード

スキルマップの運用を開始する

スキルマップの作り方として、「スキルマップの運用を開始する」ことがあげられます。

スキルマップのマニュアルが完成し、従業員への共有を実施したら、本番環境での運用を開始しましょう。

本格的に運用を開始した後、トライアル期間で見付けられなかった課題が出てくる場合もあります。

本格的な運用を開始した後も引き続き、管理職と従業員からのヒアリングを継続するようにしましょう。

また、スキルマップの使用方法や運用方法を変更する場合は、都度変更内容をマニュアルに追記し、文字で残しておくことが大切です。

スキルマップの作成と運用を実現

⇒「HRBrain タレントマネジメント」資料ダウンロード

スキルマップのテンプレート

スキルマップのテンプレートについて確認してみましょう。

スキルマップのテンプレートの典型例

スキルマップを初めて導入する場合、「何から手をつければ良いか分からない」「1からスキルマップを作成できない」といった悩みを抱えてしまいがちです。

スキルマップの作成に悩んでしまった際は、まずはテンプレートを使用し、自社の業務に当てはめてみるのがおすすめです。

スキルマップのテンプレートの典型例

表のように、業務内容を「大項目」と「小項目」に分けます。

そして「スキル説明」の項目に、各スキルがどういった内容かの詳細をしっかりと記載し、従業員が何をしなければいけないかを明確にしておきましょう。

さらに、従業員のスキルを小項目別に1〜4程度の数値で評価します。

スキルマップを作成するテンプレートは他にも存在しますが、大項目、小項目別に業務を細分化し、各項目に沿って従業員の評価を行うのが一般的です。

厚生労働省のスキルマップのテンプレート

スキルマップのテンプレートに迷った場合は、厚生労働省の「キャリアマップ、職業能力評価シート及び導入・活用マニュアル」を使用すると良いでしょう。

スキルマップのテンプレートの種類としては、「職種別」「業種別」に分けてファイルが用意されているので、自社に該当する業種のスキルマップをダウンロードしてみましょう。

また、各スキルマップは、レベル1からレベル4に階層分けがされています。

階層分けでは、スキルを習得するまでにかかる期間をおおよその年数で分けており、実際にレベル分けをするときのひとつの目安になります。

まだ1度もスキルマップを作成したことのない場合は、スキルマップのテンプレートを参考に従業員のスキル分けと、スキルマップの作成を試してみると良いでしょう。

(参考)厚生労働省「キャリアマップ、職業能力評価シート及び導入・活用マニュアルのダウンロード」

(参考)厚生労働省「キャリアマップについて」

情報システムユーザースキル標準(UISS)

IT企業のスキルマップのテンプレートには、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の「情報システムユーザースキル標準(UISS)」があります。

IT企業や、ITを活用している自治体がスキルを身に着けられるよう、ITシステムにおける人材配置や育成のための指標を定義しています。

(参考)情報処理推進機構(IPA)「情報システムユーザースキル標準(UISS)と関連資料のダウンロード」

スキルマップを作成する際の注意点

スキルマップを作成する際の課題と注意点について確認してみましょう。

スキルマップを作成する際の注意点

従業員や管理職にヒアリングを行う

スキルマップの作成にかなりの時間が必要

人によって評価基準の認識にばらつきがある

従業員や管理職にヒアリングを行う

スキルマップを作成する際の注意点として、「従業員や管理職にヒアリングを行う」という点があげられます。

スキルマップの仕様は、実際にスキルマップを活用する従業員や管理職にとって使いやすいものでなければ大きな効果は得られません。

スキルマップ導入のトライアル期間はもちろんのこと、運用が開始された後も従業員へのヒアリングを継続し、スキルマップに反映させるようにしましょう。

スキルマップの作成にかなりの時間が必要

スキルマップを作成する際の注意点として、「スキルマップの作成にかなりの時間が必要」という点があげられます。

1度もスキルマップを作成したことがない場合、スキルマップの作成過程にかなりの時間を要します。

特に、業務の洗い出しやスキルの設定は、時間が掛かる場合もあることを認識して、焦らず設定するようにしましょう。

また、業務のスキルは明確に定義付けされていないこともあり、設定や数値化に時間が掛かることについて、スキルマップを作成するメンバー全員で認識を統一しておくことが重要です。

人によって評価基準の認識にばらつきがある

スキルマップを作成する際の注意点として、「人によって評価基準の認識にばらつきがある」という点があげられます。

スキルマップを作成する際に、スキルによってはスキルマップに盛り込むべきかどうか、人によって判断が分かれる項目もあります。

特に、人材のマネジメントスキルなどのような抽象的なスキルの場合、人によって評価基準が異なるので、より具体的にスキルを設定することが大切です。

▼「人材マネジメント」についてさらに詳しく

人材マネジメントとは?特徴や目的と実施時に大切なことについて解説

スキルマップを活用してスキル管理を始める方法

今日から始めるスキル管理〜スキルデータを活用して戦略人事を実現する方法〜

全ての従業員は、資格や経験、技能など何かしらのスキルを持っています。

スキルマップを通して、従業員の持つスキルを可視化し、管理、活用することは、企業と従業員の双方に大きなメリットがあります。

「今日からはじめるスキル管理」と題して、スキル管理の流れから、スキル情報の具体的な活用事例などをご紹介します。

この資料で分かること

スキルの分類

スキル管理の重要性と活用例

スキル情報の使い方

▼「スキルマップの活用事例」についてさらに詳しく

スキルマップの活用法とは?作成の注意点や職種別の具体例も解説

▼「クラウドスキル管理」についてさらに詳しく

クラウドスキル管理とは?必要性と導入効果、おすすめのツールを紹介

▼「スキル管理ツール」についてさらに詳しく

【解説】スキル管理ツールとは?導入メリット・スキルマップとの関係も

▼「スキルの可視化」についてさらに詳しく

人材を可視化するには?タレントマネジメントシステムとスキルマップを紹介

スキルマップの作成はタレントマネジメントシステムで効率化

スキルマップの活用は、企業の成長に不可欠です。

企業の重要な事業を推進させるためには、「適正な人材配置」が大きなポイントになります。

適正な人材配置のためには、スキルマップによる従業員のスキルや能力の把握が必要になります。

また、従業員のスキルや能力を把握することで、従業員のモチベーションアップや、組織単位での人材育成も実現できます。

スキルマップを活用することは、多くのメリットを得ることができますが、スキルマップを作成することは簡単なことではなく、時間の掛かる作業になります。

スキルマップの作成をはじめとした人材管理の効率化に向けて、「タレントマネジメントシステム」を利用してみてはいかがでしょうか。

「HRBrain タレントマネジメント」は、スキルマップの作成に必要な従業員ひとりひとりのスキルデータの抽出からスキルマップの作成までを、シンプルで使いやすさを重視した設計でサポートします。

さらに、これまでの実務経験、育成履歴、異動経験、人事評価などの従業員データの管理と合わせて、OKRなどの目標管理、1on1やフィードバックなどの面談履歴などの一元管理も可能です。

HRBrain タレントマネジメントの特徴

検索性と実用性の高い「データベース構築」を実現

運用途中で項目の見直しが発生しても柔軟に対応できるので安心です。

柔軟な権限設定で最適な人材情報管理を

従業員、上司、管理者それぞれで項目単位の権限設定が可能なので、大切な情報を、最適な状態で管理できます。

人材データの見える化も柔軟で簡単に

データベースの自由度の高さや、データの見える化をより簡単に、ダッシュボードの作成も実務運用を想定しています。

▼「タレントマネジメントシステム」についてさらに詳しく

【完全版】タレントマネジメントとは?基本・実践、導入方法まで解説

タレントマネジメントシステムの課題とは? 目的・導入の課題と成功事例まで

▼「タレントマネジメント」お役立ち資料まとめ

【人事担当者必見】タレントマネジメントに関するお役立ち資料まとめ